Hay libros de los que es muy difícil hablar –escribir– si no es contándolo todo, destripándolos hasta el último entresijo o, como se dice ahora, haciendo espóiler. (Compruebo con una mezcla de estupor y rabia pueblerina que el anglicismo ya se ha incorporado, españolizado, al Diccionario de la RAE). Son libros que, por estar muy vivos, no es posible someter a la autopsia literaria, ni siquiera bajo la forma amable de una reseña. Si dices esto, dejas de decir lo otro; y uno no sabe bien por dónde empezar si no revela, en un acto de traición estúpida, cómo acaba la historia. Evidentemente, no lo voy a hacer: ya hay suficientes impostores –o destripadores– sobre la faz literaria del mundo.

Es costumbre mía de la que no pienso abdicar echar mano de la contraportada del libro en cuestión –y solo me interesan los libros que hacen cuestión de qué es un libro– para despachar ese expediente (de qué trata el libro) y poder expresar libremente lo que pienso y siento tras su lectura. Leemos: “En una ucrónica urbe decadente, el investigador privado Kilian Álamo regresa a casa una noche de tormenta y descubre que Valeria, la mujer de su vida, ha desaparecido. Devastado, y abocado desde entonces a una infructuosa búsqueda por los lugares más sórdidos de la ciudad, recibe un día la visita de un enigmático neurólogo, quien lo contrata para investigar el robo de un importantísimo material científico. Enseguida, empezará a sospechar que dicho caso oculta una trama mucho más profunda de lo que aparenta”.

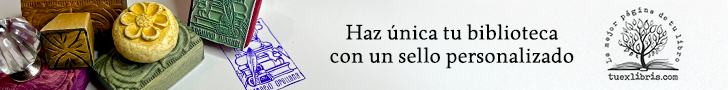

Territorios inhabitables, de Alberto Trinidad (Barcelona, 1975), forma parte, aunque independiente, de la tetralogía “Los territorios recobrados”, junto con Territorios sonámbulos, Asterisco de mar y alga sobre las rocas y Noche etcétera. Decir que las novelas se enmarcan en el género de la ciencia ficción es reducirlas sobremanera. El género es lo de menos si la obra no lo trasciende, lo rompe, lo reconstruye quizá. Es el caso de Territorios inhabitables, una novela singularísima que, al margen de la trama y de las condiciones que ha de cumplir una obra que se mueve entre las coordenadas de la ciencia ficción y de la literatura detectivesca, acomete una experiencia del lenguaje, que es tanto como decir con y contra el lenguaje.

Con “ímpetu y ardimiento”, dice también el Diccionario sobre el verbo “acometer”. En efecto, la novela de Alberto Trinidad nos deja por momentos hechos trizas, descoyuntados en mitad del soñado “corazón del bosque”, desarraigados dentro del más absoluto desarraigo, o sea, ahora sí, conscientes de cómo estamos, de lo mal que estamos, tan mal que ni siquiera lo sabíamos, para recomponernos después, tal vez, en un horizonte o en una madeja de horizontes posibles. Ahora bien, lo posible es –Aristóteles fue el primero en decirlo– el reino o el territorio (¿inhabitable?) de la poesía.

Digámoslo claramente: Alberto Trinidad es, amén de un magnífico narrador, un excelente poeta. Si en poesía lo que no es sublime es ridículo, como dijo nuestro ilustrado Gregorio Mayans, la obra de Trinidad alcanza lo sublime cuando se lo propone, sin que esa sublimidad entorpezca el aparato narrativo, propiamente novelístico, del texto. Es también, en este sentido, una experiencia con y contra los géneros literarios. Este sentido es, entonces, un combate con los sentidos que canalizan, domestican y finalmente anulan las potencias de la creación, tanto del hecho de escribir como del hecho de leer. Al respecto, no faltan en la novela alusiones violentas al negocio de la literatura: “Una biblioteca de la que apenas podían salvarse cuatro o cinco docenas de volúmenes de los dos mil que había. Dan Browns, Coelhos, Pilchers, Cooks, Fieldings, Celas, Bucays, Nevilles, Follets… y demás basura editorial que decidimos, en un impulso simultáneo, loco e improvisado, arrancar de las estanterías y despedazar con nuestras propias manos”. Sugería Ortega y Gasset que el gran auto de fe de nuestro tiempo, del suyo, consistiría en quemar los libros superfluos, en un ejercicio caritativo a favor de la sensibilidad y la inteligencia. ¿Qué diría hoy? ¡Pero este no es un libro reaccionario! Para ser reaccionario hay que identificar el objeto de la reacción, contra el que se reacciona (¿volviendo atrás?, ¿adónde?): “Quién encarna el verdadero peligro que nos acecha”. ¿Quién lo encarna? ¿Quién? ¡Quién!

Digámoslo claramente: si en vez de llamarse Alberto Trinidad el autor se llamara Albert Trinity o Albert Trinité o Albert Dreieinigkeit (un inglés, un francés o un alemán), probablemente su obra habría gozado del reconocimiento justo y estaría traducida a otras lenguas. Así quiero pensarlo, en una mezcla de estupor y rabia cosmopolita. En efecto, Trinidad podría ser nuestro Paul Auster… o nuestro Henry Miller: “Es muy tarde: la hora de volver a casa y de meterme en la cama, de permitir así que mis padres se insulten, se peguen, se maten, y luego se follen mutuamente los cadáveres pensando en la vida que nunca tuvieron pero desearon vivir, mientras un flatulento orgasmo final los devuelve definitivamente al olvido de no haber existido nunca”. O nuestro hereje más incontinente: “Me estoy meando, le digo. Necesito mear el anís, la cerveza, el whisky que me he bebido, mearlo todo. Digo. Y me marcho al baño de grandes espejos, de cabinas individuales donde los jóvenes que no tienen acceso a las salas privadas del local esnifan coca adulterada. Me estoy meando y meo en el interior de la taza del váter, soñando que tú, Valeria, me sostienes la polla y la diriges a los ojos del mundo, del universo, de esta ciudad maldita, para que me orine sobre ellos mientras me susurras al oído que lo estoy haciendo muy bien, que siga así, que te encanta ver cómo me meo sobre los ojos de Dios. Cuando acabo, agito mi miembro alocadamente para salpicar de orín cualquier resquicio del rostro infinito del Señor”. Ah, se me olvidaba: absténganse de este libro los beatos –y las beatas– de la Cultura (esa última careta de Dios).

Un detalle confesional en lo que a mí –el lector– se refiere. Cada vez me cuesta más leer, y cada vez me cuesta más soltar un libro que me tiene atrapado. Últimamente me ha pasado dos veces que he leído un libro de un tirón. Hace unas semanas, me pasó con Mañana y tarde de Jon Fosse, esa breve maravilla gnóstica de la que tal vez escriba en algún momento para llevar un poquito la contraria a los booktubers que han sustituido a la rancia (y a ratos añorada) Crítica institucional (modelo siglo XX), y ahora me ha sucedido con Territorios inhabitables, con la diferencia de que la obra de Trinidad triplica o cuadruplica la extensión del librito de Fosse. Casi trescientas páginas tensan la cuerda de este delirio exquisito, contra la ramplonería tristísima –tan triste como alborotada– de la cordura oficial del mundo. Y fue, sobre todo, a partir del capítulo 6 que ya no pude soltar el libro, del capítulo 6 y del capítulo 7. En ellos encontramos, según va avanzando la historia, las primeras e incontestables eclosiones, explosiones, deflagraciones lingüísticas –en fin, como quiera decirse– de un libro que juega con el lenguaje en busca de un lenguaje por venir, que juega con la locura (y, finalmente, la tipifica) en busca de un delirio por venir, que no ahorra desesperanzas en busca (aunque esto no está, porque no puede estar, nada claro) de una ilusión por venir. Porque si la esperanza estuviera clara, idéntica a sí misma, ¿qué esperanza sería esa? Si viene, será en la forma de un deseo, de un territorio habitable que se construye a medida que se narra, y que se narra de manera distinta en función del narrador, que tampoco existe antes de la trama –o del estilo– que le hace ser lo que viene siendo (haciendo, escribiendo, deshaciendo), sin garantías últimas ni añoradas respecto a ninguna cláusula que le obligue a seguir siendo lo que, al parecer, es.

Frente a quienes conciben el deseo como carencia, con Platón a la cabeza, están los que –como Spinoza, Nietzsche, Deleuze y el propio Trinidad– lo conciben como afirmación. Una afirmación que, volvemos a la trama del libro, comporta un juego de perspectivas o pensamientos que remiten a un cerebro único: “Hay infinitos mundos integrados en cada mundo, un enjambre de universos que se bifurcan por cada forma perceptiva distinta”. Lo que nos recuerda de nuevo a Spinoza cuando afirma que todo es en Dios. (Solo que, aquí, Dios comparece tal vez –este “tal vez” abriría un inquietante debate con el autor– bajo la forma de un Inconsciente colectivo y represivo que lleva por nombre “Corporación”). Mas ahora debería centrarme en el final del libro… y eso no lo puedo hacer: nada más estúpido que morir a causa del fuego amigo, que matar un gran libro al reproducir en detalle la vida que encierra (espóiler, dice el Diccionario), abriéndola al lector. Solo entresacaré una frase: “Caen ángeles disfrazados de lluvia en esta silenciosa tormenta de vacío”.

Territorios inhabitables es, sin duda, uno de esos ángeles caídos que pasan desapercibidos a la mayoría. ¿Siente usted cómo luchan, dentro de usted, distintos personajes o fuerzas? ¿Siente usted la pesadumbre de la realidad al tiempo que guarda memoria de lo que acaso nunca existió, pero persiste en la forma de un recuerdo más intenso que cualquier percepción? Si es así… Vea al ángel, lea el libro. Quizá pueda usted colarse por las grietas de un cielo en ruinas e inventar su propia historia, vivirla, habitarla.

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SAAVEDRA