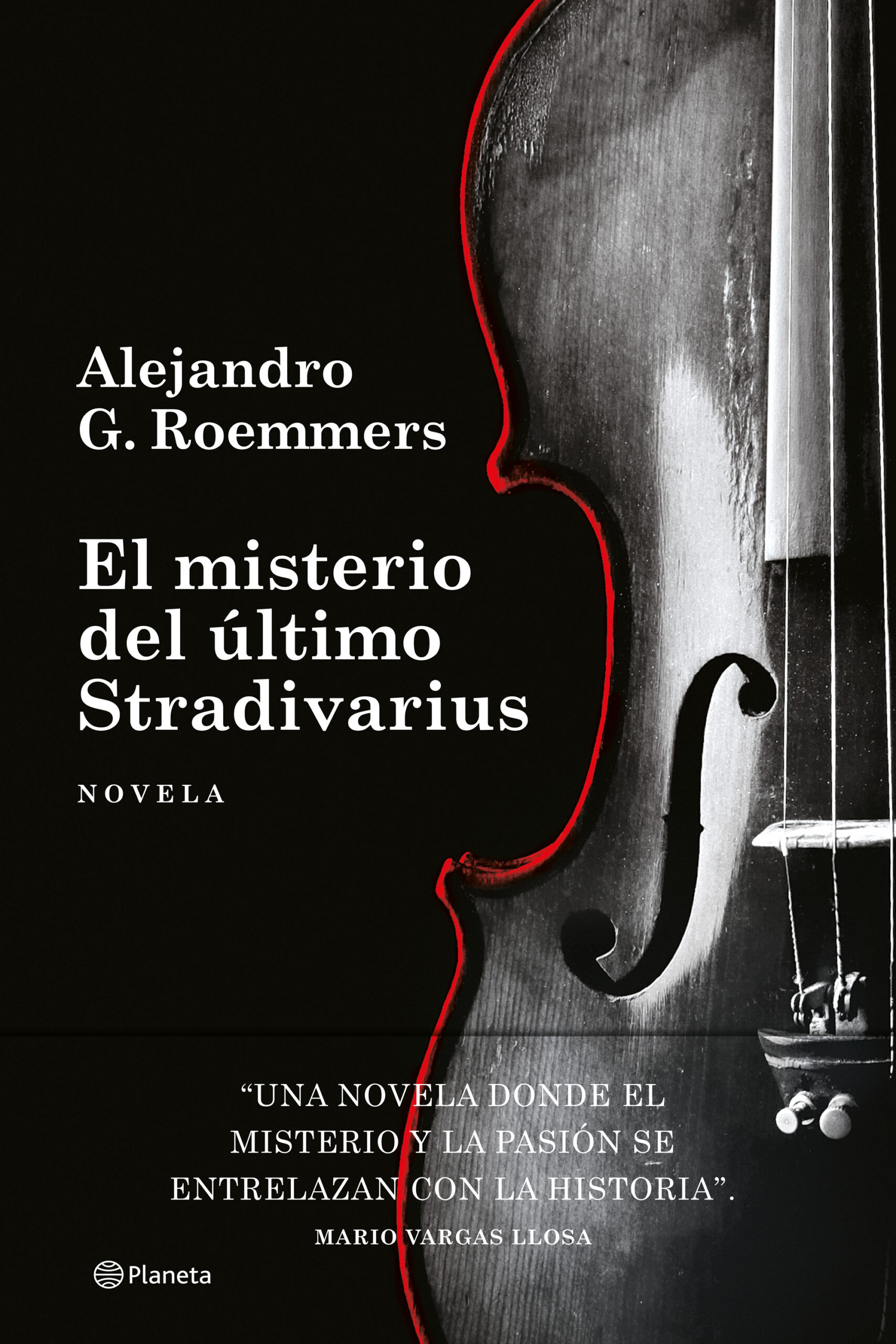

¿Qué secreto puede encerrar un violín para justificar siglos de codicia, sangre y belleza? Alejandro G. Roemmers parte de un crimen real —el asesinato de un lutier y su hija en Paraguay— para trazar una novela donde un stradivarius perdido conecta guerras, ciudades y esencias. En El misterio del último Stradivarius, con prólogo de Mario Vargas Llosa, la música no es solo arte: es destino, memoria y redención. Hablamos con el autor sobre obsesiones, objetos con alma, la pugna entre el bien y el mal y la posibilidad —siempre frágil— de que se rescate la belleza en medio del caos.

De forma general, las novelas parten de una obsesión del autor, ya sea consciente o inconsciente. ¿Cuál fue el germen inicial que dio origen a El misterio del último Stradivarius? ¿Surgió de una inquietud intelectual, una experiencia o una fascinación histórica?

Durante la pandemia, leí la noticia del asesinato de un lutier alemán y su hija adolescente en Areguá, una localidad en las afueras de Asunción, Paraguay. El móvil del crimen era el robo de unos violines Stradivarius de los que el alemán era dueño. Me impactó lo cruel que fue el crimen aunque, con el paso de los días, me di cuenta de que una pregunta no dejaba de darme vueltas: ¿qué hacían semejantes violines en las afueras de Asunción, Paraguay? ¿Qué tuvo que pasar para que llegaran hasta ahí? Escribí la novela para resolverla.

La obra gira en torno a un objeto concreto —el último violín creado por Antonio Stradivari—, pero ese instrumento no es solo una pieza valiosa ni una reliquia perseguida: es el verdadero eje de la narración. Hitchcock hablaba de la importancia del macguffin; es decir, un objeto clave en la narrativa que después se desvanece. Le da la vuelta a esta teoría y atraviesa la historia de su mano. ¿Puede un objeto encarnar una memoria colectiva? ¿Es una metáfora de la naturaleza humana y del devenir del tiempo?

En el prólogo que escribió para el libro Mario Vargas Llosa explica que El misterio del último Stradivarius forma parte de una tradición que se funda en la Inglaterra del siglo XVIII y se llamó «novela de circulación» o «literatura de objetos». Ahí los protagonistas de las historias son objetos inanimados, que activan la narración. Se me ocurrió imaginar que Antonio Stradivari fabricaba un último violín en el que vertía todos sus conocimientos, su pasión y su sabiduría, lo que resultaba en un instrumento excepcional que hacía que los hombres se enfrentaran y amigaran y, en última instancia, representaba la pugna entre el bien y el mal.

La novela se articula en dos planos temporales: el contemporáneo, marcado por la investigación de un crimen que sirve como punto de partida, y el histórico, que recorre momentos claves del devenir europeo y americano: Trieste, cruce de caminos; Roma, ciudad de ciudades; la invasión napoleónica; un campo de concentración en suelo italiano. Ha tocado momentos estelares de la humanidad —por decirlo con Zweig—, pero algunos de ellos teñidos de oscuridad. ¿Qué le atrajo de estos periodos cruciales de la historia?

Desde el día de su construcción, el último violín fabricado por Stradivari recorre doscientos cincuenta años en la historia de Europa, funcionando como hilo conductor y ocupando un papel fundamental en el desarrollo de algunos de los episodios que han definido la sociedad occidental como la conocemos hoy: la invasión napoleónica de Venecia, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo o la vida en la Risiera di San Sabba, el único campo de concentración que existió en Italia. Son momentos capitales, extraordinariamente complejos, en los que los protagonistas son sometidos a grandes dificultades, demostrando que, ante la adversidad, el ser humano es capaz de lo peor pero, también de lo mejor.

Esta estructura en dos tiempos permite un diálogo fructífero entre pasado y presente, pero también entre la historia como fatalidad y la música como redención. ¿Está de acuerdo?

Creo que la convivencia de ambas historias fue uno de los mayores desafíos que enfrenté al momento de escribir esta novela. Por una parte estaban los pasajes históricos y, por otra, los que ocurren en la actualidad, vinculados a la investigación del asesinato del lutier alemán. Siendo muy distintos, debían estar equilibrados y funcionar coordinados, retroalimentándose y contribuyendo a elevar el misterio y la tensión narrativa. Por otra parte, en contra de lo que expusieron los defensores del compromiso literario, pienso que el arte produce un efecto individual, pues establece un diálogo íntimo entre el artista y el espectador, que puede llegar a ser profundísimo y despertar una reflexión en el individuo, dando paso a un cambio de conciencia. Probablemente sea el caso, por ejemplo, del comisario Tobosa, protagonistas de los fragmentos policiales, que se ve tocado por la música en medio de la investigación por los crímenes y que, al buscar el Stradivarius, termina encontrando una parte de él mismo que ignoraba.

La figura del lutier, capaz de crear un violín funciona como metáfora de una forma de cuidado, de una restauración no solo material, sino espiritual. En su novela, el arte es también incitador de ambición y violencia. ¿Cómo habita en sus páginas esta contradicción necesaria?

Para que un personaje de ficción sea creíble debe cumplir dos características: tener contradicciones y evolucionar. Quizá el ejemplo más extremo de esas condiciones sea Julius Heiden, jefe del campo de concentración de la Risiera di San Sabba. Es una persona capaz del mal absoluto pero, también de apreciar y conmoverse por el arte, así como de, a su manera retorcida y autoritaria, amar al violinista Mico Edelbach y de tener una profunda afición por la música, especialmente por el violín, cuya interpretación consigue dominar luego de grandes esfuerzos. Esos pequeños rayos de luz en su personalidad hacen que la oscuridad de su alma resalte todavía más.

El estilo de la obra es sobrio y elegante, sin renunciar por ello a momentos de intensidad lírica. Está a caballo entre el thriller policial y la novela histórica. ¿Cómo ha logrado contener la poesía y priorizar la acción teniendo en cuenta su trayectoria literaria?

Yo vengo de la poesía, que escribía a ratos, en madrugadas o de viaje, por inspiración o en respuesta a situaciones que me ocurrían. Tenía la costumbre de contar historias a una amiga, que las disfrutaba tanto que me decía que yo tenía talento de narrador y debía intentar escribir una novela. Lo hice con El regreso del joven príncipe, que disfruté mucho, aunque me permitió ser consciente de la gran complejidad del género novelesco. Me quedé con las ganas de seguirlo explorando, de evolucionar y mejorar como narrador, pero mis múltiples ocupaciones me impidieron tener el tiempo para hacerlo, hasta que llegó la pandemia. Ese contexto de aislamiento me permitió dedicarme de manera más consistente a esta faceta. De ahí nacieron Vivir se escribe en presente, Morir lo necesario y, ahora, El misterio del último Stradivarius.

Los diálogos son muy eficaces. El comisario Tobosa, su ayudante Gutiérrez y otros personajes están construidos con trazos claros y muestran rasgos muy marcados de carácter. Esta pregunta es obligada: ¿cuánto hay de usted en cada uno de ellos?

Como en toda novela, siempre hay algo de la realidad personal que se cuela en la ficción. Las frustraciones, las obsesiones, los prejuicios y afinidades de cada autor se infiltran de una manera u otra en sus distintos personajes. Se trata de un proceso del subconsciente, del instinto y de la casualidad, que ocurre sin que uno lo haya premeditado, así que me costaría decir qué particularidades de personas conocidas e incluso mías se han filtrado en cada personaje del libro. Sí puedo decir que, en algunos casos, como el del papa Francisco, que fue mi amigo personal, quise rendir un homenaje, además de reconstruir al personaje.

La novela es, a través de la historia, la cultura y el arte, un gran puente entre Europa y Latinoamérica. ¿Se siente parte de esa estructura por la que transitan a diario miles de personas?

Sin duda. Lo soy a nivel personal, pues mi vida transcurre a ambas orillas del Atlántico, y también como autor. Finalmente, El misterio del último Stradivarius se ha escrito para explicar el viaje que permite al violín llegar de Europa a América, luego de protagonizar mil peripecias, convirtiéndose en una suerte de puente imaginario entre ambos continentes.

Sin desvelar la resolución de la trama, ¿qué le gustaría que el lector experimentara al finalizar la lectura de El misterio del último Stradivarius? ¿Cuál sería, para usted, la mayor recompensa como autor?

La literatura tiene que estimular la imaginación y la introspección, producir placer y descubrimiento. Al meternos en la personalidad de otros, una novela nos obliga a salir de nosotros mismos para entrar en las realidades y los ojos de otras personas. Esto nos vuelve tolerantes y nos permite una comprensión más amplia y profunda, desde distintos ángulos, de la realidad y del mundo. Espero que la novela logre entablar con muchos lectores ese diálogo íntimo del que hablamos, y les permita salir de ellas enriquecidos, transformados y un poco más felices.

Wendy Barnet