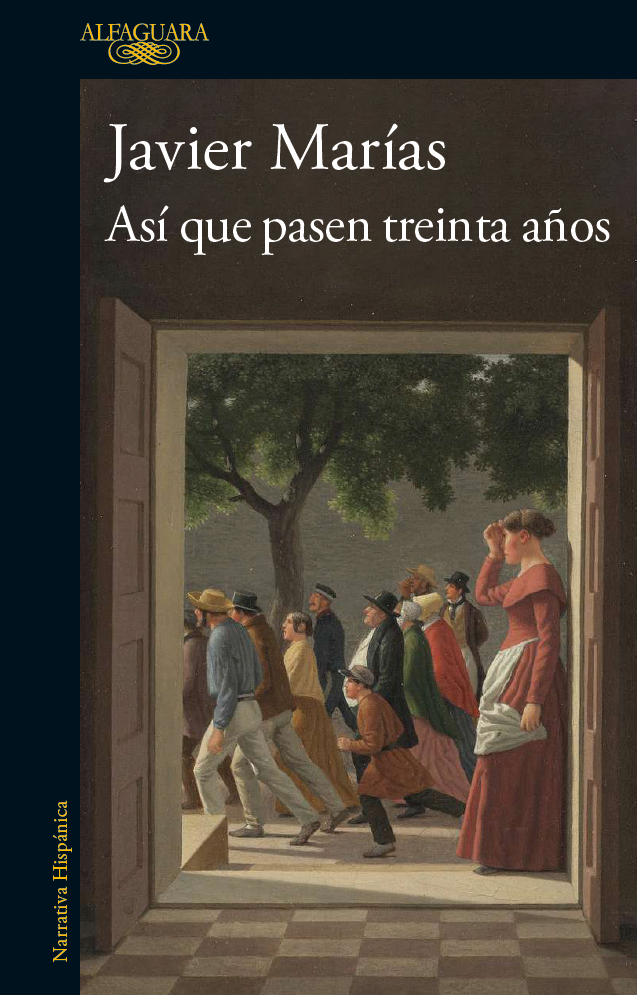

Leí de un tirón el último libro de Javier Marías (Madrid,1951 – 2022), titulado: Así que pasen treinta años (Alfaguara, 2025), de reciente aparición (septiembre de este año). Y digo de un tirón, porque como siempre me sucedía con cualesquiera de sus libros (aunque fueran sus novelas más extensas), una vez que me sentaba a disfrutar de su prosa, me enganchaba de tal manera, que solo me levantaba para beber agua y estirar las piernas, porque su magnetismo y poder de persuasión eran casi mágicos.

Lamentablemente, los fieles seguidores de Javier Marías en España y América Latina (sin exagerar, por miles), ya no tendremos nuevas recopilaciones de sus crónicas (me imagino que tampoco alguna novela, que pudiera estar terminada, y nos quedaremos con su Tomás Nevinson de 2021), y este volumen que hoy reseño con añoranza reúne los setenta y cinco artículos publicados por Marías en el suplemento dominical El País Semanal, entre el 31 de enero de 2021 y el 11 de septiembre de 2022.

Es decir, por ironías de la vida, el mismo día que fallece el autor en Madrid (por complicaciones relacionadas con una neumonía), debió salir su columna impresa en La zona fantasma de El País, pero debido a su intempestiva muerte se publicó en la edición digital de ese mismo día (posiblemente, llegó tarde la columna a la redacción, y no pudo insertarse en la edición impresa), y al día siguiente salió en papel como un homenaje póstumo.

¿Qué decir de esta compilación sin caer en el lugar común?

En estas páginas hallamos al Marías de siempre: el agudo e incisivo analista de la realidad política de España y del mundo, el columnista que no escatimaba adjetivos a la hora de dibujar, con humor e ironía, aquello que constituía su centro de interés (la existencia como un todo), el acerbo crítico de la estupidez humana en su más amplio espectro, el amante de la cultura en sus distintas expresiones (libros, música, plástica, cine, deportes), el ser huraño en lo social, pero cuya mirada escrutadora nada dejaba pasar, así fuera lo nimio y vulgar, lo superfluo e intrascendente, pero que lo movía a la reflexión y a la introspección, al discurrir inteligente y sagaz.

No cedió Marías a la común tentación de muchos escritores e intelectuales, de callar frente a la sinrazón del mundo, de obviar la estulticia de la guerra y las dictaduras, que corroe los cimientos de varias naciones y continentes, de hacerse el loco cuando las circunstancias exigían que una voz lúcida contara lo abominable y oscuro de los líderes políticos de distintas tendencias (en el espectro de España y de otros contextos), de voltear la mirada cuando frente a nosotros se erige una realidad, que no ceja en hacer pedazos todo aquello que nos hominiza.

Fue Marías un iconoclasta, un ser marcado por la historia, un incomprendido en medio de un espacio aletargado por las redes sociales y la vanagloria, un creador a quien poco le interesó estar en un top, si con ello tenía que acallar su voz y su criterio a la hora de decir a los cuatro vientos su verdad. Y la decía, qué duda cabe, y todo a pesar de sus colegas y amigos (muchos de los cuales perdió a lo largo de su vida), a pesar de la hipocresía imperante, a pesar de las medias verdades enarboladas aquí y allá para calmar la mala leche y la peor conciencia.

En Así que pasen treinta años (título tomado, como era su tradición, de una de sus entregas semanales, y que en esta oportunidad lo hizo su viuda, Carme López Mercader, por considerar que se trata de una evocación lorquiana), hallamos textos de una profunda nostalgia, como si la pandemia del coronavirus, que tanto menciona en estas páginas, lo hubiera marcado en lo anímico y en lo espiritual, como si muy en su interior hubiese un atisbo de cierre de ciclo, de cercana partida, así como lo hallamos también en Tomás Nevinson, su última novela.

Hay en este magnífico tomo antológico piezas memorables, sobre todo aquellas que escapan de su interés por la política, para adentrarse en los sutiles territorios del ser: aquellas en las que la remembranza y el recuerdo encienden en él un hálito metafísico, que en nada ultramundano se sostiene (no creía en un más allá), sino que nacía de la hondura del pensamiento y hasta de la intuición, para decirnos con voz sutil y lúgubre: que nada permanece, que somos y no-seremos más, que nuestra aventura es quijotesca y utópica, porque se cimienta en la nada.

En este sentido, exalto la pieza titulada Serán nostalgias (pág. 36), en la que Marías se nos muestra predictivo, profundo y visionario; como quien sin saber que pronto se marcharía, lo intuye, lo presiente, y así nos lo hace saber para dejar en los lectores eso que antes llamaban melancolía, que se instala en nosotros como un yunque con su pesada carga, porque sabemos que ya no está, que su presencia ya es inmaterial y etérea, que no se mueve entre nosotros, pero sí su huella traducida en obra.

Es este último tomo de Marías, un cierre de elevadas cimas y de profundos abismos: aquí, en estas 239 páginas, hay parte de todo aquello que lo constituye: sus fobias de siempre (los políticos y los partidos mediocres: bueno, casi todos), sus talentos (ensayísticos y narrativos: hay no sólo crónicas sino además cuentos breves), grandes autores literarios y musicales (Cervantes, Lope, Quevedo, Baroja, Machado, Pardo Bazán, Valle-Inclán, Lorca, Faulkner, Borges, Mozart, Chopin, Beethoven, Vivaldi), su pasión desde la amistad por Juan Benet, su Madrid entrañable, que ya no era la ciudad de siempre, sino la sombra en la que la han convertido los tontos; su visión crítica del mundo; su anhelo de cambio en medio del desorden que pulula y enardece; su cansancio frente al imposible que constituye hacer que todo lo malo se transforme en bueno.

En fin, el Marías que ya echamos en falta, y que en este nuevo tomo volvemos a disfrutar desde la nostalgia.

Ricardo Gil Otaiza