Javier Serena lo ha vuelto a hacer. Tras Atila. Un escritor indescifrable (Tropo, 2014, reeditado por Sloper en 2022) y Últimas palabras en la Tierra (Gadir, 2017), continúa su disección de vidas marcadas por los ensueños artísticos en Apuntes para una despedida. Para ello, recurre a estrategias formales que ya son «marca de la casa»: un estilo signado por la frase contenida y pausada, delicado pero alejado de cualquier atisbo de cursilería, que nos lleva a ingresar en atmósferas perfectamente detalladas: no en vano, ellas son las que importan en una creación que desatiende voluntariamente las anécdotas de la trama. En el caso que comentamos, este hecho nos lleva a definir el texto —una nouvelle de tan solo 112 páginas— como una conjunción de estampas de cariz cinematográfico, a partir de las cuales se retratan las ilusiones agonizantes de una pareja de artistas cercana a la crisis de los cuarenta.

Si Atila narró los últimos años del escritor barcelonés Aliocha Coll, que se suicidó una vez terminada su última obra porque siempre estuvo «ausente de la vida por su sueño de escribir», Últimas palabras en la Tierra contó el final temprano de un ficticio escritor peruano emigrado a España, definido por una vocación por la escritura que le reportó escasas alegrías pero a la que se entregó visceralmente, como lo había hecho, anteriormente, su admirado Roberto Bolaño. Así entendemos por qué en «Sobre la persistencia de los raros» (Cuadernos Hispanoamericanos, 2025), Serena defiende que la obstinación en el error puede convertirse en el origen de la gran literatura.

Con esos mimbres se explica el interés por retratar, en Apuntes para una despedida, las vidas de un escritor y una actriz que no acaban de triunfar en sus respectivos campos, conscientes de que las últimas oportunidades de alcanzar el éxito se escapan a sus treinta y muchos años. Unidos por una aplicación virtual de citas característica de su generación pero separados por sus diferentes procedencias sociales, los protagonistas desarrollan una relación forjada en el deseo de convencerse de que aún vale la pena luchar por sus metas, aunque estas se encuentren cada vez más alejadas. Así, en escenas caracterizadas por el tono intimista y cotidiano, conversan en un Madrid recorrido obsesivamente por ambos —la ciudad funge como tercer personaje de la novela— en diferentes estaciones del año —invierno, primavera, verano—, sabedores de que su «historia de amor» concluirá en el momento exacto en que abandonen sus respectivas vocaciones.

De ahí que el texto haya sido definido como una suerte de «nouvelle vague» madrileña, cercano a títulos cinematográficos —de Éric Rohmer en Francia, Jonás Trueba en España— y literarios —Annie Ernaux, Hervé Guibert— de peripecia mínima, interesados en diseccionar con escalpelo las tensiones existentes en y entre sus personajes. Acá, sin duda, reside uno de los grandes valores de la obra, que retrata de forma certera a unas figuras tan contradictorias como la vida misma. De hecho, la valentía de su apuesta y su resistencia a adecuarse con los moldes establecidos provoca que simpaticemos con ellos a pesar de sus imperfecciones, que los llevan a alimentar imposturas en el seno de su relación y a sostener, a la manera onettiana, la idea del amor como farsa encaminada a hacer soportable la existencia.

Acabo de citar al uruguayo que exploró, como ningún otro, los «climas del corazón». Permítanme que continúe esta línea incidiendo en la cercanía de Serena con otros escritores transatlánticos en la misma línea, maestros en el retrato de individuos melancólicos, artistas que narran en primera persona una relación fallida, entreverando los motivos de la imaginación literaria y el ensueño de la pareja. Es el caso, entre otros, de Alejandro Zambra en Bonsái (1997), Alan Pauls en El pasado (2003), Valeria Luiselli en Los ingrávidos (2011) o Pedro Mairal en La uruguaya (2016). Con todos ellos se vincula el mundo descrito en Apuntes para una despedida; y lo hace también con Sylvia (1992), el «clásico» de Leonard Michaels publicado en español, significativamente, con prólogo de Alan Pauls.

Apuntes para una despedida admite, asimismo, una lectura generacional, pues aborda el tema de la precariedad laboral y afectiva característica de unos «ya-no-tan-jóvenes» que han tenido que aprender a convivir con crisis sociales, económicas, relacionales —magnífica la sátira a la incomunicación que provocan los mensajes por móvil— e, incluso, con una pandemia como la del COVID. En este sentido, el argumento se adecua a los intereses de la editorial Almadía, a la que reconocemos el esfuerzo por publicar creadores en su treintena, interesados en describir nuestro Zeitgeist a través de narradores homodiegéticos, que exploran sus circunstancias con implacable rigor.

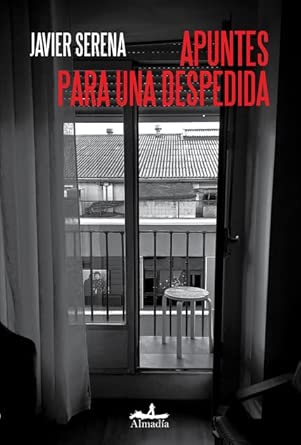

Llego al final de mi reseña incidiendo en la importancia de los paratextos. Desde su título, la nouvelle descubre su interés por esbozar, a la manera de borrador, lo que pudo suceder en una fallida historia de amor, descrita como «una despedida». De ahí su carácter de recopilación de «apuntes», lo que imprime una saludable sensación de apertura al final. Este hecho se encuentra en consonancia con el balcón abierto a una calle de Madrid que aparece en la portada. Fotografiado en blanco y negro, simboliza tanto uno de los innumerables espacios en los que los protagonistas podrían haber mantenido sus conversaciones —por ejemplo, en la primera escena de la novela— como las vidas que se abren ante ellos al final de la relación y que, en el caso de uno de los dos, implica un posible suicidio.

Sea como fuere, lo cierto es que Serena ha sabido recuperar en Apuntes para una despedida el extraordinario espíritu de Las ilusiones perdidas (1837-1843), donde Balzac criticó con tanta amargura como lucidez la imposibilidad del ascenso social y el éxito para su joven protagonista. Dos siglos después, resulta duro constatar que la situación se mantiene para quienes, como Lucien de Rubempré, siguen apostando por las carreras artísticas.

Francisca Noguerol

Apuntes para una despedida

Javier Serena

Almadía, 112 pp., 17,90 €