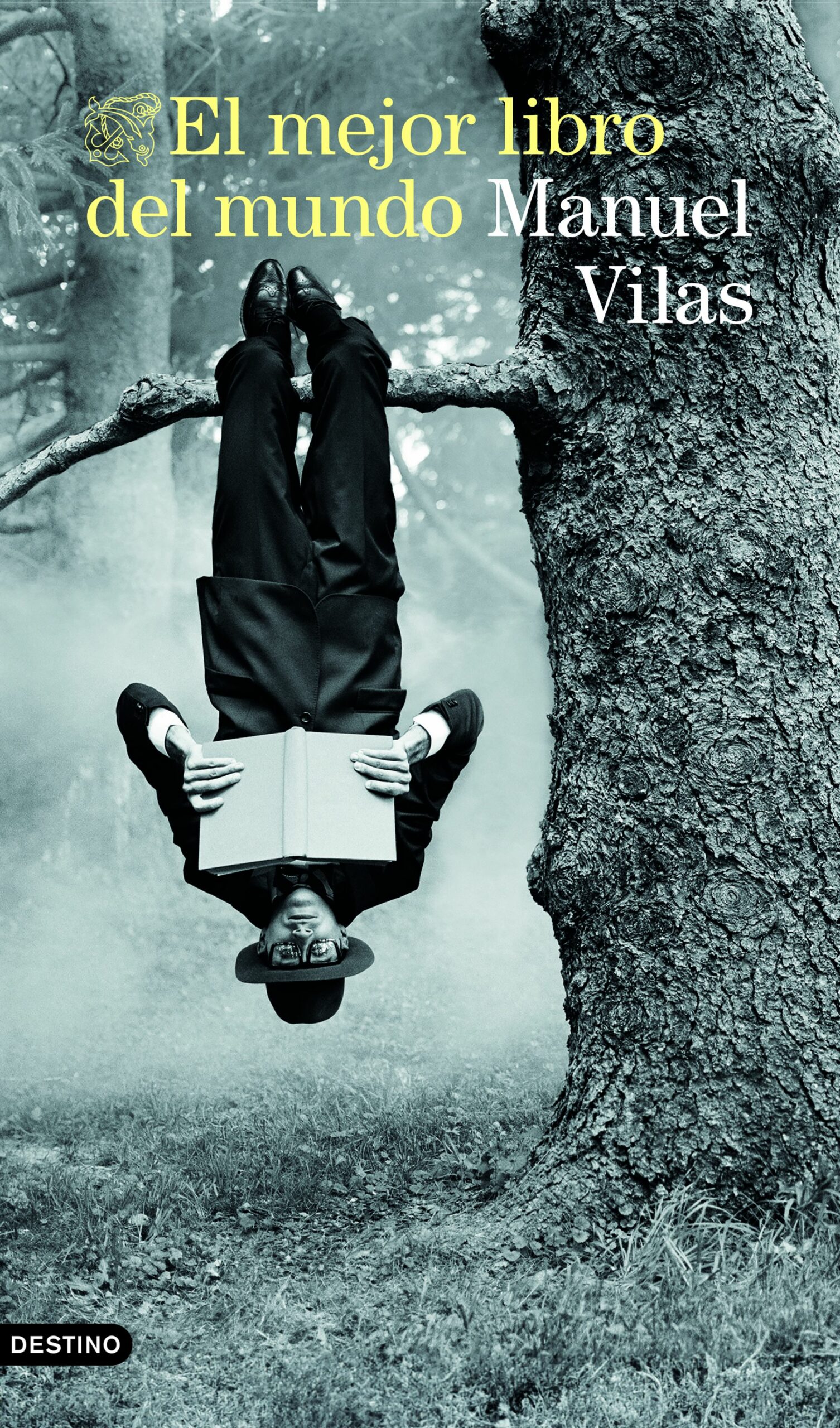

La utopía bajo el ropaje de la autoficción novelesca (doble utopía, o el absoluto no-lugar, diríamos para ser exactos) se dan la mano en un libro inclasificable, rompedor de esquemas, que indaga en las profundidades del ser-creador y del ser humano, y me refiero, ¡cómo no!, a la más reciente obra del narrador español Manuel Vilas (Barbastro, 1962), titulada: El mejor libro del mundo (Destino, 2024), que me vuelve a sorprender como en sus días lo hizo su famosísima y también autobiográfica Ordesa.

De entrada, me gusta la irreverencia de Vilas, ese desmadre que no se guarda nada para sí, ese contar todo sin dobleces ni hipocresías, ese abrirse en canal y mostrar su interioridad al lector en una suerte de exploración en los abismos del Ser, que nos llevan por insólitos territorios de la psique y nos dejan estupefactos, noqueados, sin posibilidad alguna de levantarnos (o de abandonar la lectura), acezantes con unas páginas en las manos que no sabemos qué hacer con ellas: si lanzarlas lejos para que no nos impacten ni nos descubran más, o que se decanten en la interioridad hasta hacerse parte consustancial de nosotros mismos.

Me gusta ese Vilas que se desnuda ante nosotros y no se inmuta frente a nuestro voyeurismo; sino que se abre aún más para que podamos internarnos en cada pliegue, en cada palmo de la piel, hasta dejarnos exánimes, perplejos, ronroneando como gatos escaldados, demudados de impresión con unos textos que nos empujan al desfiladero, que nos impelen a admirarlo, a envidiarlo y, ¿por qué no?, a denostarlo (solo en principio), para que no se nos note el disfrute y el goce interior, así como la aquiescencia frente a su sentir que es el mismo nuestro (¿qué duda cabe?), porque él es tan humano como el resto, tan ansioso de posteridad y de reconocimiento como todos los autores, y su sufrimiento frente al detalle, los gestos, las miradas, los silencios y las acciones, en también el nuestro.

Sí, Vilas sufre porque desea escribir el mejor libro del mundo, y todos sus esfuerzos los enfoca a tal cometido, pero a medida que avanza en el libro (extenso, por demás: 587 páginas), aparecen los fantasmas que lo atenazan: sus adorados padres (personajes centrales de Ordesa), que siempre vienen en su ayuda, así como sus afanes por ahorrar y no tirar nada, que lo llevan a calificarse como un “Mendigo Enamorado”, sus manías e inseguridades como escritor, su pasión Kafkiana, que se impone ante él como una cima inalcanzable y perfecta, sus problemas de salud física y mental, que lo impelen a consumir fármacos, los recuerdos de sus tiempos en Barbastro, su reconocida filia por las drogas ilegales, su decaer sexual, sus apetencias culinarias, que chocan frente al cuidado por no engordar; sus ansias de permanecer aun sabiéndose mortal.

En fin, Vilas siendo Vilas.

La ironía de El mejor libro del mundo es que estamos ante una obra en construcción, que se hace y se explica a sí misma como su propio referente, y, a medida que avanza, el autor expresa serias dudas de no poder alcanzarla, de quedar mal consigo mismo y con los otros, de ser presa de una ilusión que se desvanece ante la perfección de las obras de los demás (es decir, de los autores que admira y que tal vez envidia).

Personajes como el ya enunciado Franz Kafka (por el que tiene idolatría), Javier Marías, Rafael Chirbes, Mario Vargas Llosa, Albert Camus, Juan Rulfo, Luis Landero, Luis de Góngora, Ernst Jünger, Johann Sebastian Bach, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, William Faulkner, Herman Broch, Milan Kundera, Leopoldo María Panero, y hasta el venezolano José Antonio Ramos Sucre, se asoman en sus páginas, y no como meros artificios literarios, sino como expresión de emociones pasadas y presentes, que ubican y contextualizan episodios y capítulos de la obra.

Este carácter metaliterario hace del libro una pieza interesante, lúcida (aunque a ratos esperpéntica y trivial, de allí su pegada), que discurre desde un lenguaje cuidado (aunque el mismo eche mano a veces de vocablos altisonantes como vulgares) y, ese explicarse a sí misma, hace de esta obra (de género mestizo, por cierto: a tiro de piedra entre la narrativa y el ensayo) una suerte de laboratorio, en el que cada material inserto e intercalado se fusiona sin fisuras y hace del “todo” un “algo” acabado e inacabado, nunca perfecto, porque el mejor libro del mundo es solo un anhelo, una chifladura del autor, quien reconoce en sus últimas páginas, que “no se puede escribir el mejor libro del mundo, porque la vida es el mejor libro del mundo”.

Me gustó la obra, la he leído dos veces en menos de un año, y la diversidad temática planteada por Vilas nos lleva por sinuosos senderos, en los que podemos otear una vida muy rica, así como una denodada intención de explicarse a sí mismo su vulnerabilidad, y desde esta certeza se lacera por sus medianías: por no ser un gran escritor, por recibir menos de lo que otros colegas narradores reciben en similares condiciones.

Por supuesto, hay en estas páginas ironía a raudales, así como autoflagelación y autoconmiseración, ambigüedad, humor negro (el libro es muy divertido), crítica literaria y política, introspección y reflexión ontológica, irreverencia, ímpetu libresco, poesía (una de las grandes pasiones del autor, aunque reconozca que no sirve para nada y que nadie la lee), desdén por la estupidez de muchos, admiración por el talento y la belleza en la vida y en el arte, amor físico y espiritual, añoranza por lo ido, temor y repulsión a la vejez, y, como en toda novela, mucha ficción.

Sin duda, una mixtura inexcusable.

Ricardo Gil Otaiza