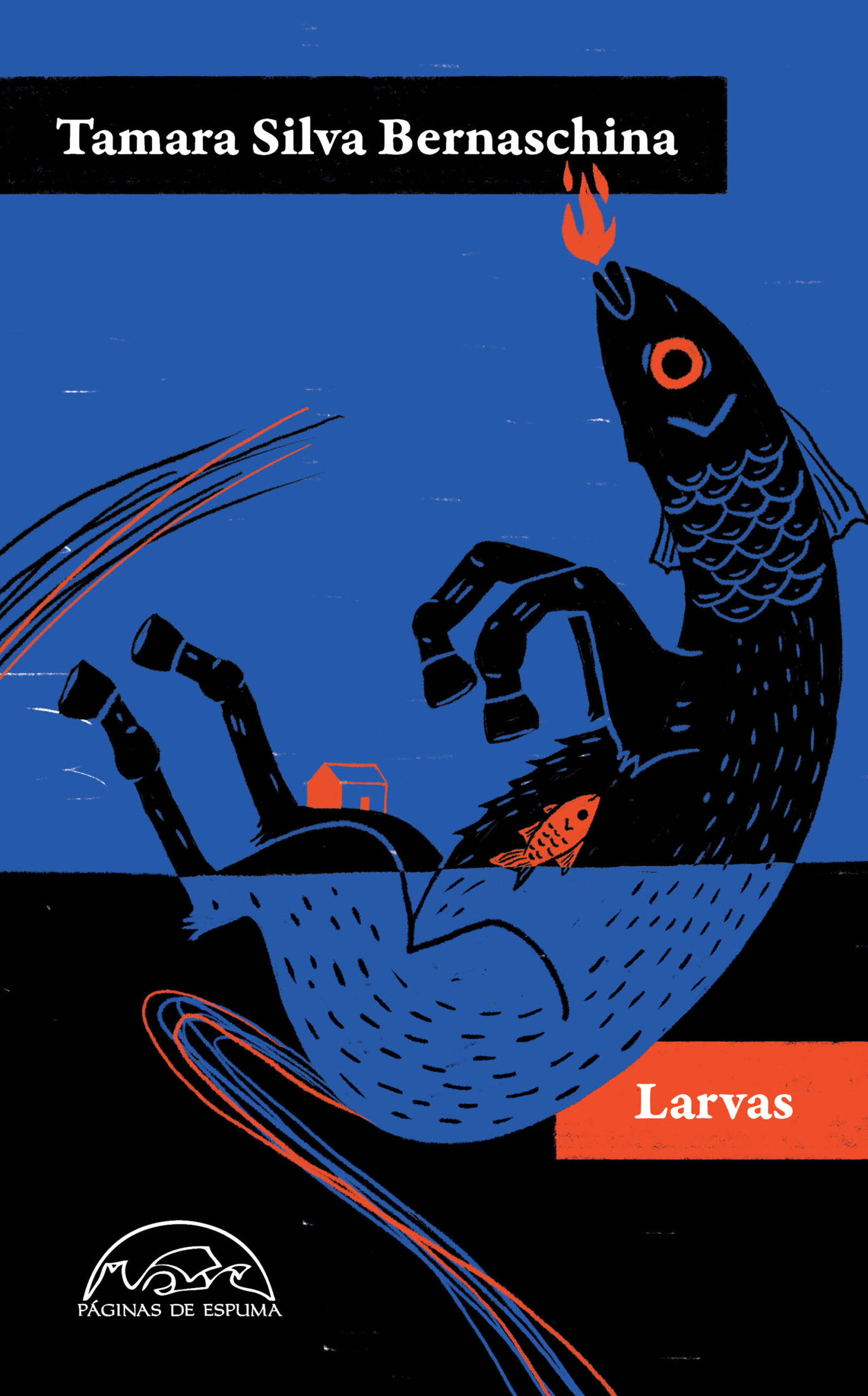

Mundos rurales, tranquilos, cotidianos, casi tan ordinarios y familiares que parecería que hemos crecido en ellos, y que allí no puede suceder nada dramático ni sorprendente. Y sin embargo, si nos acercamos lo suficiente, si observamos con la mirada pequeña de los niños, bajo la lupa de su ingenuidad y su imaginación, pueden suceder cosas escalofriantes. En las imperceptibles resquebrajaduras de la realidad, en ese espacio liminal, es donde proliferan las larvas de seres de naturaleza fluida que ponen a prueba todo lo que conocemos sobre el mundo y la naturaleza.

¿Cómo contarías vos de qué van los ocho relatos de tu libro de cuentos?

Hay algo de lo cotidiano que es la base del libro y que permite que reconozcamos una suerte de realidad. Entonces esas pequeñas irrupciones de lo fantástico se asientan de otra manera y permiten que las aceptemos. A mí me pasa como lectora cuando estoy con un libro de relatos, como por ejemplo los de Mariana Enriquez; las situaciones, los paisajes y los personajes que ella describe son gente que yo conozco, lugares donde estuve, y de repente hay algo muy rápido de identificación y cuando aparece el elemento de terror o fantástico llega de otra manera. Hay algo de cómo funciona ese mecanismo, aunque estos paisajes y estos personajes no tienen nada que ver con los de ella, sí esta forma de introducir un mundo conocido y luego resquebrajarlo. Me parece una forma efectiva. Estos son ocho cuentos rurales, en su mayoría, del campo uruguayo, excepto el cuento que transcurre en el norte argentino, pero en realidad, es muy cerca y hay una uruguaya que está de vacaciones o eso parece. Son cuentos en los que, al menos al comienzo, parece que no va a pasar mucho, no hay grandes dramas pero que de a poco esta realidad muy tranquila empieza a tambalearse o a verse interrumpida por algún elemento, que puede ser fantástico o a veces no, y hay muchos personajes niños o también adolescentes que están ahí como equilibrándose en medio de esta realidad, que empieza a ser y termina por no ser, que es el presente.

¿Qué te ocasiona este encuentro entre lo humano y lo no humano o lo natural, que pasa por muchas formas, desde un piojito a una yegua o un pececito?

Creo que en esos encuentros se revela todo. Hay una forma de vincularse que tienen los animales humanos de este libro que es bastante distinta a la de los animales y hay algo en ese choque, en ese encuentro que nos vuelve bastante permeables, entonces los humanos se van transformando, hay algo de la frontera entre lo humano y lo animal que se va desgastando, pero desde la cercanía, no porque se ven a través de una reja, sino porque están conviviendo muy cerca o muy juntos y eso hace que la piel en contacto se empiece a pegar o a pegotear, esa es la sensación que a mí me da, y que a mí me interesa.

El acercamiento, digamos, tratar de borrar esa grieta, que creemos que es tan grande, ¿no?, ese salto entre los seres humanos y los animales.

Sí, también es el tema de la jerarquía. Aquí no es de arriba hacia abajo sino al mismo nivel, ¿no? Estamos en el mismo charco.

Hay otra frontera también que se desdibuja (en tus relatos), la de la vida y la muerte, como en el cuento de la yegua. Allí se juega con mucha naturalidad y eso genera mucha expectativa y curiosidad en el lector. ¿Cómo ves esta frontera?

Sí, eso es cierto. Hay algo que se vincula con lo animal y lo humano y el acercamiento y de cómo se desdibuja esa frontera, que tiene que ver con la materia, con algo que va y viene, y en algún momento va y viene (también) entre la vida y la muerte. Yo me lo imagino como el agua, va y viene pero no es la misma. Como la yegua que va y viene de la muerte, pero cuando vuelve no es la misma, está cambiada porque ha estado muerta y ahora está viva, es decir, hay una transformación de la materia, pero también hay algo que se resignifica en ese pasaje, hay algo que está abierto y permite que eso vaya y vuelva a su ritmo.

En tus relatos los elementos naturales tienen ciertos poderes, como la lluvia, el río que viene, o incluso las lágrimas, lo que pueden hacer: diluir la vida, la persona, el cuerpo, la materia.

Ahí se ve otra frontera más que se desdibuja; entre lo vivo y lo inanimado.

Todo lo que pensamos como abiótico. Por ejemplo, en un relato hay una mujer que se transforma en piedra, cruza esa frontera, entre lo vibrante de la materia y el estado de quietud total, sin embargo, esa piedra puede agenciarse de cosas más vitales, más móviles. Pienso en esos elementos inanimados que también habilitan ciertas cosas en los cuentos.

¿Hablamos de una suerte de simbiosis universal entre todos los seres?

Sí, de una no distinción entre lo inanimado y lo que no late, porque de repente late todo.

¿Es una filosofía de lo ambiental, ecológica? ¿Vernos como parte de un todo, de algo más grande?

Todos estos relatos caminan hacia ese mismo lugar. Hay un universo simbólico más afectivo incluso (frente a lo natural) que va hacia ese lugar.

Ya has mencionado a Mariana Enríquez, sé que es una de tus grandes influencias. ¿Cuáles son tus otras influencias en tu formación como lectora y como escritora?

Me cuesta identificar mis influencias, pensarlo de esta manera porque siento que leo y he leído muchísimas cosas que han formado parte de mi biblioteca, no la física sino de mi biblioteca afectiva, me han formado no solo como escritora sino también como persona. Hay mucho material que está ahí y que consulto sin ni siquiera saberlo. Hay muchas lecturas que me han formado e incluso direccionado mi atención. Un punto clave ha sido cuando en la adolescencia me encontré con las novelas breves de Juan Carlos Onetti, sobre todo “Tan triste como ella y los adioses”, que son novelas hermosas, e incluso antes ya había leído el cuento “El infierno tan temido” y pensé que ya podría no escribir nada y quedarme con ese cuento y leerlo mil veces. Después comencé a conocer otras escritoras ya fuera de Uruguay, como Carson MacCullers, Flanery O’conner que tenían un mundo que me parecía tan uruguayo y los personajes tan entrañables como en “la balada del café triste” O “La buena gente del campo” que empiezan a completar una suerte de mapa y no llegan al mismo lugar, de alguna manera completan ese mundo de sentidos en esa biblioteca emocional. Mucho después me encontré con Mariana Enriquez, Samanta Schweblin, María Fernanda Ampuero, que son autoras que están escribiendo ahora. También en la poesía podría nombrar la sensibilidad de José Watanabe, hay algo que no puedo nombrar pero que está ahí, o los poemas de amor de Idea Vilariño, en su capacidad de entender los vínculos de lo humano a otro nivel.

Me imagino que has sido una ávida lectora desde muy pequeña.

Sí, antes más que ahora, que no tengo mucho tiempo. Cuando empecé a leer…tuve la suerte que mi madre y mi abuela eran maestras y yo me quedaba en la casa de mi abuela cuando mi madre trabajaba, y entonces aprendí a leer y a escribir antes de ir a la escuela. Y eso se convirtió en una herramienta muy cercana. Y mi casa estaba llena de libros: enciclopedias, libros para niños, colecciones de ciencia ficción de mi padre, colecciones de clásicos. Todo eso ayudó mucho. Leía y quizá no entendía mucho al principio pero sí hacía el ejercicio constante.

Es evidente que ese se convirtió en el océano en el que te movés con mucha soltura, mucha seguridad y creatividad. Te veo agarrar pescaditos de aquí y de allá y haciendo una cosa propia…

La perspectiva infantil en la narración tiene un rol fundamental en este libro. Entiendo que es una estrategia que te suma. ¿Qué crees que te posibilitan estos narradores infantiles?

Me encanta la mirada infantil, me parece que da una perspectiva tan distinta sobre el mundo. El mundo es el mismo para todos, pero percibido desde ese tamaño y desde ese lugar de entendimiento, me parece que es mucho mayor que cualquier otro. Me parece riquísimo para la narrativa. Partir de la base de que los niños entienden todo y lo entienden mejor que nadie me da un poder increíble sobre la historia, sobre lo que está pasando y sobre todo desde el lenguaje. Cómo habla un niño, cómo piensa, y las formas en que puede conectar dos cosas que están como muy lejanas y las pueden traer a un territorio conciso y cercano, me parece muy valioso. Además, me divierto mucho con los narradores infantiles.

Eso es algo que podemos sentir los lectores, que también nos divertimos mucho y se puede decir que nos llevas de viaje a nuestra propia infancia. A esas formas de comprender el mundo que ahora nos parecen raras y que, sin embargo, han sido tan propias y naturales en ese tiempo.

Como en la historia del piojito, la lógica infantil es muy graciosa. El intento de volver a poner los piojos en la cabeza, invertir el proceso, ese respeto por una vida tan minúscula —tan odiada por las madres— como un piojito. ¿Cómo se te ocurrió algo así?

Ese cuento arrancó una noche en la que yo había estado cerca de niños y me picaba la cabeza y pensé, me pegaron piojos. Decidí ir al día siguiente a la farmacia a comprar producto, un peine, etc. Y como no me podía dormir pensando que tenía piojos, me puse a escribir. Hacía días pensaba en un cuento sobre ovnis. Entonces esas dos cosas se me cruzaron de una manera muy inesperada y apareció esto de la luz, de la promesa, de la virgen, del cerro, y en medio un niño piojoso, que quiere mucho a sus piojos, los cuida y le encanta tenerlos en la cabeza. Me pareció como una rareza absoluta y quise cuidarla como tal, y además seguirla para ver hasta dónde iba. Me divirtió mucho, creo que fue el que más me divirtió escribir.

Ahora que decís cómo mezclaste una cosa con la otra me da mucha curiosidad tu cocina narrativa. Mi sensación es que hay mucha técnica, mucho estudio sobre cómo se hacen las cosas bien en la narrativa, el tramado, la prosa medida, ajustada. ¿Cómo es tu cocina creativa?

Mi cocina es, como decimos en Uruguay, muy a “ojímetro”. Hay algo de no planificar nada de lo que está pasando y confiar en lo que va a salir. Si de golpe me dan ganas de ir a mi casa, agarrar la computadora y ponerme a escribir, es que algo está funcionando bien. Entonces cuando aparece un estímulo, que a veces es muy chiquito, como la picazón de la cabeza, o en el caso de “Arena, arena, arena” fue la imagen de dos muchachos trabajando en una arenera a la orilla del río en Uruguay. A partir de ahí se empieza a deshilachar el resto, entonces yo lo pienso más que una construcción, como un descubrimiento, y eso me hace muy bien a la hora de escribir, porque no siento que estoy inventando sino voy viendo por dónde va la cosa, como si la cosa ya estuviera allí desde mucho antes. Por eso este juego privado de descubrir lo que va pasando es casi de arqueología —no invento el hueso, el hueso ya estaba ahí— le termina haciendo bien a la narración. Porque si escarbo y no hay hueso y el hueso lo tengo que poner yo, entiendo que ese texto no funciona, y no me da nada de pena dejarlo. Y quizá después vuelvo y cuando escarbo sí encuentro algo, pero eso es porque algo ha estado funcionando por detrás muy a nivel inconsciente. En realidad, el proceso de escritura de este libro ha sido muy desde la intuición y de pensar si es esta la dirección. Después está la relectura. A mí me gusta mucho leer en voz alta, para que los textos suenen bien, hay algo de la musicalidad del lenguaje, de las palabras, además en los textos hay mucha oralidad. Me cercioro de que suenen como yo quiero. Y ahí ya se va cerrando el libro. A mí me parece muy curioso cuando los escritores hablan del sufrimiento o del esfuerzo absoluto en la escritura. A mí me parece muy suave y muy lento pero también sin obstáculos.

Me parece que no hay que sufrir. Si se sufre no me parece una buena señal.

En tus textos trabajás muy bien detalles con gran potencia narrativa. Por ejemplo: “Nosotros zumbábamos alrededor de la casa de Josefina, con culpa, pero cada vez con más curiosidad”. Encontraste una palabra muy precisa, “zumbar”, que dice muchas cosas a la vez, transporta información por debajo. ¿Cómo lográs esta precisión y esta economía en el lenguaje?

Creo que hay algo dado por el tono del cuento. Si hubiese escrito una crónica no hubiera usado un lenguaje tan descriptivo o metafórico. Creo que cada cuento viene con su propio lenguaje, fluye. Y si no fluye tan bien en la segunda relectura en voz alta se termina de destrabar. Hay algo de tratar de pensar las imágenes desde otro lugar. No uso imágenes muy armadas. Si lo hago, por ejemplo, describiendo al sol como “lluvia dorada”, lo uso como un chiste entre los dos personajes. Si es muy armada la expresión siento que se me cae la imagen. Le doy vueltas a lo que ya conocemos, no es que yo pongo “zumbábamos” y se genera un extrañamiento, no, sabés perfectamente lo que quiere decir que zumbábamos.

Tal cual, claramente, los textos están depurados de lugares comunes o tópicos. Y si hay alguno, como el de “lluvia dorada” es intencional.

Sí, es casi una burla.

Descubro cierta naturalidad al tratar algunos temas, que en realidad son complejos, controversiales, duros. ¿Tiene esto que ver con lo que creés a cerca del rol de la literatura, con lo que debería ser, o con lo que quisieras lograr con tu literatura?

Creo que esa facilidad o naturalidad se la da la superposición, que en varios cuentos se toque el mismo tema pero desde lugares distintos. Como en las páginas de acetato de los libros infantiles: se van superponiendo las partes de la figura hasta que se forma una imagen más grande. Yo hago eso con los temas a medida que avanza el libro. Hay algo que se va preparando cada vez más para el relato siguiente y para el que le sigue, va variando la intensidad. El libro se acerca a algo que puede ser más triste o más oscuro, o controversial, como vos dijiste, no son cuentos sobre la muerte o sobre la homosexualidad. A mí me cuesta mucho acercarme a una narrativa así, como una novela sobre la pérdida, me parece muy difícil escribir en esos términos. Yo me acerco a los temas como en la vida. No como una marioneta que se tiene que acercar y quemar un poquito y después salir, sino que van transitando de manera natural lo que les sucede. Me posiciono desde la confianza total en los personajes y el mundo, en esas personas que se van tridimensionalizando, y que pueden con eso que les pasa, pueden comunicarlo y transitarlo.

Creo que hay algo lindo en eso. Lucrecia Martel dice que en la vida las cosas no pasan como en el cuento: inicio, núcleo y desenlace, es muy difícil contar cosas que pasan en la vida con ese arquetipo y a mí me parece tan brillante esto, pensarlo de esta manera. Y con los temas me parece que pasa lo mismo.

¿Cuánto vivís y recorrés con tus personajes, lo que ves a través de sus ojos, cuando los inventás?

Lo que me pasa es que antes de escribirlos pienso mucho en ellos. Cuando me pongo a escribir ya hay mucho que viene dado, pero porque llevo semanas pensando en la historia y en lo que podría pasarle a esos personajes. Entonces, después lo que hago es describir a una persona que conozco, más que inventar a un personaje. Así es más fácil delinear ciertos aspectos y oscurecer otros o poner la luz sobre ciertas cosas.

Una última pregunta. ¿Cómo quisieras que los lectores reciban a este libro hermoso que has escrito?

Yo creo que si lo reciben ya es una buena noticia. La lectura y el involucrarse con este mundo y estos personajes a mí ya me llena de alegría. Así que arranquemos por ahí.

Romina Tumini