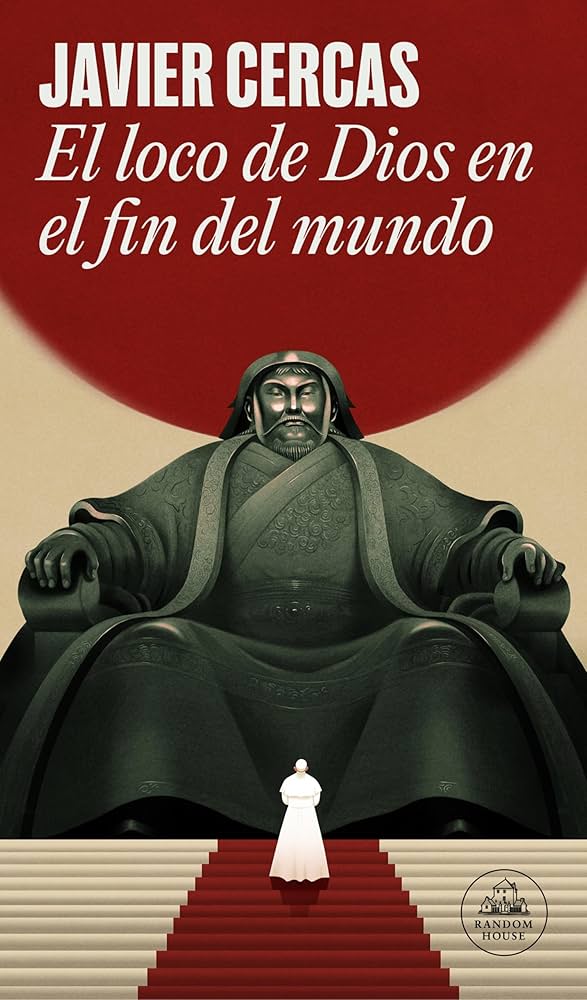

Desde el 2019, cuando leí y reseñé Terra Alta, no me acercaba a Javier Cercas (Cáceres, 1962) y lo hice este fin de año y comienzos del presente, con su libro El loco de Dios en el fin del mundo (Random House, 2025), cuya lectura finalicé hace un par de días, y he quedado impresionado.

De entrada, diré, aunque no sea lo usual antes de un somero análisis, que se trata de un libro importante, y no lo digo precisamente por los premios (tan desacreditados en el presente) que lleva ganados, porque ya sabemos de los recientes escándalos de algunos galardones literarios aquí en España, que hacen de ellos algo difícil de asimilar, por las variables que han entrado en juego de manera burda y hasta grosera en su concesión, sino por la complejidad del libro, al conjuntar diversos géneros y una temática a todas luces de enorme hondura escatológica, lo que pareciera cuesta arriba en una obra de carácter literario como esta.

Para su sorpresa y fortuna, el autor fue invitado a escribir un libro acerca del viaje que haría el papa Francisco a Mongolia y, lo sorprendente del asunto, por tratarse de la Iglesia católica (una institución bastante rígida en sus posturas y preceptos), es que le prometieran absoluta libertad en su concepción y escritura, y más sorprendente aún, es que lo eligieran a él, siendo una figura que ha reconocido desde siempre su ateísmo y anticlericalismo sin cortapisas (un loco sin Dios), lo que lo sitúa, si a ver vamos, en una postura más o menos ecléctica, y digo “más o menos”, porque no siempre lo fue, ya que perdió su fe siendo muy joven gracias a la lectura de autores como Nietzsche, amén de que su familia sí es católica, y lo era su madre, a quien le prometió que cuando hablara con el Papa le preguntaría, si cuando ella muriera se reencontraría con su amado esposo en la otra vida.

Acompañar al Papa en un viaje a tan lejanas tierras, no era una cuestión como para tomársela a la ligera, así que se establece una comunicación estrecha entre el autor y algunos personajes del Vaticano (obviamente, cercanos al Pontífice), quienes por diversas vías lo ponen al tanto de un proyecto que no nació del propio Bergoglio, sino de gente muy próxima, ya que sería la primera vez que un representante de Dios en la Tierra iría hasta aquellos confines (el fin del mundo, ni más ni menos), en los que los fieles católicos son pocos y además están expuestos a enormes vicisitudes, por las diferencias religiosas y culturales, así como por las variables geopolíticas, que juegan en su contra al hallarse Mongolia entre dos grandes hegemones: el ruso y el chino.

Nuestro autor acepta el desafío, aunque debía esperar que el propio Papa lo autorizara, pero la única condición que puso a los proponentes fue, que le permitieran unos pocos minutos a solas con Francisco, para preguntarle si es cierto lo que tanto pregona y promete la Iglesia desde hace casi veinte siglos, y que está en su propio Credo: “la resurrección de la carne y la vida eterna” y, tenía premura, porque su madre era para entonces una mujer muy anciana, amén de afectada por el alzhéimer, y debía transmitirle cuanto antes la respuesta de parte de la persona más autorizada en la materia.

En la obra se nos relata el intrincado periplo de aquella empresa, que la acerca de entrada a un libro de viajes, en el que se hace referencia a sitios históricos, calles y referentes de Ciudad del Vaticano y de Mongolia (y sus distintas localidades y paisajes), pero es a la vez una deliciosa crónica del día a día: sus avatares y expectativas, sus dudas e inquietudes, lo que lo hermana con un libro diario, ya que le confiere un ritmo secuencial atado al tiempo y el espacio, es también un texto de corte periodístico, por su prosa y porque el autor inserta diversas entrevistas hechas a disímiles personajes, que son cruciales para la comprensión de la figura del Papa, así como de la Iglesia y su doctrina, pero la estructura está estupendamente articulada para generar en el lector una tensión novelesca, y los personajes están descritos tan en detalle, que al leer nos hacemos una idea bastante precisa de sus físicos, expresiones y maneras, gustos culinarios y facciones, y ni decir de los diálogos, que entretejen un sinnúmero de circunstancias y que nos llevan a prever situaciones, a entender los enmarañados procesos eclesiales, a fijar posición frente a hechos que, por ser específicos del ámbito de la Iglesia, nos interpelan como ateos, como agnósticos o como creyentes.

Si bien, el lenguaje usado por el autor es el propio de la crónica periodística, como queda dicho, con los matices de quien indaga y coteja, arguye y llega a conclusiones, esto le insufla al libro una agilidad y un dinamismo que nos permiten leerlo sin mayores problemas: a veces hallamos figuras literarias, torceduras y digresiones, humor e inflexiones que lo enriquecen y le otorgan belleza, que lo apartan de lo meramente verificable desde lo vivido, para tocar de manera no tan de soslayo la creación literaria, y es aquí en donde hallamos al mejor Cercas.

Como avezado novelista, el autor de Soldados de Salamina no suelta prenda sino en las últimas páginas (a partir de la 476, de las 485 de la obra dividida a su vez en 4 partes), acerca de los minutos que le fueron concedidos en el viaje de ida a Mongolia tras la cortina con el papa Francisco, y en los que aprovechó para formularle la gran incógnita que, como eje aglutinador, tira de aquí y allá el nudo gordiano del libro, y que es de orden teológico: ¿Cuando mi madre muera verá a mi padre? En otras palabras: ¿Nos aguarda la resurrección de la carne y la vida eterna? ¿Somos inmortales?

No revelaré acá la respuesta de Francisco, no me corresponde hacerlo, el desocupado lector tendrá que descubrir, como lo hice yo durante todos estos días, si la promesa de la resurrección de la carne y la vida eterna se mantiene o no incólume al día de hoy y, si a pesar de las falencias y errores, el denostado Papa, a quien en vida se le tildó de comunista y de encubridor de dictaduras (yo fui uno de ellos), echó o no por tierra nuestras esperanzas (sigo siendo católico a pesar de los pesares) de una vida ultraterrena, en la que nos encontraremos con nuestros seres queridos en un estado de absoluta y perenne felicidad.

Ricardo Gil Otaiza