A lo largo de doce campanadas, Lorenzo Luengo nos dejará algunas recomendaciones de lecturas inquietantes para llegar —y salir— sanos y salvos de la noche de las calabazas.

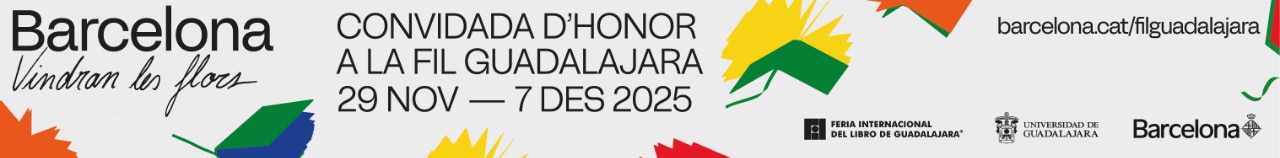

La joven vampira. J. H. Rosny Ainé (Aristas Martínez)

Joseph-Henry-Honoré (1856-1940) fue el mayor de los hermanos Rosny, autores de más de cien obras de fantasía —aunque J. H. se encargó de la mayoría de ellas— que abarcan desde la ciencia-ficción hasta un género propio que podríamos llamar “romance paleohistórico”, con el que obtuvieron sus mayores éxitos. Solían publicar por entregas en la revista Je sais tout, que había sido concebida para dar a conocer los avances científicos del momento y divulgar un poco de cultura general. Como sucedería más tarde en Estados Unidos con las revistas destinadas a adolescentes (Weird Tales, Astounding Stories y tantas otras luminarias de la era del pulp), que pusieron en el escaparate el talento de genios como Virgil Finlay, las ilustraciones que acompañaban a los adictivos seriales de los hermanos Rosny tuvieron un público propio, fascinado por aquellas imágenes que impresionaban por su realismo y su crudeza, arte en el que Marcel Lecoultre llegó a ser un experto. La inmensa obra de los hermanos Rosny, no obstante, tuvo la maldición que suele estar asociada al éxito desproporcionado de un libro que eclipsa a todos los demás de su autor: en el caso de los Rosny ese libro fue La guerra del fuego (1911), que setenta años más tarde sería llevada al cine por Jean-Jacques Annaud, tras una primera adaptación —en 1915— que sirvió a los espectadores una versión acelerada de la historia en dieciséis minutos. Ese éxito ha privado a los Rosny de tener un reconocimiento mayor, y es una lástima, porque algunas de sus obras —por lo menos las que yo leí cuando era niño— están a la altura de cualquiera de los romances científicos que firmaron autores incuestionados en su condición de clásicos como H. G. Wells, Jules Verne o Arthur Conan Doyle. Hablando de Doyle, hay un interesante caso de sincronicidad entre una de mis novelas favoritas del mayor de los Rosny, La force mystérieuse, que fue publicada por entregas en Je sais tout entre los meses de enero y mayo de 1913, y The Poison Belt, de Conan Doyle, traducida en Valdemar como La zona ponzoñosa, y publicada originalmente en Strand Magazine entre mayo y julio de 1913. La premisa —los efectos que tiene el paso de un cometa sobre la atmósfera terrestre y, por tanto, sobre toda la vida en la tierra— es prácticamente la misma en ambas novelas, aunque el desarrollo es mucho más aterrador y deprimente en la novela de Rosny que en la de Doyle. Es posible que Doyle, que dominaba el francés, hubiera leído la primera entrega de La force mystérieuse y decidiera llevarse al profesor Challenger a ese territorio envenenado de la zona ponzoñosa, independientemente de lo que el mayor de los Rosny hubiera decidido hacer con sus propios personajes. Lo curioso es que terminó siendo Rosny el que se vio en la obligación de avisar a sus lectores de que el primero en publicar una novela con esa línea argumental —que más tarde se convertiría casi en un lugar común del cine de suspense y terror: recordemos la maravillosa Night of the Comet de Thom Eberhardt (1984), Meteor (1979), de Ronald Neame, o, por rizar un poco el rizo, Melancholia, de Lars von Trier (2011)— fue él.

Entre las novelas que mejor recuerdo de Rosny, Un autre monde (1895) es la que me gustaría ver reeditada en español, si acaso fue traducida alguna vez. Sin ser una alegoría ni una parábola, se puede leer por igual como una reivindicación de la fantasía o como una defensa de la postura eluardiana de que muchos otros mundos ignorados existen escondidos en el nuestro, aunque Rosny, con su mentalidad científica, espera de la ciencia (inútilmente, dicho sea de paso) la ocasión de demostrarlo. La trama de la novela es muy sencilla: cuenta la vida de un niño que puede percibir a su alrededor (o sea, al lado de cualquiera de nosotros) la presencia de unas entidades luminosas que nadie más es capaz de ver, y que ya de adulto se obstina en convencer a un científico de que aquello que asegura que flota en una especie de vida suspendida está ahí, vigilando nuestros actos. Pero mientras espero (sentado) a que un editor se decida a traducir Un autre monde, por lo menos puedo invitar a los lectores a que vayan tomándole la medida al mayor de los Rosny con esta entretenida novela que Aristas Martínez ha tenido el buen gusto de publicar. La joven vampira (1911), una novela fantástica a la manera de Rosny Ainé, no es un relato de vampiros al uso. Su protagonista no es Carmilla, ni es tampoco la madre de todas las vampiras modernas, la melancólica Lenore. Y su maldición no proviene de un mordisco, aunque tenga mucho que ver con la sangre. Evelyn Grovedale, su protagonista, es vampira como podría ser daltónica. El mal que la aflige está causado por una enfermedad hereditaria que le hace alimentarse de sangre, aunque su forma de conseguirla es bastante particular: le basta con tener cerca a una víctima y acercarle los labios a la piel. Tratándose de una enfermedad y no de un fenómeno sobrenatural, se impone una solución científica, que llegará de la mano de un neurólogo sumamente antipático llamado Percy Coleman. Naturalmente, no faltan ni los enfermos cada vez más pálidos ni las sensaciones de ultratumba (Evelyn, “objetivamente muerta”, se da perfecta cuenta de que “los recuerdos que encuentra en ese cuerpo, los recuerdos de antes de su llegada, no son suyos”, y que por tanto algo le ha sucedido cuando se manifestó su mal que la ha desdoblado en una nueva Evelyn), y ya el hecho de ver cómo la novela le va buscando las cosquillas al argumento convencional del vampiro para jugar a otra cosa es suficiente para crear en el lector un interés añadido, una segunda corriente de atención paralela a eso que llamamos “estar en vilo”. El libro es muy breve y, aun así, se las ingenia para producir la sensación de que ocurren más cosas de las que parece que puede dar de sí su limitada extensión, y precisamente por esa tensión que Rosny ha sido capaz de desarrollar entre brevedad espacial y movimientos argumentales, cuanto menos detalles se cuenten mejor. Sea como sea, Evelyn merece un lugar de honor entre los vampiros más atípicos y memorables de un nuevo tipo de ultratumba, y si no la sitúo en lo alto del escalafón es porque ese privilegio le corresponde a Nadja, de André Breton (1928) y, por volver con los rizos complicados, a Judas, ou le vampire surréaliste, del sacerdote satanista Ernest de Gengenbach (1949). Otra de esas obras que por su interés y su rareza hace tiempo que debería encontrarse entre nosotros.

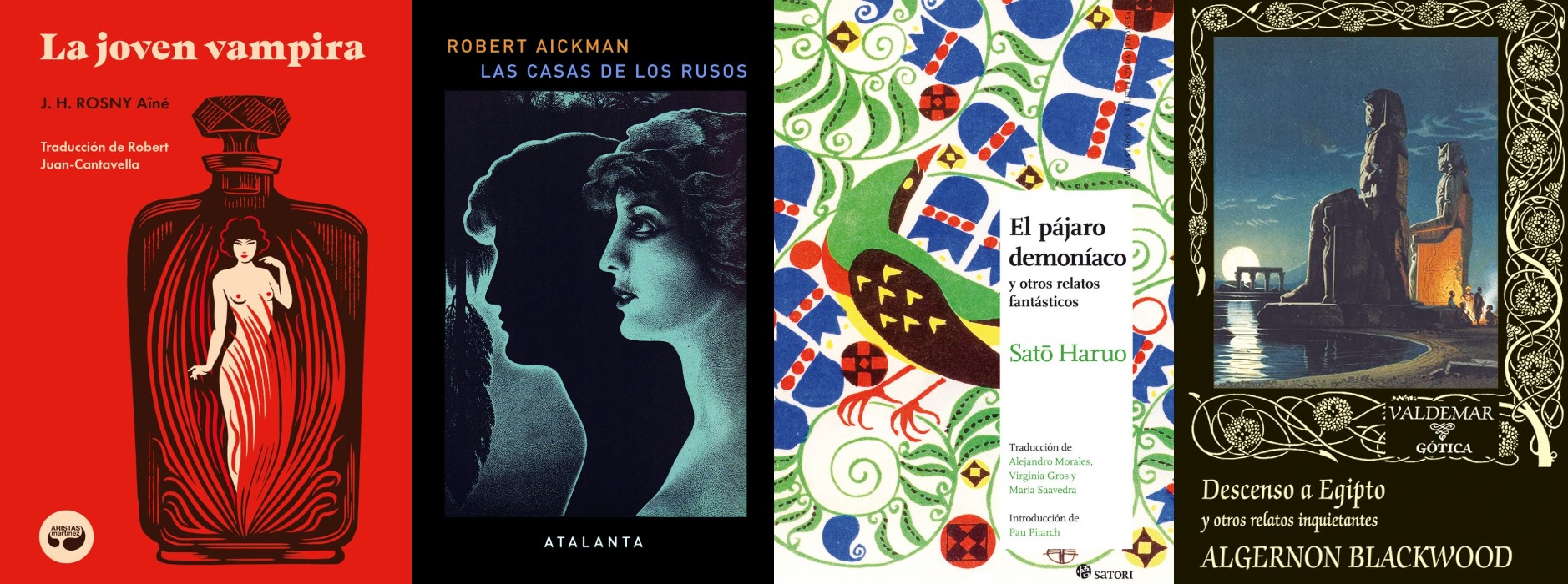

Las casas de los rusos. Robert Aickman (Atalanta)

No es ningún secreto que Robert Aickman (1914-1981) fue un apasionado defensor del medio ambiente. Escribió un par de tratados sobre el tema y parece ser que fundó una asociación relacionada con la protección de los ríos. Pero Aickman, a diferencia de la mayoría de ambientalistas, no legó para el futuro un retrato de nuestra pobre Gaia envenenada por los vertidos industriales, sino siete libros de relatos que él mismo describía como “historias de lo extraño.” Por cierto, cuánto me alegra que Aickman hiciera por su cuenta esa precisión. Como autor de relatos de género, categoría en la que se le suele situar, Aickman es una auténtica rareza, y no resulta fácil clasificarlo: en el mejor de los casos, sus relatos son al género de fantasía, misterio y terror lo que El proceso de Kafka es a las novelas de Perry Mason, y hasta podríamos decir que constituyen un ejemplo de literatura realista llevada al extremo en su empeño de no eludir el bosque de lo irracional y lo inconsciente, que a fin de cuentas dan su propio sesgo al punto de vista desde el cual contemplamos el mundo. De hecho, y pese al protagonismo que concede a algunos aparecidos —el fantasma de La tolvanera, el amable niñito de Las casas de los rusos, y los propios rusos que asoman en las casas—, sólo podríamos considerar a Aickman un autor de relatos fantásticos si aceptásemos que los logros de la sociedad humana son una proyección psíquica, una creación artificial del hombre que a lo largo de los siglos ha ido propagándose por el espacio natural del ámbito salvaje y ha enjaulado al animal que llevamos dentro. Merece la pena observar atentamente los pequeños detalles de estos relatos, porque sólo así repararemos en que el asombro que Aickman siente hacia las estructuras y organizaciones concebidas para dominar y contener el empuje de la naturaleza —él, que en sus fotografías aparece como el más circunspecto y civilizado de los hombres— procede precisamente del hecho de que ellas son lo realmente extraño en el universo de lo natural, el elemento diferenciador que sólo con su contacto convierte naturaleza e instinto en una perturbación y una peligrosa paradoja, al hombre en un desconocido y en una amenaza para el hombre. No, ninguna duda en esto: Aickman no es un autor estrictamente de relatos fantásticos; pero, en una larga historia que cuenta con inolvidables maravillas, ha escrito los que pueden considerarse entre los más grandes relatos fantásticos que tenemos la suerte de leer, aunque lo ha hecho de un modo tan especial que, sólo al terminar con cualquiera de sus cuentos, el lector arrancado súbitamente de su propia realidad tarda todavía en darse cuenta de esa mano invisible que parece que se le ha posado sobre el hombro. Su cualidad secreta está en el efecto retardado, como en ese relato suyo (“Ravissante”) en el que una misteriosa y taimada mujer llamada simplemente madame A., al ver el asombro que despierta en su visitante la escultura en mármol de una mujer embarazada, se limita a decir: “Mais oui —al percatarse de que era incapaz de apartar la mirada de la figura—. C’est la naissance d’un succube.” Los relatos de Aickman suponen siempre el nacimiento de algo nuevo, pero nunca sabemos exactamente qué.

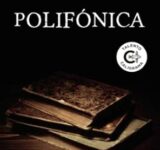

El pájaro demoníaco y otros relatos fantásticos. Satō Haruo (Satori)

Satō Haruo (1892-1964) tenía veinticinco años cuando publicó “La casa del perro español”, un relato breve que abrió una brecha inesperada en una literatura —estamos en Japón, principios del siglo XX— dominada por la circunspección. Era el tiempo del realismo social, de la celebración de la vida cotidiana y del glorioso pasado histórico. Por ese motivo, no dejó de llamar la atención aquel cuento escrito por un desconocido que se limitaba a relatar el paseo de un hombre junto a un perro, y el descubrimiento de una especie de “pueblo blanco” que parece sostenerse en la pura imaginación. La alusión a Machen (“The White People”, 1904) resulta muy adecuada para un autor que se había dejado seducir por la influencia occidental, tanto como es interesante señalar que Borges, por una vía lateral, le devolvió el gesto con el relato “There are more things” (1975), donde el viaje tiene menos importancia que los fantásticos detalles de la casa. La geografía no euclidiana —si tal cosa existe— del lugar que recorre el protagonista del relato siguiendo a su perro supone un puente más de relaciones entre el homenaje de Borges (a Lovecraft) y la posibilidad de un lugar en el que sólo es posible entrar una vez (en Machen), algo que llega directamente hasta nosotros desde los reinos de los cuentos de hadas de Oriente y Occidente.

En sólo unos años, Satō Haruo demostró que su imaginación podía adoptar muchas otras formas, y que todas ellas eran igualmente necesarias para escapar de una realidad que, cuando menos, requería de una revisión en profundidad. Siendo, esencialmente, un poeta, sentía un inevitable rechazo hacia la literatura proletaria que surgió en la década de 1920, no tanto por el fondo —estaba de acuerdo en que el mundo era un lugar bastante mejorable— sino por la forma, sujeta a esa misma frecuencia en gris, sin apenas oscilaciones, que se hallaba en el corazón de cuanto de detestable cabía encontrar en la realidad. ¿Por qué, si el mundo real era tan opaco, el arte debía imitarlo? Esa parece ser la pregunta que anida en los intersticios de los relatos de Satō Haruo, particularmente en dos de ellos, que parecen alzarse en esta colección como una realidad deseada y el espejo de su imagen deformada. Si en “Una hermosa ciudad” la idea es crear una utopía independiente, protegida del ethos que regula nuestra realidad consensuada, cuya administración dependería de algo tan sutil como la imaginación artística, en “Crónica de Nonchalant” Satō decide internarse en una distopía —posiblemente inspirada en Metrópolis (1927), como explica muy bien el excelente prólogo de Pau Pitarch— que se adelanta a las visiones catastróficas de J. G. Ballard y muy especialmente a su novela Rascacielos (1975): a cada planta le corresponde una clase social propia, lo que entre muchas otras lecturas entre líneas sugiere la existencia de una jerarquía muy particular en su pináculo. Hay pasajes en este relato que resultan proféticos, teniendo en cuenta que se escribió hace prácticamente un siglo: “Hoy, con motivo del primer aniversario de XXXX (no sabía de qué se trataba), se celebrará un día de caridad. Los miembros de las clases altas renunciarán durante medio día a su privilegio de pasear en favor de aquellos de las clases bajas que están privados de aire y luz solar, ofreciéndoles así acceso a su circuito automovilístico y de caminata. Esta tarde se suspenderán todos los medios de transporte de la superficie, de manera que también aquellos pertenecientes a clases sin medios de movilidad puedan circular por nuestras calles sin ningún peligro.” Una advertencia inquietante se deja sentir en la alegoría de Satō Haruo: quienes llevan demasiado tiempo en la oscuridad se encuentran perdidos y afectados por el contacto con la luz. Para ellos, la claridad repentina no representa ninguna libertad, sino una forma abstracta del peligro.

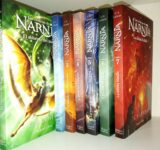

Descenso a Egipto y otros relatos inquietantes. Algernon Blackwood (Valdemar)

Siendo uno de los maestros indiscutibles del relato de terror —aunque más bien fue un creador de atmósferas extrañas—, Algernon Blackwood (1869-1951) es posiblemente el autor al que más daño ha hecho la falta de sutileza de la novela y el cuento de terror modernos. Basta como ejemplo un relato verdaderamente magistral —un envés de La vuelta de tuerca de James, publicado en 1898—, titulado “Los condenados” (1914), para comprobarlo. Dos hermanos acuden a visitar a una amiga que ha quedado viuda en una inmensa casa llamada Las Torres, pero pronto intuyen una presencia oscura en el lugar, una sombra que vigila desde los retratos, tras los espejos, en los pliegues de las cortinas. Es evidente que esa sombra es una manifestación maligna, pero elude mostrarse cuanto más cerca parece de manifestarse, reanudando el juego de las persecuciones. ¿Dónde está el efecto inquietante de este cuento, que posiblemente influyó en “Casa tomada” (1946) de Julio Cortázar? En la espera. Toda su tensión se localiza en lo que no se dice, en el anuncio por cumplirse de una expectativa: un “algo siempre a punto de ocurrir” que sortea a los hermanos tanto como al lector, pero que produce esa clase de sensación incómoda que sólo se despierta mediante la sugerencia, y que muchos relatos actuales ni siquiera alcanzan con su profusión de párrafos telegráficos y adjetivos epatantes.

Para disfrutar de Algernon Blackwood no hace falta tener el salón forrado de caoba negra ni una chimenea a los pies, pero ayuda situarse mentalmente en un lugar así. Su manera de escribir pertenece a un mundo en el que siempre hace frío pero, centelleando frente al fuego, sobre la mesita junto al libro corre el coñac. Es, con Stevenson, Machen, Dunsany, los dos James (Henry y M. R.) y M. P. Shiel, uno de los grandes modificadores ambientales que la literatura de misterio ha conocido. Sus relatos son un invierno londinense con los adoquines iluminados por una mezcla de gas y de lluvias recientes, incluso en aquellos relatos que Blackwood sitúa en Canadá. ¿Y Egipto? Yo creo que no hay un Egipto como el suyo, y la mejor prueba de ello es el relato que da título a la colección (estoy hablando de relatos cuando en verdad se trata de novelas cortas, pero para entendernos): “Descenso a Egipto” es una maravillosa recreación de un misterio muy antiguo con toda la poesía que Blackwood es capaz de arrancar a un momento crepuscular. El viaje a la tierra bañada por el Nilo no se produce aquí por los medios convencionales, sino a través de un canto sagrado que un egiptólogo ha logrado reconstruir, y que es capaz de trasladar el alma de quien lo escucha al Egipto de los faraones. Un amigo del narrador se interna en ese pasado de tal modo que en el tiempo presente es un hombre carente de espíritu, una especie de autómata sobre el que la existencia (supuestamente) real se desliza sin dejar ninguna huella. ¿La sensación de terror? Una vez más, en todos los efectos atmosféricos que Blackwood es capaz de aplicar a lo que para un autor menos hábil hubiera resultado en una lámina muerta:

«George Isley no existe. Y ese descubrimiento, si uno lo logra hacer, ni tan siquiera le hará estremecerse por la extrañeza de la experiencia, porque el exterior es tan sumamente agradable… El George Isley de hoy es una imagen sin significado que seduce simplemente por el armonioso colorido en una apariencia inofensiva. Se mueve encubierto en el pequeño mundo de la sociedad en la que nació, seguro en una conducta que gracias al hábito se ha convertido en un acto reflejo. Nadie lo adivina; es decir, nadie a excepción de los pocos que lo conocimos a una temprana edad. Y la existencia nómada de George ha esparcido a estos conocidos por todo el mundo, y estos han olvidado cómo era. De hecho, ha perfeccionado tanto los modales del hombre común en boga que ninguna mujer en su “escenario” es consciente de que aquel sujeto difiere del tipo de hombre al que ella está acostumbrada. Devuelve los cumplidos empleando el lenguaje aceptado en el libro de buenas maneras, habla de motores, golf y juegos de la forma normativa dentro de su mundo particular. Es un autómata perfecto y admirable. No es nada. Es una carcasa humana.»

De los restantes cuentos de esta antología se puede decir lo mismo que de estas dos fantásticas —en todos los sentidos de la palabra— novelas cortas. Aquí, la atmósfera lo domina todo, y de esa atmósfera surge una poesía que por instantes alcanza una coloración surreal. De algunos de los cuentos escogidos por Valdemar para esta antología, que Blackwood recogió en su colección Incredible Adventures (1914) —un título que señala el protagonismo de la ambientación, por encima de la idea de un terror convencional—, Lovecraft, en las páginas de El horror sobrenatural en la literatura (1927), dijo lo siguiente: “Algunos de los mejores relatos de Blackwood están aquí, guiando a la fantasía hacia ritos salvajes en colinas ensombrecidas, hacia escenas secretas y terribles que se esconden tras las apariencias, y hacia inimaginables criptas de misterio por debajo de las arenas y pirámides de Egipto. Casi no se les puede llamar cuentos, sino estudios de impresiones evanescentes y fragmentos de sueños apenas recordados. En todos ellos el argumento tiene escasa importancia, y la atmósfera reina sin límites.” Nada con lo que un lector de Algernon Blackwood no pueda estar de acuerdo. Y una vez dicho esto, ¿qué más se puede decir?