¿Cómo nombrar a quien eligió no ser nombrada como mujer? La pregunta se impone desde el inicio al hablar de Violet Paget, más conocida —y durante toda su vida reconocida— como Vernon Lee. En los últimos años, campañas como Reclaim her name han buscado devolver a las escritoras sus nombres de pila, borrados por la tradición editorial o por la censura. Sin embargo, en el caso de Lee, la cuestión se complica: ¿hacer justicia es restituirle el nombre que rechazó, o es, en cambio, respetar la decisión de firmar siempre con otro? Sus amistades la llamaban “Vernie”; su obra entera se publicó bajo esa máscara; y ella misma cultivó con tenacidad el enigma de un nombre masculino que fue, más que un seudónimo, una identidad. Tal vez Violet y Vernon no sean dos nombres en disputa, sino los dos rostros de una misma voz que nunca quiso ser una sola cosa.

La escena que mejor resume su pensamiento ocurre en Florencia, en el verano de 1902. Dos mujeres recorren las salas de los Uffizi. Una, de complexión robusta, toma notas sobre el ángulo de un torso, la curva de un gesto, la vibración que desprende un Botticelli. La otra escucha lo que ocurre en su propio cuerpo: la tensión de los músculos, el cambio de la respiración, la emoción física ante la pintura. Son Violet Paget y Clementina “Kit” Anstruther-Thomson, pareja sentimental y cómplices intelectuales. Juntas conciben una idea revolucionaria: que el arte no solo se piensa, sino que también se siente; que la belleza es una experiencia que atraviesa la carne y anticipa lo que hoy llamaríamos neuroestética.

Ese modo de entender la vida impregnó toda la obra de Violet Paget, cosmopolita de nacimiento y espíritu. Nació en Francia, creció entre Inglaterra y Alemania, y eligió Florencia como patria definitiva. Allí escribió más de cuarenta libros —ensayos, crítica, relatos góticos, teatro, poesía, cartas y diarios— y trabó amistad con figuras como Henry James, Bernard Shaw, Edith Wharton, Oscar Wilde, Rilke o Mary Cassatt. John Singer Sargent incluso la retrató, inmortalizando en lienzo esa mirada intensa y algo inquietante que James definió como “misteriosa, inteligente y peligrosa”.

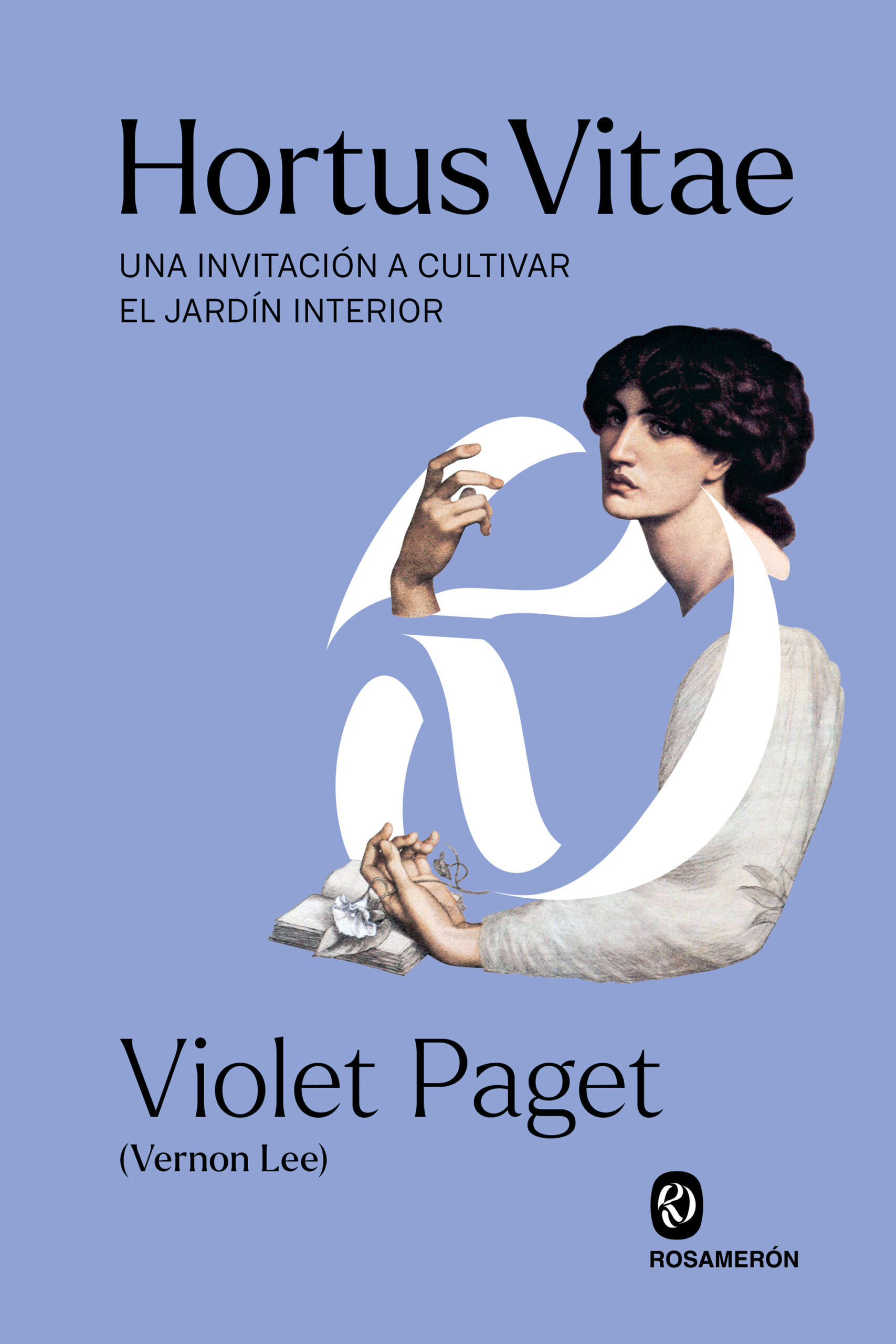

Sin embargo, lo que ella consideraba central —su pensamiento estético, su filosofía del arte como forma de vida— quedó sepultado durante décadas bajo lo que para ella era secundario: los relatos de fantasmas, que aún hoy siguen siendo lo más conocido en el ámbito hispano. El destino la condenó a ser recordada por lo accesorio, mientras lo esencial quedaba en la sombra. Por eso la reciente publicación en español de Hortus Vitae en Rosamerón es más que una novedad editorial: es un acto de justicia. Bajo el elocuente subtítulo Cómo cultivar tu jardín interior, este libro despliega su ambición mayor: devolver al arte la intensidad ética y vital que el esteticismo de su época había diluido en ornamento. Para Lee, mirar un cuadro, escuchar una melodía o leer un poema era aprender a vivir con mayor conciencia y profundidad.

Detrás del seudónimo masculino se escondía una estrategia y un desafío. Muy joven, había comprobado que sus ensayos firmados como Violet pasaban inadvertidos. Cuando adoptó el nombre de Vernon Lee, la prensa cayó rendida: “El señor Lee ha escrito uno de los libros más fascinantes que hemos tenido la fortuna de leer”, celebraban los periódicos. Lo que empezó como un ardid se transformó en una declaración contra las fronteras de género victorianas. En tiempos en que Oscar Wilde era condenado y su maestro Walter Pater expulsado de Oxford por su homosexualidad, Lee vivió su lesbianismo con discreción, pero sin negarlo, y defendió causas incómodas: el sufragio femenino, el pacifismo en plena Gran Guerra, la protección de los animales. Cada una de esas posiciones la convirtió en una figura tan incómoda como fascinante.

Quizá por eso su pensamiento estético fue recibido con desdén: no porque careciera de valor, sino porque llegaba de una mujer, lesbiana, cosmopolita y radical que se atrevía a hablar del arte con la misma seriedad que los hombres de su tiempo. Lo que entonces la volvió invisible es hoy lo que la hace imprescindible. Leer a Vernon Lee —o a Violet Paget, o a esa fusión irrepetible de ambas— es aceptar la invitación a pensar que el arte no es adorno, sino fuerza transformadora; que la belleza importa porque nos cambia; que, en definitiva, la vida puede ser, como sugiere el título de su libro, un jardín que se cultiva con sensibilidad y ética.

Más de un siglo después, la pregunta inicial sigue abierta. ¿Devolverle su nombre de pila es justicia, o es traición a su decisión? ¿Respetar su seudónimo es reconocer su libertad, o perpetuar el borrado de las mujeres? Tal vez la respuesta esté en no elegir, en dejar que ambos nombres coexistan como las dos mitades de un mismo gesto de resistencia. Violet Paget y Vernon Lee: dos nombres, una sola vida, y la certeza de que el arte, cuando importa de verdad, siempre es cuestión de vida.

Francisco M. Soria