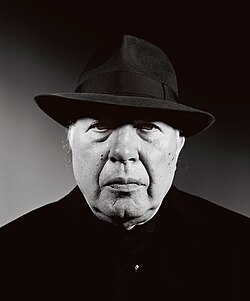

Avanzamos en la lectura mientras remodelamos el aluvión de citas, la tormenta de alusiones, los mecanismos de supervivencia de la conciencia en su búsqueda de significados a través de lo nombrado. No en vano, los libros de Imre Kertész (Budapest, 1929-2016), a punto de cumplirse el centenario de su nacimiento, siguen apelando ininterrumpidamente a estados de atención truncados.

Seguimos leyendo su primera novela Sin destino (1975), casi cincuenta años después de haber sido editada, como un relato involuntario, en el que la voz narrativa no coincide con la del narrador, sino con la de alguien que se obstina en recordar lo que los demás olvidan: «Yo tenía un poco de sueño esa mañana, debido a la alarma aérea de anoche, y a lo mejor no me acuerdo bien». Cincuenta años después de haber sido editadas, las progresivas revelaciones se integran en la investigación ininterrumpida que emerge de las consideraciones del perplejo protagonista: «No sabía por dónde ir y sólo recuerdo que me entraron ganas de reír, debido a la sensación de estar participando en una obra de teatro sin sentido».

A pesar de las interrupciones del significado, una férrea linealidad prevalece en la excepcionalidad de haber sobrevivido a los campos de concentración nazis para contarlo, aunque «puedo asegurar», admite el interlocutor, «que la espera no conduce a la alegría». A su vez, los pasajes de la crónica La última posada (2014) surgen distorsionados, azotados por las cronologías: nunca un lugar pastoral al que acudir, suponen un cúmulo de lugares invisibles y ojos que los miran: «No tenemos un asidero y aun así escribimos como si lo hubiera o como si a pesar de todo existieran el punto de vista sub specie aeternitatis, la perspectiva divina o lo eternamente humano».

En la que fuera su última obra, publicada hace una década, el relator húngaro intenta respetar, dentro de las libertades de la imaginación, los ritmos creados por la repetición de lo inverosímil: «Algunos piensan que su locura no les viene dada por fuerzas externas, sino que proviene de su propia alma: ahí empieza el mal irreparable». Cuanto más releemos a Kertész, más necesaria se nos vuelve su literatura, a medida que los motivos cobran significado con cada nueva relectura. En pocas producciones escritas sentimos con tanta fuerza que cada uno de sus volúmenes es, literalmente, una invitación a entrar en la mente ajena de alguien parecido a nosotros mismos.

Una reivindicación de la incertidumbre

Un adolescente sobrevive a las cámaras de gas. Su relato procede con una intimidad unidireccional que nos implica, indirectamente: «Así continuamos hacia delante, atravesando plazas y patios, por caminos rodeados de alambres, hasta que al final ya todo se me hizo confuso y caótico y no supe siquiera donde estaba». La infortunada colección de calamidades de la saga Sin destino nos recuerda la alteridad de la lírica, sus libertades territoriales, sus descarnadas invisibilidades: «Ese aburrimiento y esa espera son las impresiones que mejor definen, al menos para mí, la situación en Auschwitz».

En Sin destino se entrelaza una defensa de la perplejidad: lo que creemos saber, ¿nos sirve de algo? Lo que hemos decidido ignorar, ¿nos favorece, cuando todo se nos vuelve en contra? El creador, suplente del autor, suspende su línea de pensamiento, buscando orientarse en los lugares de su desolación: «Me vi rodeado de personas que me miraban incrédulos, con asombro, y eso me molestaba: no quería que sintieran pena por mí». Una reivindicación de la incertidumbre, tan necesaria como procedente medio siglo después de haber sido elucubrada se despliega en una crónica paradójicamente esperanzadora, que nos desarma con la certeza de haber sido salvados, inexorablemente: «Yo estaba, por supuesto, muy contento de que fuéramos libres, pero no podía evitar pensar que no teníamos sopa».

La afabilidad de lo conocido

Cambia el veredicto cuando se lo contempla desde diferentes perspectivas o desde diferentes contextos, todos ellos incompletos. Lo que suena prometedor en primera instancia resulta aciago, en retrospectiva: «El deseo de la justicia social ha creado las injusticias sociales más graves en el mundo, y la ocupación en el destino del otro ha llevado a los asesinatos en masa más espantosos». Una década después de haber sido editados, estos intercambios expansivos no sólo revelan matices, sino que desvelan desafíos en su forma menos letal, cuando son apenas una entelequia: «Las masas necesitan una escala de valores, porque de lo contrario son ellas las que crean sus valores y ¡ay entonces de este mundo!».

En La última posada, el hilo de la lucidez elabora gradualmente sus muchas ilaciones para revelar la red de mitos en los que nos encontramos inevitablemente enredados, a merced de las falsedades y embelecos de la actualidad: «He acabado un libro. Los dioses hacen las maletas: ¿no querrán dejarme solo». Este (re)sentimiento que todo lo permea —la aguda contemporaneidad de una experiencia que osa traspasar la afabilidad de lo conocido— asume toda la calidez de una incómoda certeza: «Es madrugada. El ordenador indica las cuatro y media. No duermo, como si yo fuese la conciencia del mundo».

Una interminable imprecación

El año que viene se cumplirá medio siglo de la primera edición de Sin Destino, y su lectura nos sigue provocando un malestar idéntico a sí mismo: ¿cómo orientarnos en el interior de una interminable imprecación? Inexorablemente avanza este imperativo desesperado sobre la esperanza de que el cuento de hadas que nos contamos venga a rescatarnos. Hoy sabemos que lo que nos espera es la pesadilla. Tal vez por ello, el periplo del protagonista de esta saga sobre el Holocausto, que comienza con un contratiempo, culmina con una extraña bendición: «Incluso allá, al lado de las chimeneas había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad».

Finalmente, las entradas del diario La última posada, diez años después de haber sido escritas, se siguen ocupando de ese raro legado que pasa de los herederos a los antepasados (como si el pasado nos protegiera del presente): «¿Es importante que la verdad se manifieste? ¿Por qué? ¿Qué es la verdad?». La indisposición avanza a favor de un descanso que no implica posibilidades de recuperación: «Siempre he tenido una vida secreta, y siempre ha sido la verdadera».

En 2024 celebramos el 95 aniversario del nacimiento del escritor galardonado con el Premio Nobel de 2002. Para rememorarlo en nuestro idioma, regresamos a la traducción de Judith Xantus, revisada por Adan Kovacsis en el caso de la primera, versión íntegra del propio Kovacsis, en la última. Su lectura nos sigue arrastrando, abandonados al placer de sus giros y corrientes, incidencias y coincidencias, sus múltiples capas, hasta plasmar y superar nuestros más recientes traumas.

Gracias a la editorial Acantilando hemos podido experimentar de primera mano una escritura que se complace en evocar la eternidad de lo externo para transmitir los deseos y frustraciones de la interioridad de una voz que se empodera para plasmar la ira o la impotencia y el resentimiento autodestructivo de la opresión, con la promesa de que, cuando estamos abatidos por el hambre, la violencia o el dolor, siempre es posible alcanzar la redención, al menos a través de la palabra escrita.

José de María Romero Barea

@ fotografía: Imre Kertész por Oliver Mark, Berlín, 2005