A lo largo de doce campanadas, Lorenzo Luengo nos dejará algunas recomendaciones de lecturas inquietantes para llegar —y salir— sanos y salvos de la noche de las calabazas.

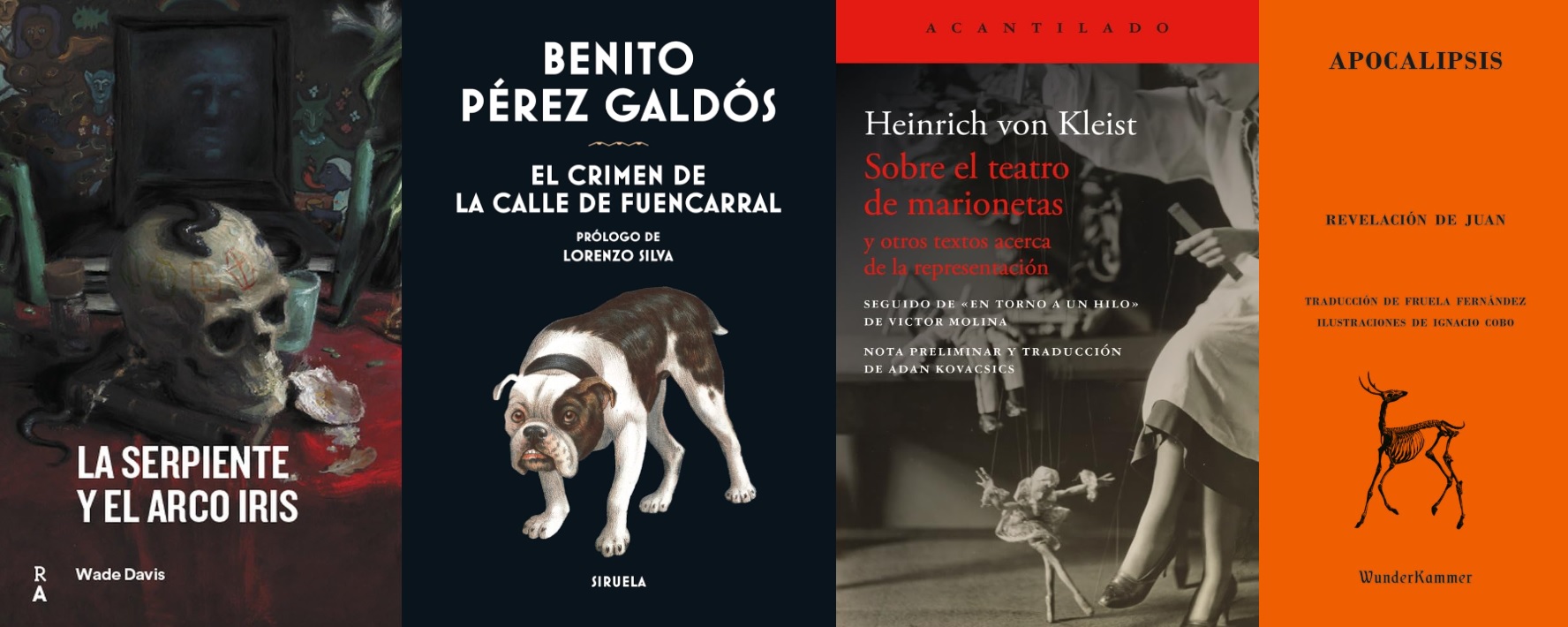

La serpiente y el arco iris. Wade Davis (Reediciones Anómalas)

Como todo niño que se precie, yo también me aficioné —de hecho a muy temprana edad— al misterioso asunto de los zombis. Primero fue con la emisión de la película Yo anduve con un zombi, de Jacques Tourneur, de la que siempre recordaré a aquel negro de dos metros con los ojos en blanco plantado entre los maizales, las sombras cortadas, y el estribillo de una inquietante melodía cantada con el acento local de Trinidad y Tobago: Shame and sorrow for the family. Lo recuerdo tan bien como una frase del ritual mágico que servía para convertir a un muerto en el esclavo de algún mago haitiano, “la muñeca juju tiene bwanga”, que encontré, aproximadamente sobre las mismas fechas, en un libro que hablaba del verdadero culto vudú: cuando la muñeca de la que el hechicero se servía para iniciar el ritual mostraba síntomas de estar viva, entonces el muerto se encontraba en condiciones de abandonar su tumba. Yo anduve con un zombi se inspiraba, por cierto, en Jane Eyre, y los zombis estaban todavía muy lejos de los corredores de la saga 28 y del arrastrar de pies de los resucitados de Romero, aunque yo al menos nunca dejaré de ver una película de zombis (buena o mala) independientemente de la velocidad a la que se muevan sus cadáveres. Después llegaron las películas —a Ossorio, Grau y Fulci los conocí después— aterradoras de verdad: me refiero a Los creyentes (1987), de John Schlesinger y, naturalmente, La serpiente y el arco iris (1988), de Wes Craven.

El concepto de ambas películas tiene muy poco que ver con la idea de que el zombi es como un vampiro acelerado (o ralentizado, en general depende mucho del año de rodaje) que persigue a su víctima para comérsela cruda. Su inspiración —en el caso de Los creyentes sin acreditaciones— se encuentra en los estudios que el antropólogo Wade Davis llevó a cabo en Haití entre 1982 y 1984. Para quienes, en 1985, ya creían conocerlo todo sobre los zombis tras las sucesivas reencarnaciones e imitaciones del éxito de Romero, el subtítulo de la primera edición del libro debió de abrirles una puerta a un territorio inverosímil: “El increíble viaje de un científico de Harvard al mundo de las sociedades secretas del vudú, los zombis y la magia haitiana.” En España se publicó dos años más tarde, aunque el título que alguien se sacó de la chistera durante el proceso editorial más bien saludaba al lector con un encogimiento de hombros: El enigma zombi. Un viaje alucinante al corazón del vudú. El “enigma zombi” y el “viaje alucinante” decían muy poco, a decir verdad, acerca de aquel vudú sin corazón que había conocido Wade Davis. Su viaje tuvo un preámbulo en un apartamento de Manhattan en el que una “mujer alta” —como las brujas de Yeats— dio a conocer a Davis una serie de historias escalofriantes sobre muertos regresados a la vida. Después le entregó un sobre, que contenía “dinero, un pasaje de avión y una foto Polaroid, un retrato deteriorado de una persona negra: abajo se leía «Clairvius Narcissus» (…) Miré el billete de avión. Tenía una semana de plazo para empezar a articular una explicación científica y una línea de trabajo que fuera consistente con los escasos datos que poseía.” Lo que Davis descubrió en Haití ya forma parte de los mitos sobre el vudú y su etiología: los zombis despertaban a la vida no porque realmente hubieran muerto de antemano, sino por haber tomado en algún momento anterior a su muerte aparente un polvillo blanco capaz de dejar a un individuo en un estado similar al coma. Lo interesante, sin embargo, es la forma en que Davis desarrolla sus pesquisas, las veces que su vida parece a punto de toparse con un terrible final, y sus nada agradables encuentros con los bokor, los hechiceros que extraían (¿extraen?) de la datura el alucinógeno que llevaba a los hombres a la muerte y los devolvía de nuevo (sin voluntad y sin memoria) a este lado de las sombras. “Esto es precisamente lo que recuerda Clarivius Narcisse”, escribe Davis, a punto ya de desconfiar de su cordura. “En un momento, estaba flotando sobre su tumba cuando una voz lo llamó y lo hizo bajar. Pero en su caso, la voz no pertenecía a un ser querido, y el cuerpo al cual volvió no estaba tendido en la cama de un hospital, sino dentro de un ataúd. Y lo peor estaba por llegar.” No sin motivo, recordé al leerlo un pasaje del Apocalipsis, en el que una voz que resonó por los cielos despertaba a un par de muertos. La voz pertenecía a Dios, y lo que dijo fue: “Subid aquí”. Los muertos, entonces, obedecieron, y el mundo entero —que lo escuchó y que lo vio— se llenó súbitamente de pavor. Sensación, dicho sea de paso, con la que no tardarán en familiarizarse los lectores que se atrevan a descender al mundo mítico de La serpiente y el arco iris. Uno entiende enseguida que el polvillo es el causante de todas esas muertes provisionales que convierten a un individuo en el esclavo desmemoriado del bokor, pero hay algo en el relato de Davis que parece que se nos oculta, la duda de si entre los muertos que regresan a la vida no hay alguno para los que nuestra ciencia no ha sido capaz de encontrar explicación.

La joven vampira. J. H. Rosny Ainé (Aristas Martínez)

Joseph-Henry-Honoré fue el mayor de los hermanos Rosny, autores de más de cien obras de fantasía —en especial J. H., que se encargó de la mayoría de ellas—que abarcan desde la ciencia-ficción hasta un género propio que podríamos llamar “romance paleohistórico”, con el que obtuvieron sus mayores éxitos. Solían publicar por entregas en la revista Je sais tout, que había sido concebida para dar a conocer los avances científicos del momento y divulgar un poco de cultura general. Como sucedería más tarde en Estados Unidos con las revistas destinadas a adolescentes (Weird Tales, Astounding Stories y tantas otras luminarias de la era del pulp), que pusieron en el escaparate el talento de genios como Virgil Finlay, las ilustraciones que acompañaban a los adictivos seriales de los hermanos Rosny tuvieron un público propio, fascinado por aquellas imágenes que impresionaban por su realismo y su crudeza, arte en el que Marcel Lecoultre llegó a ser un experto. La inmensa obra de los hermanos Rosny, no obstante, tuvo la maldición que suele estar asociada al éxito desproporcionado de un libro que eclipsa a todos los demás de su autor: en el caso de los Rosny ese libro fue La guerra del fuego (1911), que setenta años más tarde sería llevada al cine por Jean-Jacques Annaud, tras una primera adaptación —en 1915— que sirvió a los espectadores una versión acelerada de la historia en dieciséis minutos. Ese éxito ha privado a los Rosny de tener un reconocimiento mayor, y es una lástima, porque algunas de sus obras —por lo menos las que yo leí cuando era niño— están a la altura de cualquiera de los romances científicos que firmaron autores incuestionados en su condición de clásicos como H. G. Wells, Jules Verne o Arthur Conan Doyle. Hablando de Doyle, hay un interesante caso de sincronicidad entre una de mis novelas favoritas del mayor de los Rosny, La force mystérieuse, que fue publicada por entregas en Je sais tout entre los meses de enero y mayo de 1913, y The Poison Belt, de Conan Doyle, traducida en Valdemar como La zona ponzoñosa, y publicada originalmente en Strand Magazine entre mayo y julio de 1913. La premisa —los efectos que tiene el paso de un cometa sobre la atmósfera terrestre y, por tanto, sobre toda la vida en la tierra— es prácticamente la misma en ambas novelas, aunque el desarrollo es mucho más aterrador y deprimente en la novela de Rosny que en la de Doyle. Es posible que Doyle, que dominaba el francés, hubiera leído la primera entrega de La force mystérieuse y decidiera llevarse al profesor Challenger a ese territorio envenenado de la zona ponzoñosa, independientemente de lo que el mayor de los Rosny hubiera decidido hacer con sus propios personajes. Lo curioso es que terminó siendo Rosny el que se vio en la obligación de avisar a sus lectores de que el primero en publicar una novela con esa línea argumental —que más tarde se convertiría casi en un lugar común del cine de suspense y terror: recordemos la maravillosa Night of the Comet de Thom Eberhardt (1984), Meteor (1979), de Ronald Neame, o, por rizar un poco el rizo, Melancholia, de Lars von Trier (2011)— fue él.

Entre las novelas que mejor recuerdo de Rosny, Un autre monde (1895) es la que me gustaría ver reeditada en español, si acaso fue traducida alguna vez. Sin ser una alegoría ni una parábola, se puede leer por igual como una reivindicación de la fantasía o como una defensa de la postura eluardiana de que muchos otros mundos ignorados existen escondidos en el nuestro, aunque Rosny, con su mentalidad científica, espera de la ciencia (inútilmente, dicho sea de paso) la ocasión de demostrarlo. La trama de la novela es muy sencilla: cuenta la vida de un niño que puede percibir a su alrededor (o sea, al lado de cualquiera de nosotros) la presencia de unas entidades luminosas que nadie más es capaz de ver, y que ya de adulto se obstina en convencer a un científico de que aquello que asegura que flota en una especie de vida suspendida está ahí, vigilando nuestros actos. Pero mientras espero (sentado) a que un editor se decida a traducir Un autre monde, por lo menos puedo invitar a los lectores a que vayan tomándole la medida al mayor de los Rosny con esta entretenida novela que Aristas Martínez ha tenido el buen gusto de publicar. La joven vampira (1911), una novela fantástica a la manera de Rosny Ainé, no es un relato de vampiros al uso. Su protagonista no es Carmilla, ni es tampoco la madre de todas las vampiras modernas, la melancólica Lenore. Y su maldición no proviene de un mordisco, aunque tenga mucho que ver con la sangre. Evelyn Grovedale, su protagonista, es vampira como podría ser daltónica. El mal que la aflige está causado por una enfermedad hereditaria que le hace alimentarse de sangre, aunque su forma de conseguirla es bastante particular: le basta con tener cerca a una víctima y acercarle los labios a la piel. Tratándose de una enfermedad y no de un fenómeno sobrenatural, se impone una solución científica, que llegará de la mano de un neurólogo sumamente antipático llamado Percy Coleman. Naturalmente, no faltan ni los enfermos cada vez más pálidos ni las sensaciones de ultratumba (Evelyn, “objetivamente muerta”, se da perfecta cuenta de que “los recuerdos que encuentra en ese cuerpo, los recuerdos de antes de su llegada, no son suyos”, y que por tanto algo le ha sucedido cuando se manifestó su mal que la ha desdoblado en una nueva Evelyn), y ya el hecho de ver cómo la novela le va buscando las cosquillas al argumento convencional del vampiro para jugar a otra cosa es suficiente para crear en el lector un interés añadido, una segunda corriente de atención paralela a eso que llamamos “estar en vilo”. El libro es muy breve y, aun así, se las ingenia para producir la sensación de que ocurren más cosas de las que parece que puede dar de sí su limitada extensión, y precisamente por esa tensión que Rosny ha sido capaz de desarrollar entre brevedad espacial y movimientos argumentales, cuanto menos detalles se cuenten mejor. Sea como sea, Evelyn merece un lugar de honor entre los vampiros más atípicos y memorables de un nuevo tipo de ultratumba, y si no la sitúo en lo alto del escalafón es porque ese privilegio le corresponde a Nadja, de André Breton (1928) y, por volver con los rizos complicados, a Judas, ou le vampire surréaliste, del sacerdote satanista Ernest de Gengenbach (1949). Otra de esas obras que por su interés y su rareza hace tiempo que debería encontrarse entre nosotros.

Las casas de los rusos. Robert Aickman (Atalanta)

No es ningún secreto que Robert Aickman (1914-1981) fue un apasionado defensor del medio ambiente. Escribió un par de tratados sobre el tema y parece ser que fundó una asociación relacionada con la protección de los ríos. Pero Aickman, a diferencia de la mayoría de ambientalistas, no legó para el futuro un retrato de nuestra pobre Gaia envenenada por los vertidos industriales, sino siete libros de relatos que él mismo describía como “historias de lo extraño.” Por cierto, cuánto me alegra que Aickman hiciera por su cuenta esa precisión. Como autor de relatos de género, categoría en la que se le suele situar, Aickman es una auténtica rareza, y no resulta fácil clasificarlo: en el mejor de los casos, sus relatos son al género de fantasía, misterio y terror lo que El proceso de Kafka es a las novelas de Perry Mason, y hasta podríamos decir que constituyen un ejemplo de literatura realista llevada al extremo en su empeño de no eludir el bosque de lo irracional y lo inconsciente, que a fin de cuentas dan su propio sesgo al punto de vista desde el cual contemplamos el mundo. De hecho, y pese al protagonismo que concede a algunos aparecidos —el fantasma de La tolvanera, el amable niñito de Las casas de los rusos, y los propios rusos que asoman en las casas—, sólo podríamos considerar a Aickman un autor de relatos fantásticos si aceptásemos que los logros de la sociedad humana son una proyección psíquica, una creación artificial del hombre que a lo largo de los siglos ha ido propagándose por el espacio natural del ámbito salvaje y ha enjaulado al animal que llevamos dentro. Merece la pena observar atentamente los pequeños detalles de estos relatos, porque sólo así repararemos en que el asombro que Aickman siente hacia las estructuras y organizaciones concebidas para dominar y contener el empuje de la naturaleza —él, que en sus fotografías aparece como el más circunspecto y civilizado de los hombres— procede precisamente del hecho de que ellas son lo realmente extraño en el universo de lo natural, el elemento diferenciador que sólo con su contacto convierte naturaleza e instinto en una perturbación y una peligrosa paradoja, al hombre en un desconocido y en una amenaza para el hombre. No, ninguna duda en esto: Aickman no es un autor estrictamente de relatos fantásticos; pero, en una larga historia que cuenta con inolvidables maravillas, ha escrito los que pueden considerarse entre los más grandes relatos fantásticos que tenemos la suerte de leer, aunque lo ha hecho de un modo tan especial que, sólo al terminar con cualquiera de sus cuentos, el lector arrancado súbitamente de su propia realidad tarda todavía en darse cuenta de esa mano invisible que parece que se le ha posado sobre el hombro. Su cualidad secreta está en el efecto retardado, como en ese relato suyo (“Ravissante”) en el que una misteriosa y taimada mujer llamada simplemente madame A., al ver el asombro que despierta en su visitante la escultura en mármol de una mujer embarazada, se limita a decir: “Mais oui —al percatarse de que era incapaz de apartar la mirada de la figura—. C’est la naissance d’un succube.” Los relatos de Aickman suponen siempre el nacimiento de algo nuevo, pero nunca sabemos exactamente qué.

El crimen de la calle de Fuencarral. Benito Pérez Galdós (Siruela)

A pesar de que el propio Galdós desestima la intromisión de “lo maravilloso” (que aquí equivaldría a lo fantástico) en lo que pretende ser la reconstrucción en falso directo de un crimen real, no puedo dejar de traer a esta biblioteca provisoria una obra que se lee como una historia de terror. Obviamente no hablo del terror, vinculado a lo daimónico, que concierne a eso “maravilloso” que Galdós observaba de reojo, sino del que prolifera en el bosque urbano, con su frecuente chabacanería, su (sólo a veces) sutileza y su inevitable estupidez. El asesinato de Luciana Borcino a manos de su sirvienta, Higinia Balaguer, fue una chapuza, y seguramente se podría haber resuelto con mucha más premura —¿y quizá mejor?— de no haber aparecido en escena una serie de figurantes, algunos con apellidos reconocibles, y más de un periodista con intereses en revolver las aguas del río popular. El caso es que Galdós vio que en aquel contubernio que mezclaba política, crimen sensacionalista y prensa con ganas de mover algunas sillas había un material perfecto para escribir una crónica (publicada por entregas en el diario La Prensa de Buenos Aires, para el que trabajaba como corresponsal), que sin embargo quedó incompleta: motivo que hace tan pertinente como necesaria una crónica añadida, que en esta edición viene de la mano más que sabia en estos trances del crimen novelado de Lorenzo Silva, autor de un prólogo excelente en el que se recoge lo que Galdós dejó por escribir. La muerte por garrote vil de Higinia Balaguer, el 19 de julio de 1890, ante veinte mil personas (en una ciudad, la Villa y Corte de Madrid, que por entonces no llegaba a los 500.000 habitantes), cerró uno de los capítulos más memorables en la interminable novela criminal de nuestro país, aunque como bien dice Silva (y eso lo podemos aplicar a tantos crímenes de entonces y también, me temo, a buena parte de los más recientes: véase la larga huella del crimen en la Comunidad Valenciana y sus vecinas gimnesias) “defraudara las expectativas que muchos se hicieron de que la justicia se llevara a más inculpados por delante”. Por cierto, en honor al estilo de Galdós (que denostaba Valle-Inclán —admirador suyo— en una conocida obra de ficción, pero que incomprensiblemente siguen denostando todavía hoy entre algunos escritores, en principio, reales), citaré la originalísima frase con la que se detiene a explicar la aparición en “este sangriento drama” —descrito también como “este asunto tenebroso”— de “un sujeto desconocido, un alguien, una x, que el juez y la opinión repetían sin tener noticias de él”: Galdós compara la introducción de esa x en la enrevesada ecuación del crimen con el modo en que “el astrónomo Le Verrier descubrió el planeta Neptuno sin verle, por el puro cálculo y estudiando las desviaciones de las órbitas de los demás planetas”; así, dice, “el juez que en esta causa entiende debía presentir la existencia de un factor importante, que no figuraba entre los primeramente detenidos. Lo que era simple presunción o sospecha, parece que va hoy en camino de la certeza. Existe una personalidad, un elemento nuevo. En el estudio del mecanismo, digámoslo así, del crimen, se advirtió que faltaba una fuerza, sin la cual el equilibrio lógico no podía sustentarse. Era preciso descubrir esa fuerza, y a esto se han dirigido con actividad los trabajos de la justicia.” Esta correlación entre la arbitrariedad del gesto criminal y la precisa matemática que rige el desplazamiento de los planetas tiene algo poético y encantador, y entre otras cosas es una bella prueba de que en su mesa Galdós podía presentar algo más delicado que un plato de garbanzos.

Sobre el teatro de marionetas. Heinrich von Kleist (Acantilado)

Kleist (1777-1811) fue soldado vencido, romántico sujeto a un plan de vida, dramaturgo sin obra alguna representada en las tablas. Admiró a los españoles que se levantaron contra los franceses, y fundó un periódico que terminó por ser erradicado al dar cuenta de las derrotas y las meteduras de pata de Francia en territorio español. Acerca de su romanticismo, es uno de los genios más extraños en esa constelación suficientemente genial de la literatura alemana de su tiempo, pero su romance con la mujer junto a la que se suicidó, al parecer, era meramente intelectual; en cuanto a su “plan de vida”, nada menos romántico que adoptar la decisión que Kleist tomó a los veintiún años: escribiría un guión que debía seguir a rajatabla a lo largo de su existencia, una suerte de trampa sobre el papel en la que caerían el azar y las circunstancias no descritas en su proyecto vital. Estaba convencido de que con aquello —recordemos que se mató de un tiro— alcanzaría la felicidad.

Sus dramas los desconozco, pero sus relatos tiene ese grado de extrañeza que llena las piscinas y los vasos comunicantes donde se bañan la literatura alemana y centroeuropea, y que transmitieron al resto de Europa sus brazadas de flores enfermas. En este breve librito se mezclan ensayos y relatos por igual, aunque uno nunca puede estar seguro de cuál es el régimen regulador que para Kleist administra la extensión y localización de las fronteras extendidas entre un departamento y el otro. “Sobre la paulatina elaboración de los pensamientos al hablar” es, diría yo, un ensayo; pero Kleist lo plantea casi como un experimento, un ejercicio que habrá de dar lugar a un nuevo yo: reducir toda comunicación a un diálogo con uno mismo basado (a semejanza de la obra filosófica que Parménides, infructuosamente, tuvo la intención de escribir) en un continuo interrogante. Así, en lugar de hablar de lo que sabemos, Kleist plantea si lo ideal no sería preguntarnos en voz alta lo que no sabemos, y hablar hasta encontrar una respuesta. ¿Dónde estaría esa respuesta? En algún rincón del alma: “Porque no somos nosotros los que sabemos, sino que es fundamentalmente cierto estado nuestro el que sabe.” La mente abrumada de conocimientos falsos sería tan sólo un médium, una antena que señalaría a ese mundo platónico de conocimientos verdaderos que un habla en estado de trance es capaz de localizar.

En otras páginas, Kleist se introduce en un cuadro de Friedrich y descubre al hacerlo que en él falta el mar: justamente lo que protagoniza el cuadro cuando se le contempla desde la distancia, aparte del monje capuchino al que Kleist canaliza y del que se sirve para mirar esa terrible pintura desde dentro. “Nada”, dice Kleist, “nada puede ser más triste e incómodo que esta posición en el mundo: ser la única chispa vital en el amplio reino de la muerte, centro solitario en el círculo solitario.” Así que Kleist sale de los confines del cuadro y deja al capuchino tiritando ante esa mezcla de mar y cielo que es el fuego (para nosotros invisible, pero no para Kleist) de la Eternidad, y decide mirar los efectos de la pintura a través de las parejas que se citan ante él. Parejas, sí: como si el cuadro de Friedrich fuera un nuevo Árbol del Conocimiento.

Pero ninguno de sus relatos es capaz de despertar el escándalo interior del cuento que da título al librito. “Sobre el teatro de marionetas” es uno de los relatos más terroríficos jamás escritos, un logro que se debe a dos motivos: el primero, que Kleist lo escribe sin ser consciente de que se trata de un relato de terror; el segundo, que nosotros lo leemos, por tanto, completamente ajenos a que lo sea. En poco más de doce páginas convierte un diálogo en un parque público, durante el primer invierno del cambio de siglo (1801), en un angustioso descenso por el alma del hombre y del muñeco, en un viaje a través del infinito y en una nueva visión del paraíso que, al menos en un espacio tan escaso, ni siquiera Ligotti (un nombre que concita actualmente lo mejor y más logrado de lo que se ha dado en llamar “horror existencial”) ha sido capaz de igualar. Los giros de pensamiento que hay en esta sucesión de ideas

«(Mire usted al joven F…, cuando, haciendo de Paris, está entre las tres diosas y ofrece a Venus la manzana: el alma se le asienta incluso (es un espanto verlo) en el codo.

Tales desatinos —prosiguió a modo de conclusión— son inevitables desde que comimos del árbol del conocimiento. Pero el paraíso está cerrado a cal y canto y el querubín, a nuestras espaldas; hemos de emprender el viaje alrededor del mundo y ver si quizá por atrás en alguna parte vuelve a estar abierto.

Me reí. “Desde luego —pensé— el espíritu ni puede equivocarse allí donde no existe”)»

son para el oído interior —allí donde se asienta ese “cierto estado nuestro que sabe”— lo que las norias y las montañas rusas son para el sentido del vértigo. Los puntos estables en los que nos sostenemos para entender la lógica que rige el mundo de pronto desaparecen, se desdoblan en una dirección inesperada. Todo, no obstante, queda absolutamente clarificado cuando el relato llega a su final, pero al hacer pie en ese nuevo lugar nos damos cuenta de que ya hemos dejado de estar en el mundo que habíamos conocido un minuto atrás. El efecto es sumamente perturbador, pero se acepta con una sonrisa en los labios, con un agradecimiento confiado y el deseo de recuperar la sensación. Por otra parte, quizá lo más espeluznante de este relato, mirándolo desde una perspectiva diferente, es su aplastante y casi contradictoria naturalidad: todo esto parece que ha sido escrito, literalmente, con las manos metidas en los bolsillos.

Apocalipsis. Revelación de Juan (Wunderkammer)

He mencionado el Apocalipsis al hablar de serpientes y arco iris al principio de esta colección de campanadas y ahora me puedo detener en él para acabar. ¿Quién, que ame la literatura —y en especial la literatura surrealista—, no ha leído alguna vez el Apocalipsis de San Juan? Es una pena que la Biblia en general, considerada exclusivamente como libro religioso, ocupe un lugar testimonial en muchas estanterías, teniendo en cuenta que contiene algunos de los relatos más apasionantes —y al menos uno de los más encantadores: el Cantar de los Cantares— del mundo antiguo. De hecho, me he parado un momento a considerar cuál de ellos citar para dar una idea de toda su maravilla y su locura, y no puedo pensar sólo en uno. Es más fácil señalar los aburridos, como, por ejemplo (y diría que el único ejemplo), todo ese conjunto de reglas y advertencias para un pueblo que escapó de la esclavitud a manos de una saga de misteriosos faraones que ocupa buena parte del Pentateuco, aunque algunas de esas advertencias merece la pena leerlas por su condición rocambolesca y epatante (aunque nada que ver con las que encontré de niño leyendo, no sé ni por qué, El libro de Jomeini: eso lo dejo para los muy cafeteros). Tal vez por una cuestión de afinidades personales, o razones sentimentales, si tuviera que elegir una parte del Antiguo Testamento me quedaría con los dos libros de Samuel. Me costaría dejar de lado a Ezequiel, con sus visiones de naves espaciales, y a Rut, que llegó con su belleza intacta hasta Victor Hugo en uno de los más bellos poemas de La leyenda de los siglos (y de la poesía francesa en general), y a Daniel, que hizo de Freud para un rey salvaje y que por leer lo que una mano invisible había trazado en la alcoba de un monarca fue arrojado a un foso lleno de leones, pero como la mayoría de sus pasajes los recuerdo muy bien, preferiría quedarme con todo ese relato sanguinario de las hazañas de David, que recorre la monstruosidad y la belleza del corazón humano a través de la vulnerabilidad y la crudeza del amor apasionado. Eso en lo que se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Pero si tuviera que elegir sólo uno entre los libros de la Biblia, o, por no utilizar el argumento insustancial de las elecciones, si tuviera que señalar el que más veces he leído —y siempre con los ojos desorbitados, y siempre con esa desagradable sensación de que el mismo dedo de la mano cortada que vio Belsasar trazando unos signos imposibles en la pared hacía remolinos en mi espalda—, sin duda es el Apocalipsis de San Juan.

Fue admirado —con razón— por los surrealistas, que vieron en el poeta perseguido y escondido en las cuevas de Patmos a uno de sus más remotos antepasados. Influyó, posiblemente, en muchas de las visiones que durante siglos llenaron de terror los ojos y los labios de una larga familia de místicos tocados por la espada de Jesús, hombres y mujeres (sobre todo mujeres) con el cuerpo estragado por las llagas, como esa pobre Catalina Emmerick, ya nacida en el tiempo del Romanticismo alemán, que sufrió en su carne algunos de los destrozos que padeció aquel misterio clavado en una cruz. Sobre su autor, llamado simplemente Juan, o San Juan de Patmos, existen algunas controversias: algunos padres de la iglesia lo identificaron con Juan el Presbítero —cuya existencia sólo se dio a conocer a partir del siglo II, en un libro hoy desaparecido—, otros con Juan el Apóstol, que para un sector eclesiástico no tiene nada que ver con San Juan Evangelista, mientras que un sector contrario se opone a esa idea y no sólo identifica a San Juan Evangelista con Juan el Apóstol sino también con Juan el Presbítero, y por extensión con el desconocido de Patmos. Si así fuera, Juan (uno de los favoritos de Jesús —el “discípulo amado” que puso la cabeza en su pecho durante la última cena, y que le señaló a su madre desde la cruz para que lo recibiera como hijo—, y el más joven de los apóstoles) era un hombre de más de noventa años cuando escribió el Apocalipsis, al parecer medio ciego, y, según una tradición, sin salir de una cueva: incapacitado para escribir, fue dictando sus visiones a un joven que le servía de lazarillo. Esa imagen poderosa, la de un poeta anciano desterrado a las montañas y perseguido por su fe, con los ojos arremolinados por unas visiones que nadie podía ver más que él, serviría para crear sobre las lavas de nuestro inconsciente una barroca catedral de pesadilla que desde entonces todos hemos visitado alguna vez, aunque sea en sueños.

Acerca de lo que vio San Juan, todo ese grimorio de gárgolas puestas en pie y lanzadas contra los hombres de la tierra, por un lado es cierto que muchas de sus imágenes son préstamos de una larga tradición, que tuvo en Ezequiel a su mejor y más colorido profeta. Pero San Juan aportó algo nuevo, una forma distinta de combinarlas, con el añadido de tantas otras cosas que nadie sino él alcanzó a distinguir. Puede ser cierto, como señala una de las teorías actualmente más aceptadas, que San Juan se dirigiese a los hombres de su tiempo y que el objeto de las iras del Señor fuese el Imperio Romano. Sin embargo, los monstruos que desató no han dejado de amenazar a los inicuos, entre los que estaría incluido el total de la humanidad excepto un puñado de elegidos, y justamente en estos tiempos —como seguro que ya dijo alguien en el año 1000— algunos de sus símbolos parece que nos apuntan directamente a nosotros: las torres gemelas de Gog y Magog, esa estrella que recibe el nombre de Ajenjo, que pudrió la tercera parte de las aguas, y que en ruso se traduce como chernobyl, o ese amenazante 666 que según Antonio Piñero es el nombre cifrado de Nerón, pero que está presente en nuestros días en una serie de patentes y en los códigos de barras de cualquier producto a la venta en su supermercado favorito.

La experiencia de leer el Apocalipsis como parte de un libro religioso que ha sido tratado injustamente con una proverbial antipatía —quienes creen en Dios no parecen considerar que sea preciso leerlo, y quienes no creen lo confunden con el patrimonio exclusivo de una religión— ha privado a muchos lectores, incluso a aquellos que adoran la buena poesía, de internarse en esa espeluznante catedral. La edición de Wunderkammer (no sé si por primera vez en español, pero al menos soy consciente de que difícilmente habrá habido otra que lo haya hecho con mejor gusto) lo separa del canon y ofrece la posibilidad de corregir ese largo malentendido con una de las versiones más bellas que al menos yo he leído de nuestro gran poema de terror por excelencia. La traducción del poeta Fruela Fernández, que se encarga también de un prólogo que, por su doble hermenéutica —la que interpreta un texto antiguo y al mismo tiempo da cuenta de la naturaleza de una traducción—, merece la pena leer con detenimiento, libera el Apocalipsis de las abrumadoras columnas con que las sucesivas ediciones de la Biblia acostumbran a encerrar ese texto prodigioso y lo vuelve a dotar de su olvidada fluidez de poema. En palabras de su traductor,

«el propio texto nos explica a veces algunos de sus pasos (las estrellas que son los ángeles y los candelabros que son asambleas), mientras nos pide que escuchemos y pensemos con claridad. Bajo esos símbolos que estructuran, sin embargo, borbotea la fuerza de algo único, de algo que sin duda reclama el nombre de visión porque supera los límites de lo racional; que le atribuyamos un origen religioso es una posibilidad, pero no la única: la poesía también es una superación de la racionalidad (…) Nunca fue tan necesaria como hoy la voz de este gran poema, de esta gran profecía que nos despierta».

Acompaña a la obra una serie de serenas ilustraciones realizadas por Ignacio Cobo, quien sensatamente ha creado con las misteriosas visiones de San Juan un nuevo tarot, en cuyas múltiples tiradas quizá haya quedado escrita nuestra suerte.