El oro de las hojas de los árboles. La montaña bajo su primer manto de nubes. La modorra de la ciudad adoquinada, que un mes atrás parecía que acababa de nacer. El río, por supuesto, adormilado. ¿Y la catedral con los vitrales incendiados? Su color es el del cielo alicaído, con el sol rindiéndose, cansado. Realmente es como si todo estuviera a punto de ponerse, a la espera de no sabes qué sueño, camino de su propio horizonte en llamas. Otoño, ¿el tiempo de los crepúsculos?

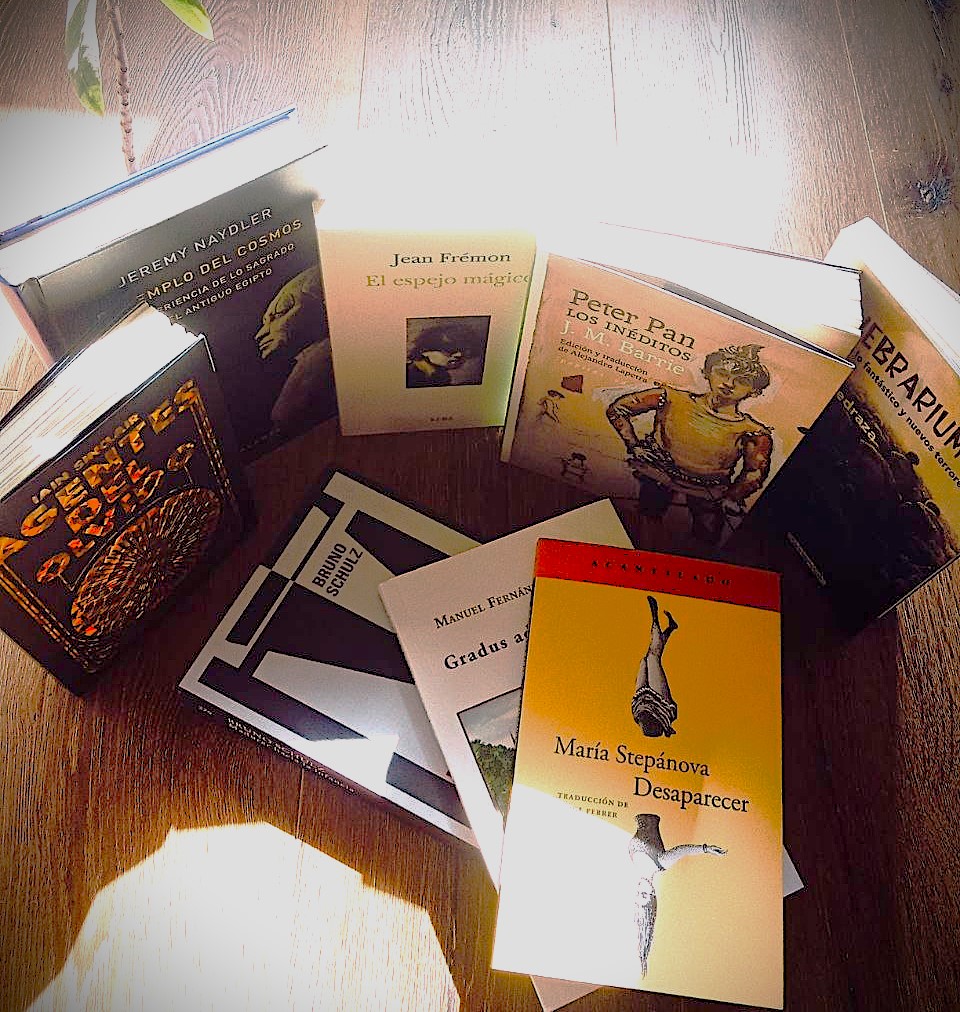

El espejo mágico. Jean Frémon (Elba)

Frémon ha sido una grata compañía. Me refiero a Jean Frémon, responsable de la galería Lelong, autor de El espejo mágico, que me ha acompañado desde el final del verano a lo largo de unas cuantas puestas de sol. No creo que haya un momento mejor para leer un libro que trata sobre el arte del retrato, teniendo en cuenta que un retrato es el día de un hombre en el que el sol hace ya mucho que se puso. Sin el socorrido temor a exagerar, estoy seguro de que sería posible reconstruir la historia universal de la pintura sirviéndonos únicamente de este inteligente libro. Frémon parece saber todo cuanto ha ocurrido con los pintores y sus cuadros al menos desde el primer hombre que vio bisontes allí donde sólo había un montoncito de piedras en relieve. Las anécdotas que recoge —los diferentes retratos de Lutero, el visitante de un hotel de Cabourg que esperaba ver (como un palacio sobre el mar) la aparición de los vitrales de Balbec, los sueños de Takanobu en los jardines de Henai…— tienen el encanto y la frescura de lo que la memoria ha convertido en una parte más de la historia de un hombre. Aquí no hay nada que nos haga pensar en un escritor que debe recurrir a sus estanterías para llenar un hueco que el recuerdo no es capaz de conquistar. Al contrario: todo parece tener el color (la prosa de Frémon, de hecho, es un bello arcoíris) de lo que ha sido vivido plenamente. De él y de su libro se puede decir lo mismo que le escuchamos decir sobre Marcel: “Dibujantes, pintores, escultores, émulos de Zeuzis de Heraclea, ¿queréis saber cómo tener éxito en un retrato? No hay necesidad de multiplicar los modelos. La lección está en La prisionera: «Sólo poseemos una línea, una superficie, un volumen cuando nuestro amor lo ocupa.»” Frémon tuvo que sentirse ligero como una línea —es decir: alguien que vuela— al terminar de escribir un libro así.

Tenebrarium. Pilar Pedraza (Valdemar)

Hablando de la tarde y sus caídas, ¿qué decir de este prolongado anochecer? Me refiero a Tenebrarium, una fantástica —en todos los sentidos— colección de ensayos en torno al terror de Pilar Pedraza; y al preguntarme “qué decir” me refiero a dar una medida justa del valor de este libro. Su asunto dominante, aunque no el único del que se ocupa, es el espacio que tiene lo femenino en el arte fantástico, o, más específicamente, sitúa ese concepto —sociológicamente gastado y vapuleado— en el lugar que verdaderamente le corresponde, y que está muy lejos de la mercantilización de lo femenino a la que se han abonado los feminismos patológicos; pero Pilar Pedraza lleva más años de los que yo mismo soy turista en este mundo escribiendo sobre lo femenino, tanto en su obra narrativa como en sus trabajos ensayísticos, y haciéndolo subida a la cresta de una ola propia que rueda muy por encima de las de tercera, cuarta o quinta generación. Su lugar de residencia, y quizá el de nacimiento, se encuentra instalado en el territorio de lo que hemos dado en llamar fantástico, y sin embargo no deja de ser una extensión —ignorada o desapercibida, en la mayoría de los casos— de nuestra realidad de cada día. Puertas selladas, condenadas, entreabiertas, o provistas de cerraduras visibles aunque de tortuoso acceso, se encuentran, no obstante, por todos lados. Bastaría un breve recorrido por la historia universal del arte, como el que hace Frémon por los retratos, para entender que la mujer es la criatura fantástica por excelencia, y que la llave que nos permite la entrada a un extraño y aterrador mundo de claroscuros se encuentra cifrada en ella. Pilar Pedraza consigue localizar llaves y cerraduras en libros y películas (muchas de las cuales son absolutas desconocidas salvo para una especialista como ella, como en el caso —al menos para mí—de Monos como Becky y Cada ver es, o casi todas las encarnaciones cinematográficas de La Llorona) que somete a un examen tan elástico y particular que la palabra “heterodoxo” parece algo carpetovetónico, difícil de aplicar a una voz que ha entendido perfectamente que el sentido de lo maravilloso es inseparable del territorio del juego. Su viaje abarca “anomalías y quimeras, preparados anatómicos para uso de estudiantes, las etapas del Mictlán o inframundo mexica que recorre el muerto hasta que pierde sus carnes, las abyectas viejas desnudas, que suelen ser brujas pero no siempre, y las pieles embalsamadas de los dioses antiguos que habitan una casa maldita en Bruselas, las peponas siniestras que consuelan a los viudos no sin peligro para ambos, los mecanismos fantásticos de las cámaras fotográficas que chupan la imagen del osado que las usa”, y si tengo que decantarme por la única nota negativa de este viaje, es que hay una página en la que termina. Su lectura, por cierto, trae el recuerdo de otro gran ensayista y cuentista de lo fantástico, Emiliano González, cuyos cuentos tanto hacen pensar a su vez en el maravilloso Mark Samuels, y al que algún día me gustaría ver tapizado en ese bonito negro Valdemar.

Desaparecer. María Stepánova (Acantilado)

¿Y la desaparición como crepúsculo? En su condición de estado intermedio, de identidad emborronada, en su obligación de estar sujeta al claroscuro, el individuo que desaparece es una figura sin duda crepuscular. Así lo he entendido leyendo la novela de María Stepánova, Desaparecer, cuya portada —hablando de lo mágico femenino— nos presenta a una mujer cortada en dos, colgada boca abajo, como el Ahorcado de la baraja del tarot. Ese título y esa figura demediada localizan los trazados secretos de la novela mucho mejor que sus detalles argumentales, la historia de una escritora, nacida en un país invasor de otro país, que aprovecha un festival literario para desaparecer. Porque la desaparición trasciende el simple hecho de no ocupar los lugares de siempre, bajo una identidad consensuada. Empieza por el borrado del nombre propio, la cancelación de las frecuencias del ruido acostumbrado, la disolución de los espacios conocidos en nombre de alguien que todavía no se es (ni se llegará a ser). Tiene así sentido, como en la novela de Stepánova, que la persona se reduzca a una sigla, los países y las ciudades se limiten a una letra, los rostros conocidos lleguen acompañados de un atributo y no de una nomenclatura, como si nada hubiera pasado por la pila bautismal de las definiciones fijas. Esa pérdida de gravedad que supone dejar de formar parte de un sistema regido por el reconocimiento conlleva el abandono de los centros atractores de lo que entendemos como realidad, pero lo que sobreviene no es necesariamente lo fantástico ni lo surreal, sino —volvemos al crepúsculo— un instante congelado en el proceso de su propio desmantelamiento. Se pausa el tiempo, que tampoco es ya una categoría definida sino un acontecimiento que al fin se deja ver, como arrastrando los pies. El espacio absorbe todos los materiales que la falta de esos “centros atractores” han dejado dispersos. Esto es fácil confundirlo con una ambientación fantástica, pero no es sino un efecto natural de la realidad ralentizada por la pérdida de sus atributos esenciales y de todos sus intentos fallidos por volver a presentar un rostro reconocible al espejo. Por ese descenso discurre la novela de Stepánova, y quien perciba ecos de cosas tan aparentemente lejanas entre sí como El país de las últimas cosas, de Paul Auster, y Monte a través, de Peter Stamm (también publicada en Acantilado), seguramente acierte más atribuyéndole a la autora una sensibilidad muy particular para captar el clima crepuscular de una época que una intención de tener en esas lecturas su fuente de inspiración.

Agentes del olvido. Iain Sinclair (La Felguera)

Un juego de desapariciones, y en cierto modo una navegación de cabotaje entre las fronteras crepusculares, es el que aborda Iain Sinclair en Agentes del olvido. En uno de sus primeros libros de poemas, Lud Heat, Sinclair deslizó un influyente ensayo titulado “Nicholas Hawksmoor: His churches”, donde hablaba del “no reconocido magnetismo y el poderoso código integrado que regula la potencia” de los enclaves conocidos, y voy a servirme de esa metáfora para describir el territorio por el que se desplaza la prosa encandilada de esta suma de relatos verdaderamente crepuscular. “Magnetismo” y “código integrado”: si las ciudades realmente —y así es— son espacios codificados, y sus calles y edificios constituyen un lenguaje, lo que, a fin de cuentas, es lo que Sinclair demostró con imaginación e inteligencia, y una sabia reconstrucción de sincronías, en su ensayo sobre las iglesias de Nicholas Hawksmoor, lo mismo puede decirse del estilo de un autor, que no deja de ser una proyección, y quizá la más visible, de su propia alma. Lo que Sinclair lleva a cabo en Agentes del olvido supone, por un lado, una prolongación natural de sus mitologías personales, y, por otro, un experimento inquietante por la misma naturaleza de esa prolongación. En pocas palabras, Sinclair ha convertido a una serie de autores predilectos en mapas extendidos, en una carta abierta de calles que recorrer, pero sin que eso implique bajar al pilón de la imitación o la ventriloquía. Su procedimiento es otro, similar al que Julio Cortázar y Jorge Luis Borges llevan a cabo en “Las cíclades” y “There are more things” (dos abordajes al galeón de Lovecraft), y que podría describirse como un deambular por una casa encantada llena de objetos de extraña factura si la prosa pudiera convertirse en ese objeto, y un escritor en esa casa. Las que Sinclair visita, cada una con sus propios accidentes, son las de Algernon Blackwood, Arthur Machen, J. G. Ballard y H. P. Lovecraft, pero la prosa es puro Sinclair, aunque los objetos que toma de ellos —salvo en la manera en que los pone hacia la luz— no le pertenezcan, o no del todo. Pero tampoco ya a ellos: a esas casas encantadas es como si de pronto las embrujase otro fantasma.

Madurar hacia la infancia. Bruno Schulz (Siruela)

“No sé si es la influencia de la estación tardía, pero los días toman un color más solemne, se ensombrecen, oscurecen. Es como si mirásemos el mundo a través de unas gafas totalmente negras.” Bruno Schulz describe así la agonía de un largo día crepuscular en el relato “Sanatorio bajo la clepsidra”. Bruno Schulz: escritor y dibujante (1892-1942), nacido en una tierra liminal, que fue un principado medieval y parte del Imperio Austrohúngaro, que perteneció a Polonia y más tarde recaló en Ucrania: un hombre tan crepuscular como la tierra en la que nació. Madurar hacia la infancia, la obra completa en español de sus relatos, dibujos y reseñas —dejando de lado todo lo que se perdió con su muerte, textos y dibujos dispersos en cajones de edificios quemados o bombardeados: Schulz fue abatido en plena calle de un disparo por un perro de la Gestapo cuando regresaba a casa con una barra de pan—, constituye un tapiz imaginativo que no ha sido igualado desde entonces. Se tiene la impresión, al deambular entre todos estos extraños sanatorios, tiendas de color canela y cocodrilos no del todo metafóricos (“¿acaso debemos descubrir el misterio final del barrio, el secreto cuidadosamente oculto de la calle de los cocodrilos?”), de que a Bruno Schulz se le paró el reloj en algún momento clave de su infancia y a partir de entonces sólo pudo vivir en una especie de mitología privada de su primer hogar. De alguna manera, todos los lugares parecen perspectivas de un mismo domicilio, con la diferencia de que el ángulo de visión y la inclinación de la luz producen la sensación de que las geometrías han cambiado, y que una habitación de un hombre que puede ser al mismo tiempo un perro o una rata —en definitiva, alguien que no es capaz de ver su propio rostro en el espejo— ha logrado desmontar sus planos y convertirse en la morada de un pintor atribulado de visiones o en un misterioso sanatorio. Entre esas paredes reside el enigmático tarot de los arcanos familiares, el Padre, la Madre, algún Tío, la Rama de los Hermanos Espectrales. A Schulz se le compara frecuentemente con Kafka, a veces también con su amigo Gombrowicz, pero lo cierto es que, en este mundo al menos, ese escritor paradisíaco —quiero decir, de cuando el mundo estaba recién creado, y un solo habitante se desdoblaba en manifestaciones— no tiene parentescos, con la sola excepción, tal vez, de Alfred Kubin. Sus giros, sus asociaciones de ideas, lo que puede llegar a decir con una sola acotación, forman parte de un repertorio pocas veces alcanzado por escritores mucho más recordados que él. “Te despiertas asustado con la sensación de que habías olvidado algo, y, en efecto, ves en el horizonte una clara línea del alba y la negra masa opaca de la tierra.” Sólo de pensar en lo que media entre ese “algo” olvidado y el temible “en efecto” (temible porque llega hasta nosotros cargado con lo que sugiere el horizonte, después de que la “levadura” del día haya dejado atrás “abundantes formas de locura”), cualquier lector crepuscular ya tiene horas por delante con las que temblar, y eso sin que nada le hubiera prevenido de antemano de que una calculada sucesión de palabras le estaban proyectando a una atmósfera de terror.

El templo del cosmos. Jeremy Naydler (Atalanta)

Y ahora una pregunta: ¿existe un lugar —un lugar geográfico, pero también de la conciencia— que se aleje más de la idea del crepúsculo que Egipto? Sólo pensar en sus pirámides y sus arenas, su esfinge desafiando la erosión del tiempo, nos trae a la mente una imagen de cielos azules y resplandores ardientes y dorados. No es una tierra sometida a la incertidumbre de un dios que vuelve a claudicar en el horizonte. Es un país cuyas orillas regadas por un río eterno serán siempre verdes. Y de alguna manera, eso es lo que defiende Jeremy Naydler en El templo del cosmos. Su libro comienza con la profecía que, en el Corpus hermeticum, el dios Hermes dio a conocer a Asclepio, el hijo de Apolo, el Sanador que encarna entre los griegos a un futuro Salvador: “Egipto es una imagen del cielo o, para decir toda la verdad, nuestra Tierra es el templo del cosmos en su conjunto.” Pero ese templo, algún día, será devastado. Religión y universo no significarán nada, se limitarán a ocupar un lugar de pura irrelevancia, y los dioses quedarán tan incapacitados como ese vacío telón de astros fijos que mucho tiempo atrás se repartieron. Las gentes “preferirán la oscuridad a la luz.” El resumen que Naydler hace de la profecía de Hermes no puede ser más inquietante, y, por otro lado, no puede resultar más cercano: “Los dioses se apartarán de la humanidad y sus voces ya no serán escuchadas. La tierra se volverá estéril, el mismo aire se corromperá, y así la vejez se abatirá sobre el mundo.” Suponer que Hermes habló solamente para los egipcios sería comprender muy mal el mensaje divino, y con ello, por otro lado, le estaríamos dando la razón: su voz, corteza de temibles advertencias, no habría sido escuchada. Antes que griegos, como afirmaba Shelley en su poema “Hellas”, todos somos, en primer lugar, egipcios, y si se quiere griegos por añadidura. Pero los griegos fueron egipcios antes que nosotros, de manera que algo suyo conservamos todavía en el patrón oro de nuestra conciencia, y ese algo es lo que se remueve cuando escuchamos con atención (esto es: no como si se tratase de una olvidada pieza para decorar un museo) la sombría profecía hermética. Sin embargo, la profecía no terminaba con el templo devastado y la conciencia humana disuelta en un universo cuyo centro —como en el poema de Yeats— ya hace mucho que dejó de sostenerse. “Cuando todo eso haya ocurrido, dice Trismegisto, mediante la gracia de Dios habrá una renovación de la conciencia humana de lo sagrado, asombro y reverencia llenarán de nuevo los corazones humanos, y habrá un nuevo despertar a lo divino… Esto equivaldrá a un nuevo nacimiento del cosmos, una restauración sagrada e imponente de toda la naturaleza.” Naydler recupera este mensaje y extiende sobre el territorio de una conciencia a oscuras la carta geográfica sobre la que se habrá de asentar ese templo. No lo hace sin embargo como un nostálgico de Egipto, sino más bien como un cuidador: en El templo del cosmos reconstruye la “experiencia de lo sagrado” del Antiguo Egipto sin perder de vista todo cuanto varios milenios después ha supuesto el proceso evolutivo de la conciencia moderna a través de la tradición áurea de nuestra espiritualidad común. En ese sentido, puede decirse que Naydler no acepta un Egipto desaparecido trágicamente bajo la corriente de lo sagrado: más bien, la tierra de las esfinges y las pirámides es una fuente de la que mana esa corriente, sólo que congelada en el espacio y el tiempo como una tierra crepuscular a la espera de un nuevo despertar. “Egipto”, afirma, “nos llama como una parte perdida de nosotros mismos.” Lo ha sido siempre y lo fue, especialmente, en ese renacer que tuvo en el siglo XIX, aunque no hay que olvidar que también fue el siglo de una profanación. Pero así es: Egipto es una parte de nosotros. Y Atalanta —león enamorado que tira del carro de Cibeles— está trazando las líneas del camino que conduce a ese urgente descongelamiento por medio de un catálogo que no esconde su cometido espiritual: yo aconsejo que la lectura del libro de Jeremy Naydler cuente con la compañía de El milagro egipcio, de R. A. Schwaller y, al menos, del capítulo titulado “La arquitectura de los templos antiguos” de Robert Lawlor (un genio desconocido que se encargó de traducir a Schwaller al inglés), en Pitágoras y la ciencia sagrada. En alguna parte escribí que de la buena comprensión del libro de Schwaller podía depender (sin exageraciones) nuestra inmortalidad, y ahora debo añadir que, para la comprensión de ese libro, Naydler y Lawlor están llamados a ser figuras esenciales. Guardianes —nada menos— a las puertas del templo.

Peter Pan. Los inéditos. J. M. Barrie (Pepitas)

Pero si hay que hablar de un mito del crepúsculo, me niego a dejar fuera de este escaparate un libro inesperado: Peter Pan. Los inéditos, una preciosa edición con ilustraciones en color en la que Alejandro Lapetra ha reunido todos los textos que J. M. Barrie dejó en el cajón en torno al “niño que no quería crecer”, incluso algunos más que, con buen criterio, Lapetra considera “notas al pie de Peter Pan, capaces de entreabrir la puerta (o más bien la ventana) hacia una interpretación más profunda y trascendente de la obra”: cuentos microfilmados o considerados perdidos que se añaden aquí como ramas olvidadas de una vieja familia. A esas obras perdidas hay que agregar las que son, por su propia naturaleza, relatos, obras de teatro, anotaciones escénicas, apuntes narrativos y conferencias relacionadas directamente con ese misterioso niño varado para siempre en su estado crepuscular. Pero lo que, en un primer vistazo, podría parecer una edición para seguidores o completistas demuestra ser, en las manos suficientemente expertas de Alejandro Lapetra, una obra autónoma de valor excepcional: es verdad que aquí habla un devoto de Peter Pan, pero puedo dejar de lado todo favoritismo —de hecho, por puro favoritismo estaría más dispuesto a no querer ver con buenos ojos las sombras de los bastidores— y afirmar que en esta colectánea de trabajos aparentemente dispersos todavía circula esa extraña magia que convirtió al “niño demonio” en una criatura inmortal. Incluso esas “Notas feéricas de J. M. Barrie para Peter Pan” resultan mucho menos deslavazadas de lo que unos simples apuntes tentativos podrían dar lugar a imaginar. Me han hecho pensar en los relatos más vanguardistas de J. G. Ballard, como “Respuestas a un cuestionario”, y algunas resultan por sí solas tan perturbadoras y tan evocadoras como las anotaciones de Hawthorne para futuros cuentos o las semillas de relatos de Franz Kafka. Cosas como “Quizá el demonio P. llega y asusta a todos sobre crecer, especialmente a los más pequeños; acelera el reloj y les enseña cómo crecen. Horrorizados. Luego da marcha atrás para que rejuvenezcan: al final huye con ellos”, “Perro acostando un niño, actuando como niñera, empujando el carrito de un bebé” o “Las sombras lo persiguen; ella le dice que se equivoca al pensar que dejó de pecar. Fueron los pecados los que se alejaron del pecador; ahora han regresado a esperar su fin, y deben entrar en su tumba”, contienen una serie de elementos inquietantes realzados por el efecto surrealista de la nota apresuradamente resumida, y pueden ser leídos no sólo como lo que son, apuntes para un futuro libro (ya eterno), sino también como visiones aceleradas de un mundo que Barrie alcanzó a ver en toda la longitud de onda de una magia siniestra.

Gradus ad Parnassum. Manuel Fernández Labrada (Ápeiron)

Y para terminar, un libro del que no quiero dejar de hablar, de un autor que no sólo es un buen escritor sino también un magnífico reseñador: Gradus ad Parnassum, de Manuel Fernández Labrada. Su libro se viste con los ropajes de un curioso manual de instrucciones para triunfar en el mundo de las letras, pero por debajo del estilo edificante, del tono armonioso que parece tomado de unas ilustradas cartas filosóficas, se dejan ver las pezuñas de una traviesa bestezuela. Labrada ha adoptado todos los registros a su alcance, y en particular aquellos a los que ha mostrado mayor fidelidad —el cuento de seis líneas y el aforismo, a los que ya ha dedicado un par de libros—, y se ha servido de ellos para asestar más de un duro golpe a un mundillo ensimismado que vive, también él, en una zona crepuscular. Su sentido del humor recuerda a Julio Camba, a Enrique Jardiel Poncela, a todos esos escritores anteriores a una larga noche de tres años, educados en un español todavía libre de inflexiones extranjeras, que trazaban sus crónicas y sus artículos con un pincel de punta aceradamente fina. Algunos de los aforismos de Labrada parecen, de hecho, venir del ingenio de algún hijo del Lazarillo: “Siguiendo la usanza de otros tiempos, aquel anticuado aspirante a escritor enviaba sus manuscritos a las editoriales como quien deja un recién nacido a las puertas de un convento. Que el triunfo nunca premiara sus iniciativas lo interpretaba como un testimonio indiscutible del creciente laicismo de la sociedad moderna, desconocedora de los más elementales principios de hospedaje y caridad.” Soy consciente de que Labrada no necesita ninguna caridad, pero también de que devolverá con creces el cuidado de quien le rinda hospedaje.

Lorenzo Luengo