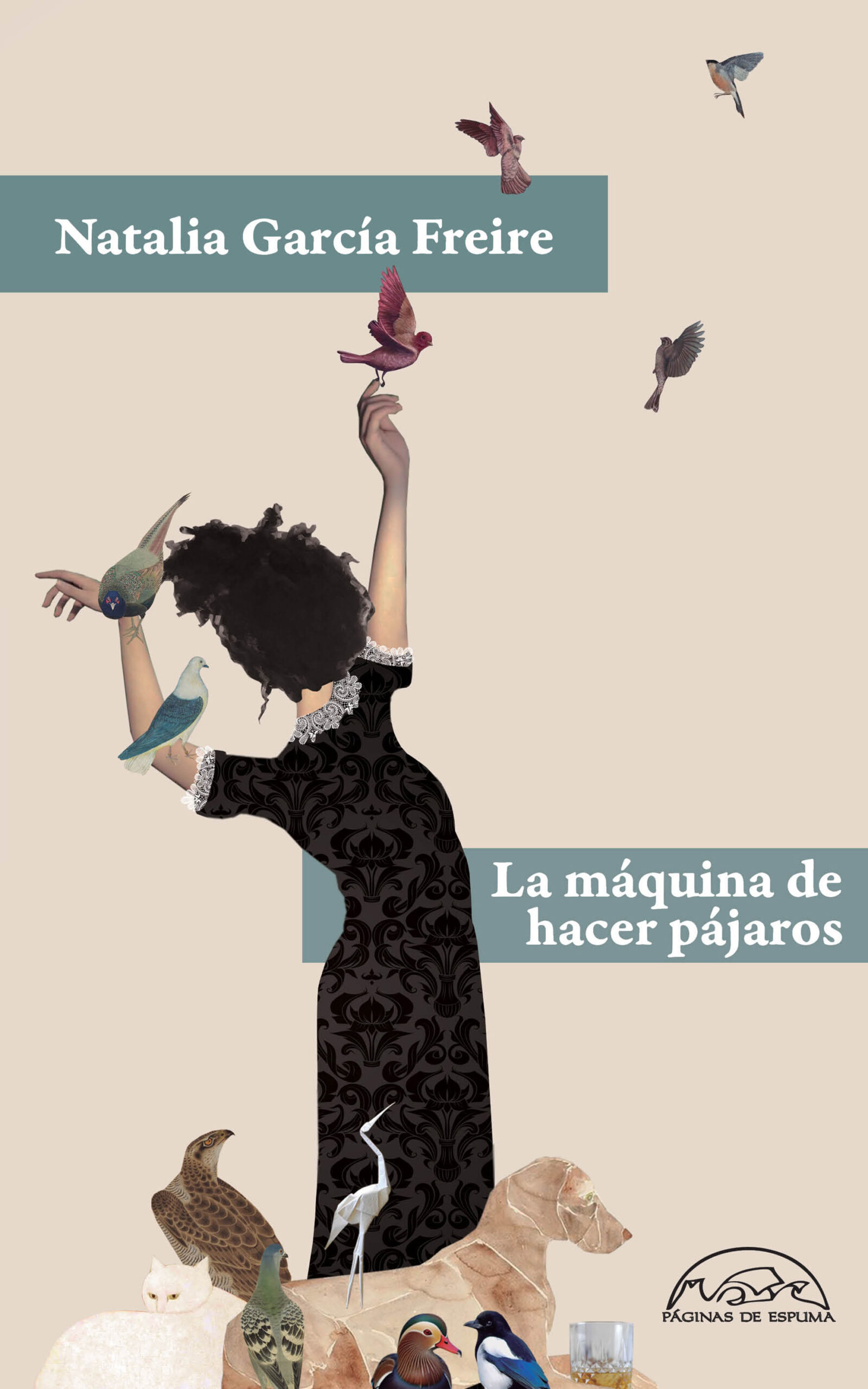

La máquina de hacer pájaros (Páginas de Espuma, 2024) es un libro en el que todo puede suceder: donde la muerte no es el final, los animales existen si se los mira, el lugar de la infancia puede volverse el más siniestro y aterrador, y los cuerpos están sometidos a otras leyes; pueden cambiar de forma, mutar, perdurar, y donde el fogonazo de personajes televisivos con todo su brillo y su ficción puede ser más real y reconfortante que la misma realidad. Está lleno de pájaros de todos los colores, de verdad, de papel o imaginarios, que se escapan por entre las grietas de mundos resquebrajados, por donde se cuela la magia, la fantasía, la esperanza. Mundos donde la palabra se vuelve carne, concreta, literal, y donde la realidad se vuelve verbo, escenario de papel, cartón con plumas y brillantina.

Las once historias están bellamente bordadas por elementos narrativos, a veces fantásticos y a veces no, que las conectan entre sí. Son guiños al lector y la invitación a imaginarse otros caminos, otras posibilidades, qué pasaría si… que dejan al lector revoloteando entre cuento y cuento, picoteando, para no terminar de irse, para no cerrar el libro, porque sus personajes enamoran, son tan cotidianos que se sienten cerca, nos recuerdan la infancia, las abuelas, las primas, los ídolos. Este libro es una gran experiencia para los sentidos, para la imaginación y sobre todo para el juego metaliterario en el que el lenguaje se desarticula, se desquicia, abriendo un abanico de posibilidades que anidan en lo liminal entre la locura y la palabra.

¿Cómo surgió el proyecto de este libro?

El proyecto surgió luego de haber tenido un par de encargos de relatos para antologías, y quedé contenta con el resultado. Dos cuentos de estos están en el libro: “Las lumbres” y “Tecnocumbia para el fin del mundo”. Y sentía que había algo en esos dos relatos que quería extender, jugar con esos mundos. “Las lumbres” era un relato bastante experimental, basado en un archivo. El otro tenía muchas referencias a mi infancia, con elementos que no me había atrevido antes a usar, con referencias populares, televisivas, musicales. Con ese deseo de trabajar esos mundos más experimentales, quizá más con el humor, la ironía, lo metaliterario, lo fantástico, que para mí fundan la ficción, y al mismo tiempo ir al tiempo de la infancia.

Son caminos de comunicación con el lector que se abren a través de los elementos de esos mundos, las experiencias de la infancia y las otras áreas de la cultura como el cine, la televisión, la música. Permiten que el lector se identifique, que se introduzca en esos mundos y se sienta a gusto. Son puertas y ventanas que se abren y se entrelazan con la experiencia del lector.

¿Cómo se le ha ocurrido un título tan maravilloso y tan bien puesto?

Yo admiro mucho a Charly García. He seguido un poco la carrera musical que él ha tenido, los distintos grupos que tuvo. Había algo en su forma de hacer música, en Sui Géneris y en particular en su grupo La máquina de hacer pájaros, hay algo de una tristeza que no es para echarse a llorar, pero hay una rebelión desde la tristeza que a mí me interesó mucho. Una tristeza subversiva. Una tristeza que sin embargo levanta. También había algo en esa forma de “La máquina de…”, como una canción de Charly “La máquina de ser feliz”, o el relato de Mario Lebrero “La máquina de pensar en Gladys”. Me parecen fascinantes por esa concepción de la máquina fantástica o la máquina inútil, que no tiene más sentido que el de producir una ilusión, incluso una alucinación. Esa composición me encantaba y se unía a la idea de la rebelión de la tristeza. Quería que el libro fuese eso. Y por eso me robé el título. Con mucha admiración y a la vez con mucho miedo de robarte algo que es muy grande y luego usarlo en algo que es una tontería. Pero bueno, luego me dije, no importa, no se va a enterar. De todos modos ha sido un homenaje.

Sobre la forma en que se entrelazan los cuentos, hay una redondez lograda, elementos que se conectan, que vuelven a aparecer y se conectan. Los relatos están como cosidos o bordados a través de imágenes y elementos como las hurracas, los ángeles, las plumas, mucha brillantina, los cigarrillos Phillip Morris, las canciones, libros, películas, hombres violentos, mujeres rotas. ¿Cómo ha logrado esa unidad?

Muchos de los motivos, como las mujeres rotas, lo corporal de distintas formas, las masculinidades de hombres a los que hay que cuidar, limpiar como bebés, eran temas que salieron más de manera inconsciente y que se repitieron en muchos cuentos. Al ver esto en una segunda o tercera escritura me gusta recogerlos en una suerte de mapa semántico, donde se ven las conexiones y una imagen global de lo que está saliendo. Me gusta esa imagen del bordado, porque cuando el mapa semántico me muestra estos emergentes que han salido de manera inconsciente, me gusta recuperarlos, conectándolos, como si diera una lazada. El abuelo de un personaje podría ser el abuelo del otro. También le llamo a ese último proceso el “cosido total”, para que los cuentos queden unidos.

También me gusta usar reglas comunes a los relatos. En este libro está la regla “morir no es lo peor”, ya que aquí la muerte no es el final de todo. Este tipo de reglas hermana a los relatos entre sí o genera conexiones.

Hay muchos elementos como la toxicidad del ambiente familiar, el delirio, lo onírico, que se juegan en los bordes, al límite del desastre, de la locura, de la realidad.

Me gusta mucho el lugar al borde donde no es ni realismo puro, ni fantasía total, ni delirio, porque creo que la misma materialidad de las palabras, la palabra precisa y concreta, ese ejercicio lúdico de jugar con las palabras, te puede llevar a ese límite y permitirte habitar allí. Habitar ese borde donde es el lenguaje de la imaginación el que tiene que crear todo lo que está en el cuento, no hay más, sin efectos especiales, sin huir, solo con la palabra debes sostener esos bordes que quieres cruzar o en los que te quieres quedar.

Yo trabajo así, a veces me encuentro en callejones sin salida, cuando cruzas ese límite y te has excedido y tienes que volver atrás, paso a paso y retomar esa línea. Hago un trabajo muy de palabra a palabra, con cuidado de no resbalarme y arruinar el cuento. Si exagero la huida a lo fantástico estoy tomando el camino fácil. Si evito ir al borde de lo fantástico, de la tragedia, siento que no estoy tomando el riesgo necesario.

¿El relato se juega en las sucesivas escrituras y reescrituras o es algo que va saliendo orgánicamente a medida que avanza?

Siempre digo que soy muy lenta. Primero escribo una masa de cosas, versiones, voces, ideas. Luego voy encontrando una voz, y aquello que busco. Así llego al primer borrador y cada vez reescribo todo desde el principio, aunque tenga que teclear todo de vuelta. Necesito volver a escribir las cosas, es parte del proceso que he ido encontrando. Es casi arqueológico. No suelo escribir con una idea clara de lo que quiero escribir, sino que tengo imágenes, elementos. Por eso tengo que escribir y reescribir mucho hasta que logro lo que quiero.

¿Dónde abreva esta fantasía para crear esos mundos tan interesantes?

Creo que de la infancia, de las novelas (que antes tenían mucho de fantástico) y de mis lecturas que se revelan al realismo. Como Roque Larraquy, que es un escritor argentino, o Stefan Lindberg, que es un cuentista americano, que por ejemplo tiene un cuento en el cual una mujer apunta a alguien con el dedo y ese alguien se cae y uno no sabe si es el efecto del dedo. Me encantan estas cosas. Donde de golpe aparece esa grieta de la que nacen los relatos.

También siento que muchas cosas nacen de mi abuela, ella era la señora de los pájaros en mi casa, era una persona con muchos matices y aunque era un poco oscura, tenía sus pájaros y los adoraba, en una casa donde pasaban muchas cosas, que no se si eran terroríficas o nos las inventábamos con mis hermanas. Creo que desde entonces me acostumbré a ese mecanismo de la grieta, de inventar que pasaba algo para no ver lo que pasaba en la realidad. Te inventabas algo encima de la realidad. Esa huida hacia lo fantástico, hacia la imaginación, se quedó conmigo y creo que está mucho en el libro. También esa fantasía nace del propio lenguaje. Como en el cuento “La persona de la que te enamoraste”, es el cuento de la mujer rota, (que se desarma en partes) y es un cuento que escribí después de una ruptura. El pensamiento literal era de estar rota, y yo me preguntaba qué sucedería si estuviera rota y hubiera que armarme una y otra vez. Allí voy al juego con lo literal y lo imaginario.

Y eso sucede mucho en los narradores infantiles, desde esa forma concreta de pensar y ver el mundo, desde esa otra literalidad.

Tal cual, hay algo en el pensamiento infantil todopoderoso, que puede ser muy maravilloso o muy peligroso, pienso en el relato de Federico Falco que se llama “El pelo de la virgen” en el que un niño se obsesiona con el pelo de una niña, que al final se lo da y su hermanito enfermo muere y él se queda pensando que ha sido su culpa. Ese pensamiento fundacional, mágico que en la infancia crea realidad.

Son muy verosímiles esos narradores infantiles. ¿Es necesario hacer un viaje a la infancia para lograrlos?

No sé si es un viaje a la infancia, pero sí pienso en ciertos reveses de mí misma cuando era niña. De esos pensamientos, a veces atroces, o tienes una voz mental sórdida, atroz o luminosa. Busco la semántica o la construcción lingüística de esos pensamientos infantiles. Creo que se construyen sobre unas pocas coordenadas, como en el cuento “Cabeza quemada”, una de esas coordenadas es que “la gente adulta sabe lo que hace”, aunque hagan cosas extrañas. Está también la coordenada del cuerpo niño, que quiere vivir como tal, la otra es la del terror, el terror de estar viviendo una metamorfosis, estarse convirtiendo en algo que no quieres.

Creo que de niña había tres o cuatro coordenadas que creaban realidad y creaban lenguaje. Con las voces infantiles voy buscando un poco eso: qué ha pasado, qué los transforma y qué atraviesa esa voz.

Justamente ese relato transmite la sensación de indefensión y dependencia de la infancia, y lo hace de manera magistral. ¿Ha sido con intención de denuncia?

Ese es uno de los cuentos que más reescrituras tuvo. La versión en inglés, por ejemplo, es distinta. Porque en algún momento en ese cuento me faltaba el alivio de ese humor y la ternura de las niñas para que las salvara un poquito de tanta dureza del cuento. Quería jugar mucho con la idea de cómo un relato, el del fin del mundo, en este caso, muy apocalíptico, que esta familia compra y donde se normaliza la brutalidad. Quería ver qué pasaba dentro de estas cuatro paredes donde toda atrocidad podía suceder, cómo esas psiquis sostienen semejante situación. Y aquí las niñas habitan el recuerdo infantil como forma de alivio, aparece Walter Mercado que les agrega brillo y gracia, y así pueden los personajes soportar lo que les sucede. Aceptar un relato puede ser muy peligroso.

Sería como buscar el origen de la resiliencia, ¿no? Como en la situación de migración una se aferra a algunas cosas, esas que al recordarlas generan un sentimiento positivo, que le permiten sobrellevarla.

Te agarras a algo, sí. Una siendo migrante siempre hay cosas que necesita idealizar, casi divinizar, para poder sostenerse. Como en los relatos estos personajes televisivos que la imaginación engrandece para volverlos un sustento.

¿Cuáles son las cosas que echa de menos de Ecuador?

Los jardines. Cuenca es una ciudad pequeña, pero allí no es extraño tener un pedacito de tierra, un jardín, aún cuando no se tenga mucho dinero. Y yo tuve mi jardín, donde crecía todo lo que podía crecer.

Otra cosa que extraño mucho es que algo te devuelva la mirada. En tu barrio te conocen los vecinos, hablas con la gente, aún con aquella que no conoces tan bien, igual sientes esa familiaridad. Te hablan, te contestan. Te devuelven la mirada. Eso me falta aquí.

Y luego las montañas, que en mi ciudad me ayudaban a ubicar, en Madrid me pierdo.

¿Son los personajes quienes sí le devuelven la mirada?

Sí, yo me enamoro mucho de mis personajes. A veces me sucede que no quiero acabar el cuento porque estoy apegada al personaje, como con Rosi Boom Boom, con el abuelo alienígena, el doctor Rex, la escritora muerta. No solo porque te devuelven la mirada, sino porque una pone en ellos pedacitos de sí misma, trozos autobiográficos que generan familiaridad. Mi pediatra nos daba caramelos de miel, como el doctor Rex, y no me daba miedo ir al médico. Eso se lo di a mi personaje. Y esa familiaridad hace que una se sienta arropada y cercana.

El relato de la escritora parece particularmente autobiográfico. ¿Cómo surgió una idea tan arriesgada?

Es un poco cómico, yo acababa de llegar a Madrid y el estrés de la situación me había producido un problema en la piel. Y recuerdo que le decía a mi pareja: “a lo mejor me estoy muriendo”, y otra vez “a lo mejor ya estoy muerta”. Y uní esa idea con el personaje de un médico, casi como un galán de cine. Y me puse a pensar que sucedería si una estuviera muerta y pudiera seguir escribiendo. Pensaba en algunos autores, en cuáles hubieran sido sus últimas palabras. Y me preguntaba, a mí qué me importa realmente de la escritura, si muero qué dejaría, no sé, tres frases, una postal. Y esta escritora del relato va sacando algo como residual, una escritura que ya no importa porque una ya está muerta y solo queda un cuerpo. Y todo esto me invitaba a reírme de la escritura que pretende ser algo grande y de repente es solo un resto, y reírme de mí misma como escritora.

Y para finalizar quería preguntarle ¿qué está tramando?

Ahora mismo tengo una idea de algo que quizá se convierta en una novela. Estoy en ese proceso de encontrar imágenes, palabras, escribir párrafos, es como perseguir a un personaje. Encontrar una voz, ir relacionando elementos que se me van ocurriendo a partir de un disparador, preguntándome qué, cómo, dónde, y así. Por ahí vamos.

Romina Tumini