No es usual que, al acercarnos a un texto novelesco, conozcamos de antemano la tragedia del héroe o de la heroína, porque, a decir de muchos lectores (incluso, de algunos críticos y estudiosos del hecho literario), tal circunstancia echa por tierra el interés que podamos tener por una obra, sumiéndola en la vacuidad y el ostracismo, al despojarla del efecto sorpresa que deberá tener toda narración.

Nada más alejado de la verdad, sobre todo cuando hablamos de novelas históricas, fuertemente sustentadas en hechos acaecidos en un determinado contexto, y que buscan “retratar con fidelidad” (ya veremos el porqué de las comillas) un suceso alrededor del cual giran los personajes y sus circunstancias.

Por definición, y según la teoría literaria, cuando ponemos en unas páginas a unos personajes reales (de carne y hueso) a interactuar en una novela, los convertimos en personajes recreados. Por lo tanto, la fidelidad de la novela histórica suele irse por el coladero de la imaginación del autor quien, al entrecruzar sus piezas, independientemente de que conozca con exactitud los intersticios de la historia, y la sustente, en algún punto de sus páginas insertará ficción.

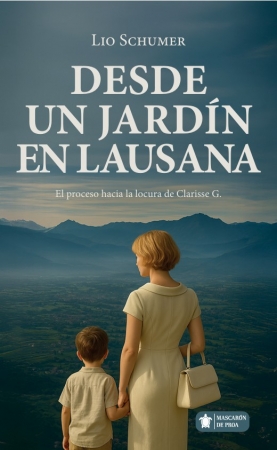

Por eso, cuando tuve en mis manos el libro Desde un jardín en Lausana. El proceso hacia la locura de Clarisse G. (Mascarón de Proa, 2025), de Lio Schumer, no me inmuté: es más, crecieron en mí las ansias por desvelar los entresijos de una historia densa a más no poder, entretejida con hechos documentados y la florida imaginación de la autora, y que por ser parte de la historia contemporánea de España, traen consigo el interés de conocer qué fue lo que pasó, qué circunstancias rodearon su vida hasta llevarla a la locura y, si se quiere, sentir el gozo de una vindicación que ya había tardado en llegar.

En líneas generales, la extensa novela (526 páginas) parte en Suiza, en 1946, donde Clarisse conoce a su futuro marido: un lector de español que trabajaba en la Universidad de Berna, en la que ella estudiaba. Se casan y viven itinerantes entre Cabra, Logroño, Oviedo y realizan algunas estancias en los Estados Unidos. De la unión nace un hijo: Diego, quien colaboró estrechamente con la autora para desentrañar los oscuros episodios.

¿Qué ocurrió durante aquellos años que desencadenó la tragedia de Clarisse?

El centro de la trama gira alrededor de conocer y desentrañar la verdad de la protagonista. Clarisse se mueve en un territorio de ambigüedad, en el que las rígidas e hipócritas estructuras del Estado, del mundo académico y de la religión imperante, conspiran para que se vea imbuida en un sinfín de arbitrariedades, de dobles juegos y mentiras, hasta hacer de su mundo un espacio de tormento personal en el que nada era lo que parecía ser.

Su marido, para entonces profesor de gramática en la Universidad de Oviedo, y siendo reconocido como una eminencia en su campo, se enamora de su exalumna Tomasa, se casa con ella y tienen un hijo, pero para que todo esto pueda darse, Clasisse es sometida a un burdo proceso de infamia, hasta el punto de declarársele adúltera, con el perverso fin de que el Venerable Tribunal Eclesiástico, a falta de la figura del divorcio civil en la España franquista, pudiera dar por nulo su matrimonio y él quedara en libertad legal.

Como cabe suponerse, este oscuro proceso (toda una conspiración como se lee en la obra), trastocó a Clarisse, la sometió al escarnio público, a la humillación, y le produjo un enorme daño moral, espiritual y mental. El ansiado divorcio de su marido (el ímprobo hombre y académico) robó a ella su reputación social y su vida. Muere sola y olvidada en un psiquiátrico a la edad de 58 años.

La espléndida novela de Schumer deja sentada la degradación moral de la sociedad española de aquellos años, al intervenir, de manera ominosa y cruel, en la vida privada de los ciudadanos, y en particular de las mujeres, que se veían sometidas al silencio y la postergación, en aras de una apariencia y de un orden que buscaban mostrar ante el mundo una normalidad inexistente, y cuyas resquebrajaduras se nos presentan acá con patético realismo y conmoción.

En la novela se nos muestra, sin ambages, cómo las mujeres eran víctimas del patriarcado y del machismo, hasta el punto de despojárseles, mediante artilugios de las instituciones del poder establecido (que todo lo controlaban y decidían), de su identidad y sus derechos.

Busca Schumer, y lo alcanza, dar voz a una mujer olvidada y silenciada, a la que se despojó de su vida. Ese “desfacer entuertos”, declarado en la contraportada de la obra, no es más que el desatar los nudos de una historia y de una época que aún hoy, tantos años después, lucen con un tupido velo y que muchos otean con insana alegría en la añoranza de los tiempos idos.

La degradación de la vulnerable Clarisse, es expuesta con lenguaje ágil y directo en la obra y como el “lógico” desenlace frente a la opresión y la infamia, cuyos principales ejecutores de la tragedia, llevan adelante sin escrúpulo alguno y con objetables dobleces.

La estructura de la novela muestra de manera cronológica e histórica los hechos contados, siempre de la mano de los referentes, que confieren rigurosidad desde lo historiográfico y verosimilitud desde lo literario.

La extensión del libro permite que la autora trabaje con detalle elementos como la atmósfera y el contexto en los que se mueven los personajes, así como sus conflictos interiores, lo que posibilita una lectura diáfana y distendida, sin caer en artificios ni en sujeciones extratextuales, que influyan negativamente en la interpretación de lo contado.

Enhorabuena por esta necesaria novela, que pone los puntos sobre las íes, en un intento por redimir del olvido a una mujer víctima de su tiempo histórico.

Ricardo Gil Otaiza