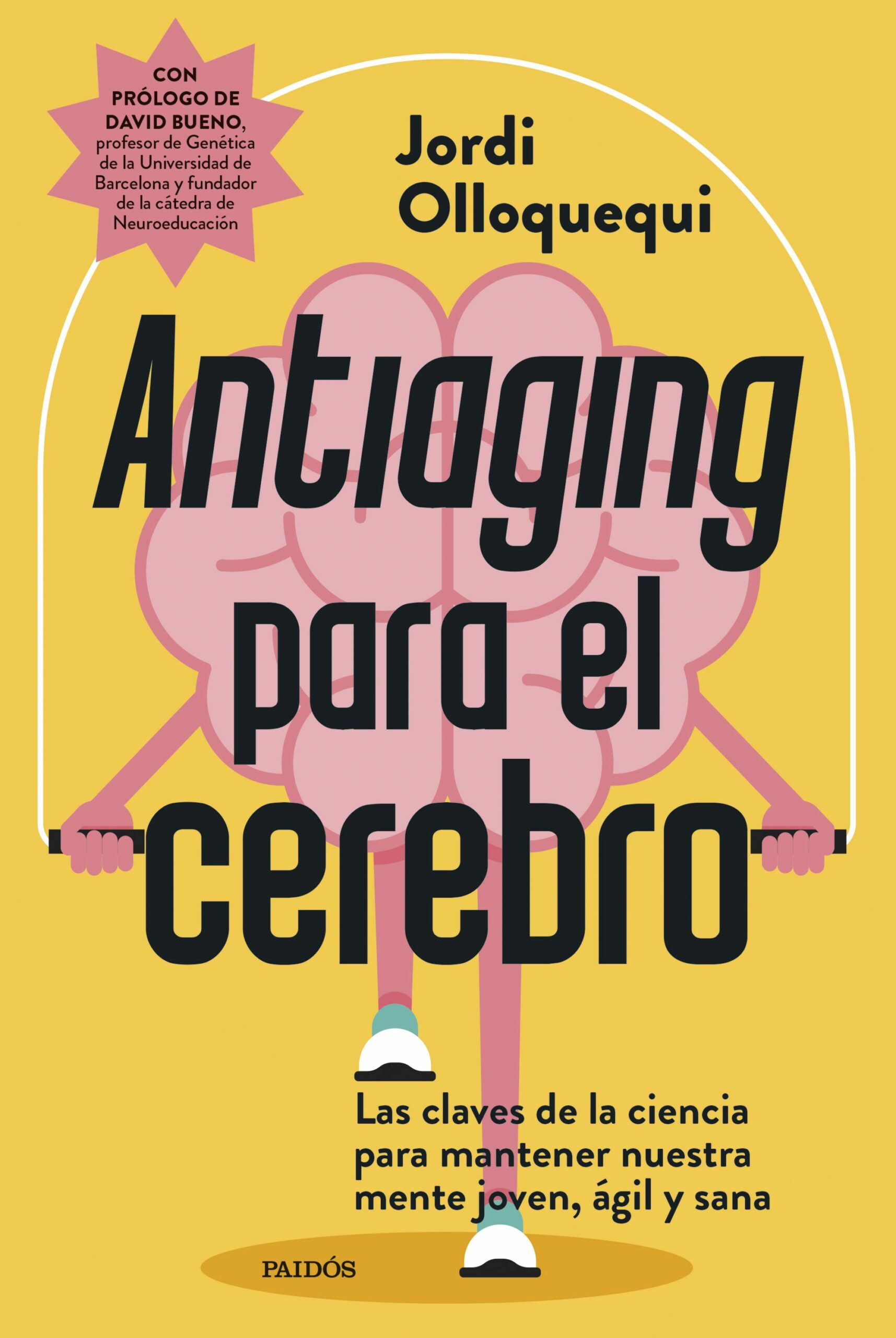

En el inicio del libro confiesas que «envejecer es un tema que llevo fatal». ¿Qué te llevó a transformar esa preocupación personal en un proyecto de divulgación científica?

Sí, la verdad es que el tema del envejecimiento me produce una mezcla de fascinación profesional y de pánico personal. En el laboratorio, no deja de sorprenderme ver como las células tienen mecanismos muy originales para reciclarse y mantenerse jóvenes. Por ejemplo, una de sus estrategias la firmaría la propia Marie Kondo: se deshacen de lo que no les sirve y se quedan con lo que necesitan… cuando esto falla, envejecen más de prisa.

A nivel personal, más allá de lo poco agradable que resulta constatar que cada vez tengo más canas y arrugas, fue cuando comenzó a hacerse más frecuente eso de entrar a la cocina y quedarme pensando ¿A qué venía yo aquí? Que me decidí. Había llegado el momento de compartir con la gente lo que la ciencia sabe sobre cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a llegar a los 90 años recordando dónde hemos dejado las llaves y para qué sirven.

Hablas de que «el ritmo de envejecimiento no es fijo». ¿Qué factores del estilo de vida marcan la diferencia?

Durante mucho tiempo vivimos con la idea de que el cerebro venía con una fecha de caducidad programada por la genética. Como si al nacer nos dijeran: “Aquí tienes, te va a durar bien hasta los 60, luego ya… suerte”. Hoy sabemos que, a pesar de que los genes que heredamos son importantísimos, tenemos muchas maneras de modular las órdenes que dictan. Es decir, la genética reparte las cartas, pero nosotros somos los que jugamos la partida. Y hay jugadores malísimos con cartas buenas y jugadores magistrales con cartas mediocres. En el libro explico por qué determinados hábitos pueden ayudar a nuestras neuronas a ser más jóvenes que la fecha marcada en nuestra partida de nacimiento, aunque la genética que nos ha tocado no sea para tirar cohetes.

El libro dedica un capítulo a la relación entre la microbiota intestinal y la salud mental. ¿Por qué el intestino es tan importante para el cerebro?

Todos hemos oído alguna vez aquello de que el intestino es nuestro segundo cerebro y, aunque no soy muy amante de estas frases que pueden sonar como titulares de prensa sensacionalista, lo cierto es que el tracto gastrointestinal tiene entre 200 y 600 millones de neuronas, muchas más que la médula espinal, por ejemplo.

Hablando de números, en nuestro cuerpo habitan más microorganismos (entre virus, bacterias, hongos y parásitos) que células propias. Muchos de estos microorganismos están en el intestino y constituyen lo que llamamos microbiota intestinal. Estos microbios, tan de moda hoy en día, no están ahí de gorra, sino que nos ayudan a defendernos de patógenos, a asimilar nutrientes o a controlar la inflamación crónica, un claro motor del envejecimiento, entre otras cosas. Además, hablan el mismo idioma que las neuronas y por ello son capaces de comunicarse directamente con ellas: la microbiota intestinal fabrica neurotransmisores tan importantes como la dopamina y la serotonina, que envían mensajes al cerebro a través de los nervios que recorren los intestinos.

Es por ello por lo que resulta tan importante mimar a estos organismos que nos acompañan y, de hecho, alteraciones en la microbiota se han relacionado con diversas enfermedades, incluyendo el alzhéimer.

El estrés aparece como un arma de doble filo: puede dañar, pero también estimular el cerebro. ¿Cómo podemos distinguir entre el estrés «bueno» y el «malo»?

El estrés es un mecanismo fisiológico que nos ha permitido sobrevivir como especie, ya que nos ha ayudado a superar situaciones de peligro desde que vivíamos en las cavernas. Cuando se activa el mecanismo del estrés, experimentamos un chute de energía corto y manejable que agudiza la memoria, mejora la concentración y, una vez superado el reto, genera una sensación de logro que fortalece los circuitos neuronales.

El problema se produce cuando el estrés dura más de la cuenta o se vuelve de gatillo fácil, activándose demasiado a menudo como respuesta a situaciones que, si lo pensamos bien, no suponen grandes riesgos. Ya lo decía el alquimista Paracelso hace más de 400 años, «la dosis hace al veneno». Un poco de estrés nos hace más fuertes, pero el estrés crónico o sostenido debilita las conexiones neuronales y afecta directamente al hipocampo, una región del cerebro clave para la memoria (probablemente por eso en épocas de estrés crónico estamos más olvidadizos).

La clave, por tanto, no es eliminar el estrés, sino aprender a gestionarlo. Todas aquellas estrategias que nos permitan transformar el estrés crónico en un desafío manejable ayudan a prevenir el envejecimiento cerebral…probablemente requieran grandes dosis de trabajo interior, pero ¿quién dijo que la vida fuera fácil?

Hablas de que «la memoria, la atención y la creatividad pueden entrenarse como un músculo». ¿Cuáles serían tres ejercicios sencillos para ponerlo en práctica en la vida diaria?

Efectivamente, aunque el cerebro no es un músculo, se le parece mucho en una cosa: si no lo usamos lo suficiente o no le planteamos pequeños retos de manera habitual, se atrofia. Mantenerlo joven pasa por hacer un poco de gimnasia cerebral con asiduidad. Y para ello no es necesario descargar aplicaciones complicadas o ejercicios larguísimos, los entrenamientos más efectivos son aquellos que podemos integrar en el día a día.

Para la memoria, por ejemplo, podemos eliminar la lista de la compra en papel y obligarnos a recordar todo lo que necesitamos. En caso de que esto se nos haga complicado, podemos añadirle un nuevo reto que, además, nos ayude a trabajar la creatividad: inventar una historia mental que conecte todos los artículos. Y no importa que sea absurda o inverosímil. Por ejemplo, si necesitamos comprar pollo, leche, aguacates y papel higiénico, podemos imaginar la siguiente historia: “Abro la puerta de casa y me encuentro con un pollo gigante haciendo surf sobre un charco de leche. Lleva un casco con la cáscara de un aguacate y usa una barra de pan como tabla de surf. Cuando se cae, seca la leche con un rollo de papel higiénico y sale volando por la ventana avergonzado.” Al crear estar historia estrambótica, forjamos conexiones neuronales más fuertes que con la simple repetición de una lista de datos aislados y aburridos. Trabajando la creatividad, forzamos al cerebro a conectar ideas de forma novedosa, lo que ayuda abrir nuevas rutas neuronales.

Para la atención, un clásico cuyos efectos beneficiosos se han descrito en varios estudios neurocientíficos: la respiración consciente. Esta práctica de mindfulness, que consiste en prestar atención al proceso de inhalar y exhalar aire, así como las sensaciones que ello produce, refuerza determinadas áreas cerebrales implicadas en la capacidad de concentrarnos, y controlar las emociones.

Usas mucho el humor y las metáforas, como la de Neurópolis, una ciudad fascinante en nuestro interior. ¿Es un recurso consciente para acercar la ciencia a más lectores?

¡Me has pillado! Sí, es un recurso 100% consciente y, de hecho, es la columna vertebral de todo el libro. Para mucha gente, la palabra ciencia les transporta directamente a un examen de química del instituto que no habían preparado…les genera una barrera, una sensación de «esto no es para mí, es demasiado complicado». Creo que el humor funciona como un arma capaz de destruir esa barrera. Cuando te ríes, te relajas. Y cuando estás relajado, tu cerebro es una esponja. Lo mismo sucede con las metáforas. Explicar conceptos relativamente complejos mediante comparaciones mundanas ayuda a comprender mejor aquello que se está explicando. No se trata de simplificar la ciencia, sino de hacerla vívida. Es mi forma de respetar al lector, dándole las mejores herramientas que conozco para que no solo entienda, sino que visualice, disfrute y, sobre todo, se apropie de este conocimiento.

Al final, mi objetivo no es que los lectores memoricen nombres de proteínas implicadas en el envejecimiento, sino que cambien un hábito en su vida porque han entendido de verdad por qué es importante. Nadie se va a la cama una hora antes porque leyó un dato sobre el sistema glinfático. Pero sí se lo pensará dos veces si recuerda la imagen de los «camiones de la basura» que salen a limpiar las calles de Neurópolis por la noche, cuando hay poco tráfico, y que si no salen, la basura tóxica se acumula.

Mencionas que «nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar el cerebro». ¿Qué hábitos recomiendas a alguien que quiere comenzar hoy mismo?

Algunos de ellos son muy simples y otros requieren un poco más de esfuerzo, pero no estamos hablando de cosas heroicas en ningún caso. La ciencia ha demostrado que movernos un poco más, comer menos y mejor, priorizar el sueño, no dejar de socializar y plantearle retos a nuestro cerebro de manera frecuente (es decir, romper rutinas de tanto en tanto) funciona. En el libro explico de qué manera estos hábitos influyen directamente en la salud de nuestras neuronas y doy algunos consejos prácticos para aquellas personas que hayan decidido plantarle cara al inexorable paso del tiempo.

Fuente: Bibiana Ripol Comunicación