Un libro en una estantería contiene un mundo que hiberna, que sólo se activa cuando alguien lo abre para adentrarse en él, en un territorio aún desconocido. Comienza así una función que se habrá representado un número incontable de veces, en puntos indefinidos del espacio y el tiempo, a lo largo, tal vez, de muchos años o incluso de siglos, siempre para un solo espectador. Meras líneas, meras secuencias de letras estimulan percepciones que, a diferencia de la pintura, la música o el cine, no entran por los sentidos y generan todo un universo en la mente del lector. Los actores y escenarios varían, pues una misma descripción germina de un modo distinto en cada uno, al igual que cambia el juez que sentencia cada acción.

Hay en la literatura una trasposición de imágenes y sensaciones, una suerte de locura que acierta: el manto del magistral de La Regenta, de Leopoldo Alas (Clarín), le confiere “la apariencia viscosa de una planta submarina”; “la luna emplumada no deja que el cielo se oscurezca” en El cuarto de Jacob, de Virginia Wolf; “las luces de Petersburgo se reflejan en charcos que parecen espejos rotos” en Anna Karerina, de Leon Tolstoi. La literatura puede traer el fondo del mar a la nave de una iglesia sin caer en la incongruencia; al contrario: aviva la percepción. Su valor no sólo está en la fuerza que nos impulsa a pasar la hoja, también en lo que nos hace permanecer en ella, disfrutando de la frase o el párrafo. Y vibramos con la intensidad de los diálogos, con esa sucesión de guiones que nos sitúa en el núcleo de un conflicto, ante un lanzamiento mutuo de palabras, viscerales como piedras o certeras como cuchillos. Son seres imaginarios que, cuando hablan, parecen despegarse del papel. “No lloras por tu hijo; lo que te entristece es la miseria que se aproxima”, en Arroz y tartana, de Blasco Ibáñez.

Podemos llegar a desplazarnos por ese universo imaginado con la familiaridad con que lo hacemos por el pasillo de casa. En La montaña mágica, de Thomas Mann, el lector entra en la rutina del Sanatorio Internacional Berghof, en la secuencia diaria de desayuno, comida y cena en siete mesas para diez personas, donde parece tener reservado su propio sitio; camina tras Hans Castorp por los corredores estrechos hasta la habitación de papel pintado blanco, hasta el balconcillo con butaca y manta. A lo largo de más de 700 páginas somos su sombra, y, de pronto, le perdemos de un modo abrupto, como un pájaro que echa a volar y desaparece en el cielo. Cerramos la novela con ese preludio de nostalgia que se siente al abandonar un lugar que ha sido nuestro. Nuestro, sí, pues la literatura, por todo cuanto tiene de sensorial y evocador, impulsa esa construcción propia e íntima del entorno en el que estamos inmersos.

Algunos libros son una puerta al pasado, a un tiempo en que el suelo que pisamos, la calle que recorremos, tal vez incluso la casa que habitamos, fueron de otros, como también, algún día, dejarán de ser nuestros. Con sólo abrirlo podemos encontrarnos entre farolas de gas, caminando entre hombres con sombrero de copa y mujeres con falda abullonada. “París es un auténtico océano. Si echásemos una sonda nunca sabríamos cómo es de hondo; siempre aparecerá algo inaudito que hayan dado de lado los buzos literarios”, dijo Balzac, uno de los que llegó a aguas más profundas. Intercalaba en la narración reflexiones genéricas sobre la esencia del ser humano, como sede de odios, deseos, maquinaciones, arrepentimientos y mezquindad. “Adoramos de rodillas la genialidad cuando no hemos conseguido sepultarla en el barro”, dijo también en El pobre Goriot. Muchas de sus observaciones aluden a patrones que se repetirán mientras la humanidad dure. Otro creador de modelos fieles de nuestra especie es Pérez Galdós, capaz de agudizar su perspicacia con toques de humor. Un ejemplo son los amigos y parientes del diputado Manuel Pez. “En el Gobierno Provisional tampoco le faltaban amistades y parentescos, y a donde quiera que volvía mi amigo sus ojos, veía caras pisciformes”, en La de Bringas.

Lo leído puede también entrar en resonancia con situaciones o pensamientos que consideramos muy nuestros. En Fortunata y Jacinta, Maxi Rubín compara la hucha que contiene sus ahorros con otra que acaba de comprar, con intención de dar el cambiazo. Le parecen idénticas, pero tras romper la de los ahorros, la nueva es ya completamente distinta. “¿Cómo antes del crimen las vio tan iguales que parecían una misma?” Este detalle, en apariencia banal, refleja esa seguridad que sentimos en el momento de actuar, a la que a menudo sigue el tormento de la duda. El hecho es el mismo; el cambio se produce en el interior. Nuestra individualidad, de manera inherente, implica soledad: vivimos a solas con las voces que llevamos dentro. En El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, cuatro personajes vuelcan sus inquietudes en un sordomudo y lo hacen con esa misma exclusividad: “Cada uno aguardaba a que los demás se marcharan para empezar a hablar al mudo.” En las páginas de McCullers se escucha ese lamento del alma que provocan las ambiciones fallidas. “No podía ser que aquello fuera el final. Todo quedaba por hacer y no se había terminado nada.” El dolor de lo que no llega a materializarse es también el eje de Una página de amor, de Émile Zola, que plantea el dilema entre el sentimiento de culpa y la renuncia a los deseos. La angustia de Héléne penetra en el alma; como el disparo de La fortuna de los Rougon, breve y brutal, que el lector siente en su propio pecho.

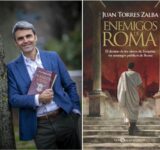

Empecé a escribir tras un largo recorrido por las obras de grandes autores de los siglos XIX y XX, una trayectoria algo silvestre, pues mi formación y profesión pertenecen al ámbito de la Física y la Ingeniería. Comencé como quien, tras quedar fascinado por las espirales que los campeones de patinaje artístico trazan en el aire, desea probar una brizna de lo que sienten y sale de casa con los patines para, al menos, deslizarse. Intento reflejar tensiones que surgen de lo cotidiano; el día a día es un semillero de conflictos, tensiones y misterio. De lo que se observa y, sobre todo, de lo que se siente al observarlo surge una idea que se estructura en una trama, dinamizada por seres elegidos en una especie de “casting” mental. Todo debe encajar como en una ecuación y, a la vez, sorprender, en un equilibrio entre coherencia y creatividad. Hay que conocer bien a los personajes, lo que, en mi caso, suele requerir varias reescrituras, al igual que, en la vida real, no solemos intimar en un primer encuentro. Se trata, en realidad, de un proceso en bucle, pues cada uno se queda con una parte de lo que el escritor lleva dentro, de lo que es y de lo que ha experimentado; se descompone en ellos como la luz que atraviesa un prisma.

En El teatro de los ausentes (El Desvelo), dos hermanas ya fallecidas siguen ejerciendo su influencia en los habitantes de un pueblo pequeño, en el que coinciden cinco personajes durante el verano de 2008. Entre ellos, Jean, un extranjero, hijo de una de las “ausentes”, al que los otros cuatro tardan poco en percibir como el instrumento idóneo para cumplir sus ambiciones o deseos. Sus esfuerzos por materializarlos los conectarán de manera indirecta, pues, pese a lo reducido del lugar, unos son invisibles para otros. Así, las decisiones de cada uno de ellos afectarán a los demás en un espacio y tiempo limitados, y todos habrán cambiado de rumbo al concluir el mes en el que transcurre la acción. Jean descubrirá que no existe una única versión de lo que le ocurrió a su madre cuarenta años atrás, por lo que deberá construir la suya propia, en un proceso que transformará su percepción de sí mismo.

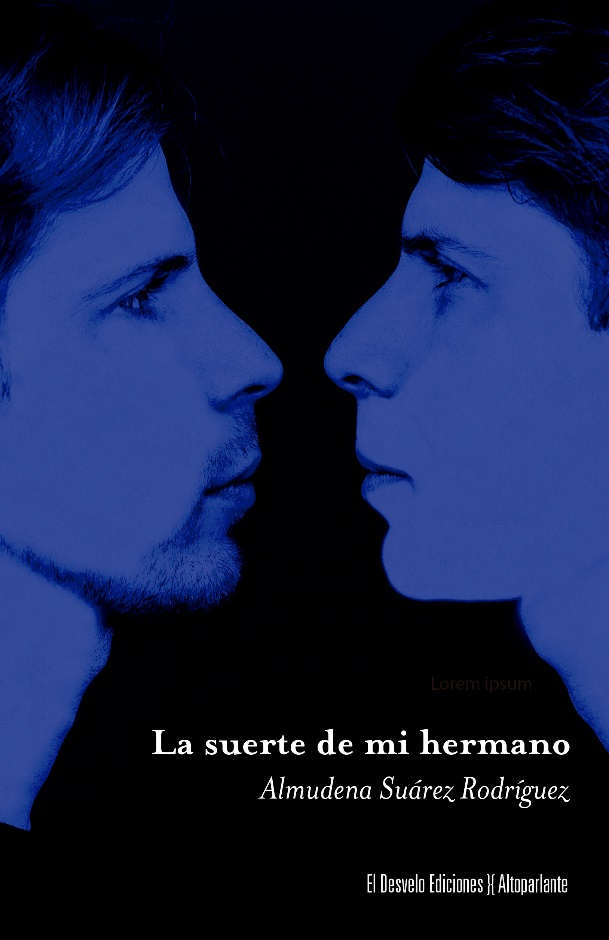

La segunda novela, La suerte de mi hermano (El Desvelo), es la historia de dos hermanos que no han superado los resentimientos de la infancia y adolescencia en un entorno marcado por el lujo y las desavenencias entre sus padres, cada uno con su hijo preferido. Tras la muerte del padre y, tiempo después, de la madre, la relación entre los hermanos pierde toda razón de ser, con lo que el pasado queda aislado del presente; un pasado común que, en realidad, no coincide, pues pequeños gestos o acciones, que siguen clavados en la memoria de uno, fueron olvidados casi al instante por el otro. La novela comienza cuando un hecho fortuito conduce al reencuentro. Responde al interrogante de si los sentimientos, tras veinte años congelados, pueden evolucionar y dar paso a algo diferente. Pero se trata de rencores hacia quienes fueron, no hacia quienes son ahora.

Puede decirse que los libros son receptáculos de la esencia de sus creadores, de lo que a cada uno obsesiona, indigna o sorprende. Se añaden como eslabones de una cadena, como vestigios del tiempo y circunstancias en que han vivido sus autores, y de su voz interior. Son mensajes lanzados al azar, al aire, a la espera de un receptor; alguien que, al levantar la tapa, ponga de nuevo en marcha a seres imaginarios, cuyos actos, reflexiones y palabras dejen, quizás, un eco, una vibración única en su mente.

Almudena Suárez Rodríquez