La autora de esta novela nos invita a conocer la manera en que concibió su última obra, sobre el valle de Turón en el siglo XX y su historia minera.

Conocí a mi marido —turonés hasta la médula— hace quince años. Hasta entonces el valle de Turón, para mí, era un punto más en el mapa asturiano, perteneciente a la cuenca minera del caudal. Sin más interés por mi parte que saber ubicarlo geográficamente. Nunca había puesto un pie allí. En el 2015 me convertí en «turonesa» por gananciales y, a día de hoy, soy una más del valle. Pero no fue hasta un domingo de 2019 cuando descubrí la historia del Pozo Fortuna.

Acababa de terminar mi primera novela, Animal, y mi cabeza estaba en modo off, en reposo absoluto. No estaba alerta en búsqueda de nuevas historias y, sin embargo, aquel domingo mi cabeza hizo clic y se puso a funcionar como una centrifugadora. Había pasado en coche por delante de aquel pozo —aquella excavación coronada por una escultura metálica— más de una docena de veces sin dedicarle más que alguna mirada de soslayo sin curiosidad. Pero aquel domingo le pedí a mi marido que se detuviera. Algo me llamó la atención: una corona de flores apoyada sobre la boca del pozo.

Nos detuvimos y mi marido me resumió la terrible historia oculta bajo aquella excavación minera y ocurrida durante la postguerra. Se me pusieron los pelos de punta, me estremecí con aquel relato que mi marido contaba sin poder aportar mucho detalle por desconocimiento. En torno al Pozo Fortuna, durante mucho tiempo, imperó el silencio. En aquel momento sentí la necesidad de contarla, de poner sobre el papel la historia del valle, de aquel pozo y de todas las vidas truncadas en él. No solo decidí que quería contar la historia del Pozo Fortuna. Decidí que iba a contarla.

No sabía cómo ni cuanto tardaría en hacerlo pues el género en el que más cómoda me encuentro es en el thriller, en el género policiaco. Y aquella novela que empezaba a tomar forma en mi cabeza tenía un componente histórico importante —quería contar los acontecimientos de 1940 articulando la trama desde 1995— y eso suponía salir de mi zona de confort.

Me puse inmediatamente manos a la obra. La documentación no fue fácil pues apenas hay referencias bibliográficas sobre el hecho en concreto y las personas que podían aportar un testimonio directo sobre los acontecimientos (familiares, vecinos, amigos de las víctimas, testigos) estaban muertas. Y las que no evitaban el tema.

Mi primera toma de contacto fue con José María Prieto, presidente de la Asociación Foro Pozo Fortuna —asociación que mantiene vivo el recuerdo de los hechos ocurridos en el Pozo Fortuna— quien puso a mi disposición todos sus conocimientos y material audiovisual y bibliográfico sobre Fortuna. Fue el primer hilo del que tiré. Y gracias a él, mi investigación, complicada, comenzó a avanzar.

Fueron horas delante del ordenador, navegando en webs, foros, buscando artículos sobre el tema —como el del historiador Ernesto Burgos, en el que está inspirado uno de los capítulos en flashback—, artículos de hemeroteca; rebuscando en bibliotecas privadas ajenas, a la caza (y secuestro, he de reconocerlo) de libros sobre Fortuna, sobre el valle de Turón en el siglo XX y su historia minera.

La segunda fase era armar documentalmente la trama de 1995: a nivel tecnológico (no había tecnología, ni móviles, ni apenas ordenadores); a nivel policial (los procedimientos policiales y judiciales eran diferentes; las herramientas de investigación más arcaicas; la investigación analógica, mucho trabajo de campo); a nivel informativo (estaban ocurriendo hechos en todo el mundo y en España importantes, algunos de estos afectaban directamente al escenario principal de la novela, Turón); a nivel de escenario de novela, de paisaje industrial, de paisaje natural, urbanístico y arquitectónico. Turón no es el mismo ahora que en 1995 (donde había escombreras ahora hay parques, donde había vías de tren, ahora hay sendas verdes; donde antes había un cine, ahora hay un edificio de viviendas; donde antes había barracones de mineros, ahora hay urbanizaciones de edificios, lo que antes eran accesos y carreteras de transporte privados de Hunosa ahora hay calles públicas; donde antes había una biblioteca ahora no hay nada…). Donde antes había paisaje gris ahora es verde.

Me pasé días recorriendo a pie Turón, con un plano en la mano y la ayuda de mi marido y más de un vecino del valle, reconstruyendo el Turón de 1995, a nivel urbanístico, arquitectónico y, sobre todo, psicológico y humano. Gracias a ello pude tener una foto bastante precisa del valle en una época muy convulsa para el colectivo minero: cierre de las minas, prejubilaciones, pérdida de la esperanza. Empezaba el declive y se palpaba la incertidumbre y el miedo ante ese cierre «subvencionado» que poco antes habían pactado los sindicatos.

Uno de los hechos contados en 1995 y que introduje en la trama principal es el accidente del Pozo Nicolasa en el que murieron 14 mineros. Un tema delicado que quise tratar con mucho mimo por lo que supuso. Eso me obligó a hablar con antiguos capataces del pozo, con ingenieros de Minas, con testigos que, por distintas circunstancias o su puesto de trabajo, participaron de la investigación del accidente.

Un aspecto que me preocupaba era reflejar de forma fiel el carácter de la gente de las cuencas en general y del valle de Turón (tiene una idiosincrasia propia) en particular: personas curtidas, recias, fuertes, bruscas, ariscas y hasta ceñudas (en los modos), endurecidas (y hasta embrutecidas) por la vida, por el entorno, por un trabajo que entierra a la persona en vida cada día. Y, a veces, para siempre. Resilientes, muy trabajadores, luchadores y nobles de forma extremadamente generosa.

Me sirvió, para entender ciertos aspectos de este carácter, pasar un turno completo dentro del pozo Nicolasa en 2008. A cientos de metros de profundidad, observando cómo picaban carbón, cómo trabajaban con el agua por encima de los tobillos, soportando humedad, frío y respirando polvo de carbón; dependiendo de que una jaula bajara a buscarlos al finalizar el relevo y confiando en no encontrar una bolsa de grisú o que la entibación aguantara y no hubiera derrumbes. Solo estuve allí mirando 7 horas. Y me pareció suficiente para toda la vida. También comprendí que, a pesar del miedo, para ellos esa forma de vida era necesaria también para toda la vida.

La investigación principal de Lo que oculta la tierra se desarrolló durante más de un año de forma constante. No obstante, cuando escribo un libro mi investigación nunca se para, siempre está viva y durante el proceso de escritura es raro que no tenga que levantar el teléfono o citarme con alguna fuente por dudas puntuales que van surgiendo.

Y es en este punto exacto —una vez finalizada la investigación— en donde tuve que tirar del freno de mano: tenía la información, la documentación hecha, los escenarios, la historia planteada, la trama clarísima y los personajes ya pedían guerra. Sabía perfectamente qué quería contar, pero no era capaz de decidir cómo contarlo. No encontraba la voz narrativa. Mi historia principal, la que realmente quería contar era la del Pozo Fortuna. Pero no quería escribir una novela histórica sobre la postguerra, ni contar la historia desde 1940. Tampoco quería que la trama ambientada en 1995 (que es el eje que vertebra la novela) hiciera sombra a la historia de Fortuna. Tardé cinco años en armar el puzle, en descubrir un «cómo» en el que me sintiera cómoda y equilibrara los hechos. Mereció la pena poner a macerar mis ideas y toda la información.

La novela pretende lanzar dos mensajes importantes: El primero, todos somos muy vulnerables a la violencia si nos dejan ejercerla con impunidad. Y el segundo, los seres humanos estamos obligados a no olvidar lo que ocurrió. Tendemos a acomodar la Historia según nuestra conveniencia o a mirar para otro lado. Y la Historia es lo que es. Pasó lo que pasó y ni se puede reinventar ni se puede fingir que no pasó. Pero recordar no implica quedarse a vivir en el pasado. Implica aprender de él para intentar mejorar el presente y el futuro.

El protagonista principal de la novela es Turón, un valle forjado en la adversidad y en la resiliencia. Un valle en el que, a día de hoy, hay temas que se susurran o de los que no se habla por dolor. Un valle que no ha dejado de llorar por sus muertos: unos en la postguerra, otros en la mina. Y a pesar de esas lágrimas ha sabido seguir adelante aun a pesar de no haber caminos.

El personaje de Matías «Mihura», padre del sargento Daniel Caicoya, representa lo peor de los años de postguerra: la tiranía, la intolerancia, la intransigencia. El personaje de doña Elena, la madre octogenaria de Matías, representa la coherencia y la sabiduría: una mujer que, a pesar de haber sido víctima de lo peor del ser humano amparado en la legitimidad de un Régimen, es lo bastante sabia y valiente para mirar al frente, seguir viviendo respetando todas las opciones, las opiniones y las ideologías. Ella solo comulga con la vida. Lo demás son excusas para odiarse. El personaje de Lina, la mujer de Matías, representa el papel de la mujer de la cuenca minera: mujeres fuertes, sufridoras, matriarcas. Mujeres que, de cara a la galería puede parecer que están en la sombra, pero son el eje de la casa, vertebran la familia y saben poner las cartucheras encima de la mesa cuando la ocasión lo requiere.

Lo que oculta la tierra es una historia que nunca debió existir para ser contada. Es la historia de un valle, de las entrañas de una tierra condenada, de su gente. Es la historia de un pozo que debió servir para extraer carbón y no para enterrar a seres humanos. Es una historia de dolor, de miedo y de vergüenza.

Otras curiosidades generales:

No empiezo a escribir hasta que no tengo la novela escaletada entera, capítulo por capítulo, con principio, nudo y desenlace.

Cuando comienzo el proceso de escritura, escribo una media de 4 horas diarias a excepción de festivos, fines de semana y vacaciones, periodos en los que la jornada de escritura puede llegar a las 8 horas al día.

Cuando comienzo el proceso de escritura no puedo leer absolutamente nada que no tenga que ver con mi historia. Leer novela me resulta imposible porque me saca de mi propia historia.

A pesar de tener un despacho, soy incapaz de utilizarlo para escribir. No puedo escribir en silencio. Me descentra. Lo hago en el salón, con la televisión puesta y mucho ruido ambiente. A veces también me he llevado los bártulos a alguna cafetería atestada de gente.

Escribo del tirón siempre hasta que llego al desenlace. En ese punto, me paro y releo lo escrito al mismo tiempo que compongo, sobre una cartulina y con post it, un resumen de los datos presentados hasta el momento: qué pistas se han dado, qué pistas no, qué personajes las conocen, qué personajes no… etc. Solo entonces escribo el desenlace y el final.

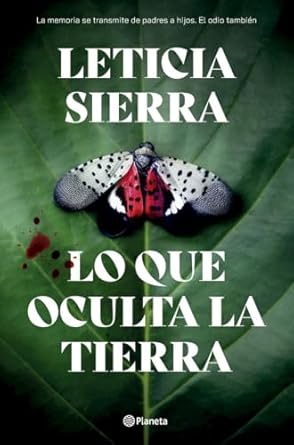

Lo que oculta la tierra

Leticia Sierra

Planeta, 424 pp., 21,90 €